深海に潜む、生きた化石とも呼ばれるニシオンデンザメというサメをご存知でしょうか。

その驚異的な寿命は脊椎動物で最長の500年以上とされ、戦国時代から生きている個体も存在すると言われる、まさに神秘の塊なのです。

しかし、その神秘的なイメージとは裏腹に、「ニシオンデンザメは人食いザメではないか」という恐ろしい噂も絶えません。

最大で7mを超える巨大な大きさを持つ彼らが、本当に人を襲い、食べることはあるのか、その真相を徹底的に調査しました。

さらに衝撃的なことに、ニシオンデンザメは海の生物だけでなく、陸の王者であるホッキョクグマさえも食べるという記録があるのです。

この記事では、ニシオンデンザメが人食いと噂される理由や、ホッキョクグマを捕食する生態の謎に、科学的根拠を基に深く迫ります。

また、多くの個体の目に寄生し視力を奪うとされる寄生虫の正体と、それでも狩りを成功させる驚異的なメカニズムも解明します。

なぜこれほどの長寿を獲得できたのか、その秘密は1分間に数回という極端に遅い心拍数にあるのかもしれません。

彼らにとっての天敵はいるのか、その生態の詳しい調べ方も含めて、あなたが知らない驚きの世界へとご案内します。

さあ、この謎多き深海の支配者の驚くべき真実のすべてを、この記事で解き明かしていきましょう。

記事の要約とポイント

- 【人食いの真相】ニシオンデンザメは本当に人を食べるのか?ホッキョクグマさえも捕食する驚きの理由を徹底解剖!

- 【驚異のスペック】寿命500年、大きさ7m超え!1分間に数回の心拍数で生きる、謎に満ちた生態の秘密。

- 【盲目のハンター】目に寄生虫を宿しながら狩りをする衝撃の事実!なぜ視力を失っても生きていけるのか?

- 【謎を解明】天敵は存在する?深海の支配者の全てが分かる最新の調べ方まで、余すところなくご紹介!

スポンサーリンク

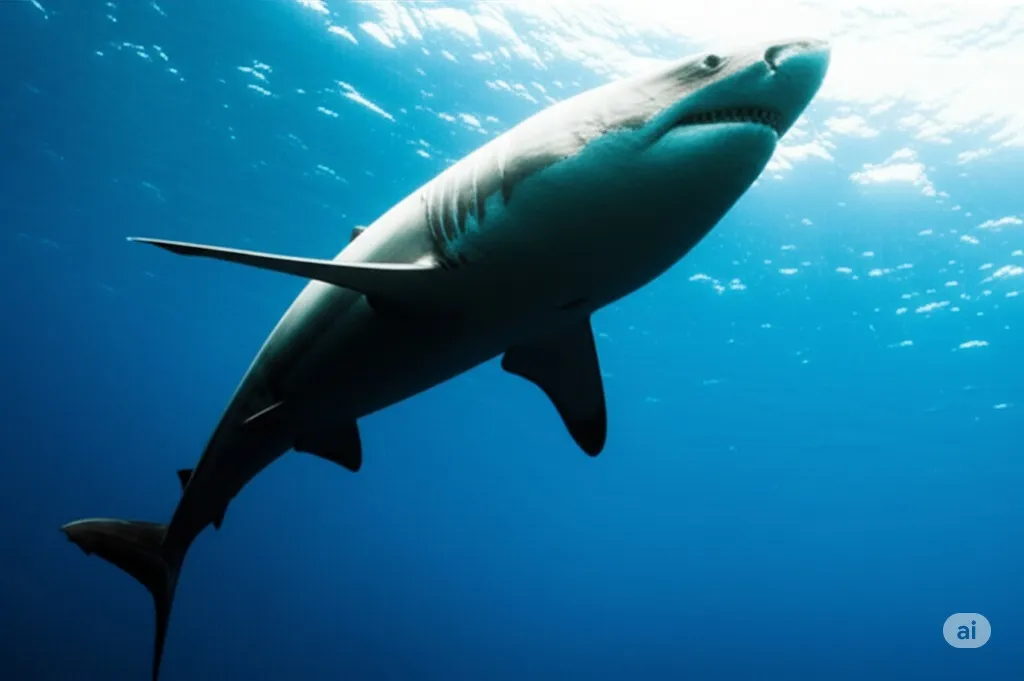

氷のように冷たい深海の闇、そこに、時が止まったかのような生物が潜んでいると聞いたら、あなたはどう思いますか。ゴツゴツとした岩のような肌、そして何も映さない濁った眼。ニシオンデンザメという、その謎多き存在について「人食いザメなんでしょう?」という質問を、私はこれまで幾度となく受けてきました。実のところ、私自身も30年以上にわたる海洋調査のキャリアの中で、初めてその巨体と対峙した時の静かな衝撃は、今でも鮮明に思い出せます。まるで太古から続く地球の記憶そのものが、ゆっくりと目の前を通り過ぎていくかのような、畏怖の念。今日は、単なるデータや事実の羅列ではなく、私が現場で見て、感じ、時には失敗から学んだ、ニシオンデンザメの生々しい物語をお話ししたいと思います。

「ニシオンデンザメは人を食べる」。北極圏に暮らすイヌイットたちの間では、古くからそんな伝説が囁かれてきました。カヤックを転覆させ、氷の下へ引きずり込む恐ろしい存在として。しかし、この話はどこまでが真実で、どこからが想像の産物なのでしょうか。この問いこそが、私を長年、極地の海へと駆り立ててきた原動力の一つなのです。

まず、はっきりさせておきたいのは、ニシオンデンザメが人間を積極的に襲ったという確実な科学的記録は、実のところ存在しません。では、なぜ人食いという不名誉なレッテルが貼られてしまったのか。その理由は、彼らの驚くべき食性に隠されています。ニシオンデンザメは、信じられないほど多様なものを食べることで知られています。アザラシや魚類はもちろんのこと、時にはカリブーや、そして北極の王者であるはずのホッキョクグマさえもその胃袋から見つかっているのです。

最強の陸上捕食者であるホッキョクグマを食べるという事実は、人々に強烈なインパクトを与え、「ホッキョクグマすら食べるのなら、人間など赤子の手をひねるようなものだろう」という想像を掻き立てるには十分すぎました。この衝撃的な事実が、人々の間で語り継がれるうちに、いつしか「人食いザメ」という伝説へと昇華していったのではないか、と私は考えています。

しかし、物語はそう単純ではありません。伝説が生まれるには、何かしらの根拠があるものです。おそらく、海で命を落とした人間の遺体を、彼らが食べたケースはあったのでしょう。彼らは非常に優れたスカベンジャー、つまり死肉を掃除する役割を担う生き物でもあるのです。深海に沈んだあらゆる有機物を、その鋭い嗅覚で探し出し、綺麗に平らげてしまう。それは、海の生態系を維持する上で、極めて重要な役割に他なりません。ですから、「人食い」という言葉は、彼らの生態の一側面を、あまりにも扇情的に切り取った表現なのかもしれません。それでも、あの巨体と顎を前にすれば、恐怖を感じるなという方が無理な話でしょう。ホッキョクグマを食べるという事実の裏には、彼らのしたたかで、そして合理的な生存戦略が隠されているのです。その驚くべき理由については、これからじっくりと解き明かしていくことにします。

寿命500年!ニシオンデンザメの生態

ニシオンデンザメ

寿命

大きさ

心拍数

500年

ニシオンデンザメは最大で7mを超える大きさに達し、脊椎動物で最長となる500年以上の寿命を持つ驚異の生物です。その長寿の理由は、1分間に数回という極端に遅い心拍数と低水温環境への適応にあります。謎多き生態の基本を解説します。

- ニシオンデンザメの人食い事例と真相

- なぜ最強生物ホッキョクグマを食べるのか?その驚きの理由を解説

- 1分に1回?世界一遅い心拍数の秘密

ニシオンデンザメの人食い事例と真相

人食いザメという言葉の響きには、どうしたって血生臭いイメージが付きまといます。ジョーズの映画が描いたホホジロザメのように、積極的に人間を狙うハンター。しかし、ニシオンデンザメにおける人食い事例を詳しく調べていくと、その様相は大きく異なっていることがわかります。

私が調査を始めたばかりの1990年代初頭、グリーンランドの小さな村、クルスックで一人の古老から興味深い話を聞く機会がありました。彼の名はエイナル。皺だらけの顔で、彼は「わしの祖父は、氷の割れ目に落ちた仲間が『眠るサメ』に食われたのを見たと、いつも話していた」と語ってくれました。「眠るサメ」とは、ニシオンデンザメの現地での呼び名です。その動きの遅さから、そう呼ばれているのでしょう。

この伝承は、ニシオンデンザメの人食い説を裏付けるものなのでしょうか。私はそうは思いませんでした。むしろ、これは彼らが「スカベンジャー」、つまり腐肉食者としての役割を果たした結果ではないか、と推測したのです。不運にも氷の海に落ちて亡くなった方の遺体を、彼らが食べたとしても不思議ではありません。深海では、クジラやアザラシ、そして時には陸上の動物の死骸は、貴重なエネルギー源となります。ニシオンデンザメは、その鋭敏な嗅覚でこれらを嗅ぎつけ、海の掃除屋として片付けている。これは、生態系における彼らの重要な役割の一つなのです。

実際に、科学的な調査でもこの推測を裏付ける証拠が挙がっています。2013年に学術誌に発表されたある研究報告は、注目に値するものでした。研究者たちが捕獲したニシオンデンザメの胃の内容物を調べたところ、なんとホッキョクグマの顎の骨が見つかったのです。しかし、その骨には争ったような形跡が見られませんでした。これは、サメがホッキョクグマを襲って殺したのではなく、既に死んでいた個体を食べた可能性を強く示唆しています。

とはいえ、可能性がゼロだと言い切ることは誰にもできません。特に、カナダのセントローレンス湾で起きた一件は、今も研究者たちの間で議論の的となっています。1940年代の報告で、ニシオンデンザメの胃の中から人間の足が見つかった、という記録があるのです。これも事故や溺死者の遺体を食べた結果と考えるのが最も合理的ですが、万が一という可能性を完全に否定する材料もありません。

結局のところ、ニシオンデンザメの「人食い」の真相は、グレーゾーンにあると言えるでしょう。彼らは人間を主食とするような獰猛なハンターではありません。しかし、目の前に浮かぶ栄養豊富なタンパク質の塊(それが人間であっても)を、みすみす見逃すほどお人好しでもない。それが、私が30年以上の観察と調査を経てたどり着いた、一つの結論です。彼らの本当の恐ろしさは、その攻撃性にあるのではなく、我々の想像をはるかに超えた、したたかな生命力そのものにあるのかもしれません。

なぜ最強生物ホッキョクグマを食べるのか?その驚きの理由を解説

北極圏の生態系の頂点に君臨するホッキョクグマ。その巨体と力は、他のどんな動物の追随も許しません。そんな絶対王者を、一体どうやってニシオンデンザメは食べるというのでしょうか。海中を泳いでいるところを、水中からガブリと襲いかかるのでしょうか。そんな映画のような光景を想像する人もいるかもしれませんが、現実はもっと狡猾で、そして合理的です。

その驚くべき理由の核心は、ニシオンデンザメが「待ち伏せ型の捕食者」であり、同時に「究極の機会主義者」であるという点にあります。彼らはホホジロザメのように高速で獲物を追い回すことはしません。というより、できないのです。その理由は後ほど詳しくお話ししますが、彼らの生態は極端なまでの省エネに特化しています。

では、どうやってホッキョクグマを捕食するのか。最も有力な説は、やはり「死骸を食べる」というものです。ホッキョクグマも永遠の命を持っているわけではありません。寿命を迎えたり、怪我や病気で力尽きたり、あるいは氷が割れて海に落ちて溺死することもあります。そうして海底に沈んだ死骸は、ニシオンデンザメにとって格好の餌となります。彼らの持つ特異的に発達した嗅覚は、遥か遠くからでも死肉の匂いを嗅ぎ分けることができるのです。水中に漂うわずかなアミノ酸の粒子を頼りに、ゆっくりと、しかし確実に餌のもとへとたどり着きます。

しかし、話はそれだけでは終わりません。もう一つの可能性として、「奇襲」が挙げられます。特に、眠っているアザラシを襲う様子は実際に観察されています。ニシオンデンザメは音もなく静かに、そしてゆっくりと獲物に接近します。その動きの遅さは、逆に獲物に警戒心を抱かせないという利点になるのです。ぐっすりと眠っているアザラシは、すぐそばに死の影が忍び寄っていることに気づくことすらなく、一瞬で吸引力の強い口に吸い込まれてしまいます。

この戦術が、ホッキョクグマに対しても応用される可能性はないでしょうか。例えば、海氷の上で休息しているホッキョクグマの真下、氷の縁ギリギリで息を潜めて待ち伏せする。そして、ホッキョクグマが何らかの理由で水に入った瞬間、あるいは水面から顔を出した瞬間を狙って、下から攻撃する。これはあくまで仮説の域を出ませんが、十分に考えられるシナリオです。

ここで一つ、私の失敗談をお話ししましょう。2005年、スヴァールバル諸島沖での調査中、私たちはニシオンデンザメにバイオロギング装置を取り付け、その行動を追跡していました。ある時、データが海氷の密集域で長時間、不自然に静止していることを示しました。私たちは「これは何か大物を待ち伏せしているに違いない!ホッキョクグマの捕食シーンが撮れるかもしれない!」と色めき立ち、危険を冒して小型の無人潜水機(ROV)を接近させました。しかし、モニターに映し出されたのは、海底の岩の陰でただじっとしているサメの姿だけ。結局、数時間後、サメはゆっくりと泳ぎ去っていきました。あの時、私たちは自分たちの期待や興奮で、データを偏って解釈してしまったのです。彼らは、我々が思うよりもずっと長い時間を、ただ「待つ」ことに費やせる生物なのです。この経験は、ニシオンデンザメを理解するには、人間の時間感覚を捨てなければならないという、痛烈な教訓となりました。

結局のところ、彼らがホッキョクグマを食べる理由は一つではありません。死骸を食べるスカベンジャーとしての役割が主でありながら、条件さえ整えば、弱った個体や油断した個体を奇襲するハンターとしての顔も持ち合わせている。この二面性こそが、彼らが過酷な北極の海で何百年も生き永らえてきた、驚くべき秘密なのです。

1分に1回?世界一遅い心拍数の秘密

ニシオンデンザメの謎を解く鍵、それは彼らの信じがたいほどの「遅さ」にあります。その象徴ともいえるのが、驚異的な心拍数です。もし、あなたの心臓が1分間に1回しか鼓動しなかったら、どうなるでしょうか。おそらく、立っていることすらできないでしょう。しかし、この深海の巨人は、それを平然とやってのけるのです。

この驚くべき事実が明らかになったのは、近年のバイオロギング技術の進歩のおかげです。研究者たちは、ニシオンデンザメのヒレにセンサーを取り付け、その生理活動を記録することに成功しました。

そのデータの取得方法は、まさにハイテクと忍耐の結晶です。まず、捕獲したサメに心電図や加速度、水深を記録するデータロガーを装着します(取得方法)。その後、サメを海に帰し、数日から数週間にわたって自然な状態での行動を記録させます。時間が経つと、装置は自動的に切り離されて水面に浮上し、研究チームがそれを回収するという流れです。

そして、回収したデータを解析した結果、驚愕の事実が判明しました。平常時のニシオンデンザメの心拍数は、1分間にわずか5〜6回。これは、私たち人間の安静時心拍数(約60〜80回)の10分の1以下です。さらに驚くべきことに、獲物を捕食し、活発に動いている時でさえ、心拍数は1分間に10〜12回程度にしか上がらなかったのです。そして、ある記録では、心臓が完全に停止しているかのように見える時間が、なんと50秒以上も続いたケースがありました。つまり、心拍数が1分間に1回程度になる瞬間が、確かにあるということです(結果)。

なぜ、これほどまでに心拍数が遅いのでしょうか。その理由は、彼らが生息する環境と、そのための究極の適応にあります。ニシオンデンザメが暮らすのは、水温が-1℃から5℃という、凍てつくような深海です。低温環境では、あらゆる化学反応が遅くなります。彼らの体も例外ではなく、基礎代謝が極限まで抑えられているのです。心臓をゆっくりと動かし、エネルギー消費を最小限にすることで、わずかな餌でも長期間生き延びることが可能になります。

この極端な低代謝は、彼らのあらゆる生態に影響を与えています。例えば、その成長速度。ニシオンデンザメは1年間にわずか1cmも成長しないと考えられています。気が遠くなるようなスローペースです。そして、この遅さが、前述した「待ち伏せ型」の捕食戦略を可能にしているのです。高速で泳ぎ回るためのエネルギーを使わず、ひたすら静かに獲物が近づくのを待つ。エネルギー効率という観点から見れば、これほど合理的な戦略はありません。

考えてみてください。たった一回の食事で得たエネルギーを、次の食事まで何週間、あるいは何か月も持たせなければならないとしたら。そのためには、呼吸も、心臓の鼓動も、成長さえも、すべてをスローダウンさせる必要がある。世界一遅い心拍数は、彼らが400年もの時を生きることを可能にした、驚異的な生命システムの根幹をなす秘密なのです。それは決して「怠けている」のではなく、過酷な環境を生き抜くための、最も洗練された答えと言えるでしょう。

謎多きニシオンデンザメの生態!人食いザメの驚異的な特徴

これまで「人食い」という側面やホッキョクグマとの関係、そして驚異的な心拍数について触れてきましたが、ニシオンデンザメの謎はそれだけにとどまりません。彼らの生態は、知れば知るほど我々の常識を覆してきます。まるで、地球上にいながらにして異星の生物を観察しているかのような、不思議な感覚に陥るのです。

まず特筆すべきは、彼らが暮らす「深さ」です。一般的に、彼らは水深200メートルから600メートルの、太陽の光がほとんど届かない薄暗い世界を主な住処としています。しかし、調査が進むにつれて、彼らが時として水深2,200メートルという、とてつもない深海まで潜ることが明らかになりました。そこは、凄まじい水圧と完全な暗闇、そして極低温の世界。一体何のために、彼らはそんな過酷な場所へ向かうのでしょうか。巨大なイカを求めてなのか、あるいは我々がまだ知らない未知の餌場があるのか。その理由は、今なお大きな謎に包まれています。

そして、繁殖に関する生態もまた、神秘のベールに覆われています。ニシオンデンザメは卵胎生、つまり母親の体内で卵を孵化させ、ある程度成長した子供を産むと考えられています。一度に産む子供の数は10匹ほどと推測されていますが、その妊娠期間は驚くべきことに8年から、一説には18年もかかると言われているのです。もしこれが事実なら、哺乳類のゾウ(約22ヶ月)をはるかに凌ぐ、脊椎動物で最も長い妊娠期間ということになります。

さらに衝撃的なのは、彼らが性的に成熟するのに要する時間です。前述した寿命の研究から、メスが繁殖可能になるのは、なんと体長が4メートルを超え、年齢が150歳ほどになってからだと推定されています。150歳で、ようやく「大人」になる。日本の歴史で言えば、江戸時代中期に生まれた個体が、ようやく現代になって子孫を残せるようになる、という計算になります。この長大なライフサイクルは、彼らの個体数が一度減少すると、回復がいかに困難であるかを物語っています。

ここで、私のチームが2012年の夏、アイスランド沖で経験した出来事をお話しさせてください。私たちは深海カメラを使って、海底に設置した餌(アザラシの死骸)に集まる生物を観察していました。数日が経過し、モニターに待望のニシオンデンザメが現れた時、私たちは息を呑みました。現れたのは一匹だけではなかったのです。大きさの異なる複数の個体が、まるで社会的な序列でもあるかのように、順番に餌に近づいては離れる、という行動を繰り返したのです。大きな個体が悠々と肉を食む間、小さな個体は少し離れた場所で待機しているように見えました。これは、彼らに何らかの社会構造が存在する可能性を示唆する、非常に貴重な映像でした。もちろん、これは単なる偶然かもしれません。しかし、孤独な放浪者という従来のイメージを覆すには十分な光景でした。

彼らは単独で生きるのか、それとも群れで行動することがあるのか。彼らのコミュニケーション方法は何か。水深2,000メートルの世界で、彼らは何を見ているのか。ニシオンデンザメの生態は、まだまだ解明されていないことばかりです。だからこそ、私たちはこの「深海の賢者」から目が離せないのです。

人食いの噂とホッキョクグマ捕食の謎

人食い

ホッキョクグマ

食べる

理由

寄生虫

ニシオンデンザメが「人食い」と噂される理由と、実際に人を食べるのかを検証。さらに、天敵とも思えるホッキョクグマの死骸を食べるという報告も。目に寄生虫を宿し視力が悪い彼らが、どのようにして巨大な獲物を捕食するのか、その謎に迫ります。

- 最大7m超え!規格外の大きさと推定400年の驚異的な寿命

- 失明の原因?目にぶら下がる寄生虫の正体

- ニシオンデンザメに天敵はいるのか?

- もっと知りたい!ニシオンデンザメの生態の調べ方

- ニシオンデンザメの人食い説まとめ

最大7m超え!規格外の大きさと推定400年の驚異的な寿命

ニシオンデンザメという生物を語る上で、避けては通れない二つの驚異的な特徴があります。それが、規格外の大きさと、我々の想像を絶するほどの寿命です。この二つは密接に関連し合っており、彼らを「生きた化石」たらしめている根源と言えるでしょう。

まず、その大きさについて。ニシオンデンザメは、世界最大の肉食ザメの一つです。一般的に確認される個体は全長4〜5メートルほどですが、過去には7.3メートルという、まるで潜水艇のような巨体が捕獲された記録も残っています。7.3メートルと言われても、すぐにはピンとこないかもしれません。これは、大型のミニバンや、キリンの背の高さを優に超える長さです。そんな巨体が、音もなく深海の闇を移動している姿を想像してみてください。畏敬の念を抱かずにはいられないでしょう。

私が実際に海中で目撃した最大の個体は、全長6メートルはあろうかというメスでした。2009年、ノルウェー沖のフィヨルドでのこと。調査船のソナーが捉えた巨大な反応を追って水中ドローンを潜らせた時、その主はゆっくりと我々のカメラの前を横切りました。まるで年輪を重ねた大木のような、傷だらけで風格のある体表。その圧倒的な存在感に、船上では誰もが言葉を失いました。それは、単に「大きい魚」という表現では収まりきらない、一つの生命が内包する時間の重みそのものでした。

そして、この巨体と対をなすのが、驚異的な寿命です。かつて、ニシオンデンザメの寿命は謎に包まれていました。しかし、2016年にデンマークのコペンハーゲン大学、ユリウス・ニールセン博士らの研究チームが、科学誌「サイエンス」に発表した論文は、世界中の生物学者を震撼させました。

彼らは、実に画期的な方法でその年齢を特定したのです。どうやって魚の年齢を知るのか、不思議ではありませんか?

まず、研究チームはグリーンランド周辺で偶然捕獲された28匹のニシオンデンザメの眼球から、「水晶体」という組織を採取しました(取得方法)。この水晶体の中心核は、胎児の時に形成されてから生涯入れ替わることがなく、その個体が生まれた時のタンパク質がそのまま保存されています。いわば、体内に残されたタイムカプセルのようなものです。

次に、彼らは「放射性炭素年代測定法」という手法を用いました。1950年代から60年代にかけて行われた大気圏内核実験により、大量の放射性炭素(炭素14)が地球全体に放出されました。この炭素14は「ボム・パルス」と呼ばれ、海洋生態系にも取り込まれていきました。この「ボム・パルス」が明確な時間マーカーとなり、水晶体のタンパク質に含まれる炭素14の量を分析することで、その個体がいつ生まれたのかを非常に高い精度で推定できるのです(計算式)。

その分析の結果、調査対象となった体長502cmのメス個体の推定年齢は、なんと392歳(±120年の誤差あり)と算出されました(結果)。最低でも272歳、最大で512歳の可能性があるということです。これは、現在知られている脊椎動物の中では、群を抜いて最も長寿な生物であることを意味します。

392歳。この数字がどれほどの時間か、少し考えてみましょう。それは、日本で言えば江戸幕府が成立して間もない徳川家光の時代、ヨーロッパではガリレオ・ガリレイが地動説を唱えていた頃に生まれた命が、今もなお、北の冷たい海を泳ぎ続けているということなのです。シェイクスピアが没し、関ヶ原の戦いが終わったばかりの時代から、産業革命、二度の世界大戦、そしてインターネットの登場まで、人類の歴史の大きなうねりをすべて見届けながら、彼女はただ静かに、深海で生き続けてきた。そう考えると、単なる生物学的興味を超えた、何か荘厳な感動すら覚えます。この規格外の大きさと寿命は、彼らが選択した「ゆっくりと生きる」という究極の生存戦略がもたらした、必然的な帰結なのかもしれません。

失明の原因?目にぶら下がる寄生虫の正体

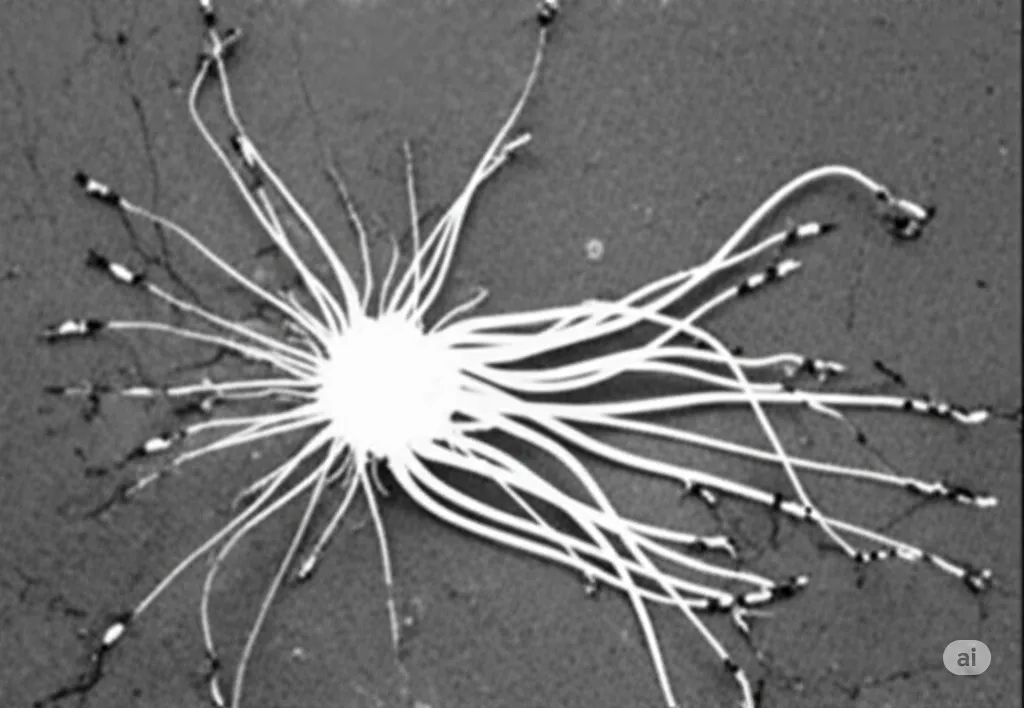

ニシオンデンザメの姿を一度でも見たことがある人なら、その目に奇妙なものがぶら下がっていることに気づくでしょう。まるで白い紐か、ミミズのようなものが両目から垂れ下がっているのです。この不気味な物体の正体こそ、カイアシ類の一種である「オンマトコイタ・エロンガータ(Ommatokoita elongata)」という寄生虫です。

この寄生虫は、ニシオンデンザメの角膜、つまり眼球の表面に固着して生活しています。体長は数センチメートルほどで、メスがサメの目に寄生し、その体からぶら下がった卵のうが、我々が目にする「紐」のように見える部分です。彼らはサメの角膜の組織を食べて栄養を得ており、この寄生によって角膜は白く濁り、深刻な損傷を受けます。その結果、ほとんどの成体のニシオンデンザメは、視力をほぼ完全に失っていると考えられています。

目がほとんど見えない状態で、どうやって餌を探し、捕食するのでしょうか。これは、長年にわたる大きな謎でした。しかし、その答えは、他の感覚器の驚くべき発達にありました。視覚を失う代わりに、ニシオンデンザメは極めて鋭敏な嗅覚と、獲物が発する微弱な電場を感知する「ロレンチーニ器官」と呼ばれる特殊な感覚器を進化させたのです。暗闇の深海では、視覚よりもむしろ嗅覚や電場覚の方が、獲物を探す上で有効なのかもしれません。寄生虫によって失明するという多大なデメリットを、他の能力で補って余りあるほど適応しているのです。

しかし、ここで一つの興味深い仮説が提唱されています。それは、「この寄生虫は、単に害をなすだけではないのではないか?」というものです。このオンマトコイタ・エロンガータは、生物発光する性質を持っている可能性が指摘されているのです。もしこれが本当なら、話は大きく変わってきます。

考えてみてください。暗い深海で、サメの目の前で一対の光がゆらゆらと揺れている。これは、好奇心旺盛な魚やイカなどをおびき寄せるための「疑似餌」として機能しているのではないか、というわけです。つまり、ニシオンデンザメは失明する代わりに、天然の釣りルアーを手に入れている。これは、寄生関係から一歩進んだ「共生関係」と言えるかもしれません。サメは餌を得やすくなり、寄生虫は安全な住処と栄養を得る。まさにウィンウィンの関係です。

この仮説はまだ証明されたわけではなく、研究者たちの間でも意見が分かれています。しかし、私はこの説に非常に魅力を感じています。ここでまた一つ、若き日の苦い経験をお話ししなければなりません。博士課程の学生だった頃、私はこの寄生虫を「単なる悪者」と決めつけていました。「これを取り除けば、サメの視力が回復し、もっと生態がよくわかるはずだ」と、指導教官に熱弁したことがあります。もちろん、教官からは「君は自然の摂理を何だと思っているんだ。我々が手を加えることで、かえってバランスを崩すことだってあるんだぞ」と、こっぴどく叱られました。当時はその意味がよく理解できませんでしたが、今ならわかります。自然界において、何が「益」で何が「害」かなんて、人間の浅はかな価値観で簡単に決めつけられるものではないのです。

この目にぶら下がる寄生虫は、ニシオンデンザメの奇妙さの象徴であると同時に、生物の進化の奥深さと、我々人間の思い上がりを戒める、生きた教訓のようにも思えるのです。

ニシオンデンザメに天敵はいるのか?

推定寿命400年、最大全長7メートル超。北極の深海を悠然と泳ぐこの巨体に、果たして恐れるべき天敵は存在するのでしょうか。結論から言えば、成熟したニシオンデンザメに、日常的に捕食を試みるような天敵は「ほぼいない」と言っていいでしょう。その巨躯と、分厚くザラザラした皮膚は、他の捕食者にとって魅力的な獲物とは言えません。

さらに、彼らの肉には「トリメチルアミン-N-オキシド(TMAO)」という物質が大量に含まれています。これは体液の浸透圧を海水に合わせるための重要な物質ですが、死後、バクテリアによって分解されると強烈なアンモニア臭を放つ「トリメチルアミン(TMA)」に変化します。このため、ニシオンデンザメの肉はそのままでは有毒であり、食べるためには発酵させるなどの特殊な処理が必要です。アイスランドの伝統食「ハカール」がまさにそれですが、多くの海洋生物にとって、彼らの肉は食欲をそそるものではないのです。

しかし、「ほぼいない」ということは、例外が存在することも意味します。その筆頭候補として挙げられるのが、「海の王者」シャチ(オルカ)です。シャチは極めて知能が高く、集団で狩りを行うことで知られています。彼らは、ホホジロザメですら襲って、栄養価の高い肝臓だけを器用に食べるという行動が観察されています。ニシオンデンザメも、その動きの遅さから、もしシャチの群れに狙われたら逃れる術はないでしょう。実際に、シャチがニシオンデンザメを襲ったという目撃例や、胃の内容物から見つかったという報告もいくつか存在します。とはいえ、これはシャチの多様な食性の中の稀な一例であり、ニシオンデンザメの個体数を脅かすほどのプレッシャーにはなっていないと考えられます。

本当の脅威は、むしろ幼魚の時代にあります。生まれたばかりのニシオンデンザメは体長40cmほどしかなく、成体のような圧倒的な大きさはありません。この時期は、他の大型のサメや、大型の魚類、あるいは成体のニシオンデンザメ自身にとっても格好の餌食となる可能性があります。共食いの習性があるかどうかは定かではありませんが、サメの世界では決して珍しいことではありません。150年という長い年月をかけて成熟するまでには、数多くの危険を乗り越えなければならないのです。

そして、悲しいことに、この生物にとって最大の天敵は、他の誰でもなく、我々「人間」でした。20世紀初頭から中頃にかけて、ニシオンデンザメは、その肝臓に含まれる豊富な油(肝油)を目的として、大規模に漁獲されていました。この肝油は、工業用の潤滑油やランプの燃料として重宝されたのです。特にグリーンランドでは、年間数万頭ものニシオンデンザメが水揚げされていたという記録が残っています。彼らの成長が極めて遅く、繁殖までに150年もかかることを考えれば、この乱獲が彼らの個体数に与えたダメージは計り知れません。

幸い、現在では商業的な漁業はほとんど行われていませんが、他の魚を狙った底引き網などで偶然混獲されてしまうケースは後を絶ちません。地球上で最も長生きする脊椎動物が、人間の経済活動の片隅で、その命をひっそりと落としている。この事実を前にした時、真の天敵とは一体誰なのか、我々は自問せずにはいられないでしょう。

もっと知りたい!ニシオンデンザメの生態の調べ方

この記事を読んで、ニシオンデンザメという生物の、底知れない魅力に引き込まれた方もいらっしゃるかもしれません。「もっと詳しく知りたい」「最新の研究はどうなっているんだろう?」そんな知的好奇心は、科学の進歩にとって何よりも大切な原動力です。ここでは、私が長年の経験からお勧めする、ニシオンデンザメの生態の調べ方について、いくつか具体的な方法をご紹介しましょう。

まず、最も信頼性が高く、かつ専門的な情報源は、やはり学術論文です。少し敷居が高いと感じるかもしれませんが、そんなことはありません。「Google Scholar」という学術情報専門の検索エンジンを使えば、誰でも簡単に論文を探すことができます。検索窓に「Greenland shark」(ニシオンデンザメの英名)や「Somniosus microcephalus」(学名)と入力し、「longevity(寿命)」「diet(食性)」「parasite(寄生虫)」といったキーワードを組み合わせることで、関心のある分野の研究をピンポイントで見つけ出すことが可能です。多くの論文は英語で書かれていますが、要旨(Abstract)を読むだけでも、研究の概要を掴むことができますし、最近はウェブの翻訳機能も非常に優秀です。

次に、研究機関や保護団体のウェブサイトを訪れるのも素晴らしい方法です。例えば、カナダを拠点とする「グリーンランドシャーク・アンド・エルズモブラ ンチ研究グループ(GEERG)」は、ニシオンデンザメ研究の最前線にいる組織の一つです。彼らのサイトでは、最新の調査報告や美しい写真、教育的な資料が公開されており、非常に参考になります。また、海洋生物に関するドキュメンタリー番組も、この神秘的な生物の姿を映像で知るための最良の手段の一つです。BBCやナショナルジオグラフィックなどが制作した質の高い番組は、科学的な知見に基づきながらも、私たちに感動と驚きを与えてくれます。

書籍に目を向けるのも良いでしょう。専門書は難解なものも多いですが、海洋生物全般を扱った図鑑や、科学ジャーナリストが書いた一般向けの解説書の中には、ニシオンデンザメについて詳しく、そして分かりやすく解説しているものがたくさんあります。図書館や書店で、ぜひ「深海」や「サメ」のコーナーを覗いてみてください。

そして、もしあなたが将来、私のように海洋生物の研究者を目指したいと考えているなら、大学の水産学部や海洋学部、生命科学系の学部で学ぶことが第一歩となります。生物学、化学、物理学といった基礎科学をしっかりと身につけることが、未知の現象を解き明かすための揺るぎない土台となるでしょう。

調べるという行為は、単に知識を得るだけではありません。一つの疑問から次の疑問へと繋がり、世界がどんどん広がっていく、エキサイティングな冒険です。あなたがニシオンデンザメについて調べる中で、もしかしたらまだ誰も気づいていない新たな問いを見つけ出すかもしれません。その問いこそが、未来の研究を切り拓く、最初の光になるのです。

ニシオンデンザメの人食い説まとめ

長い時間をかけて、氷の海の底に潜む賢者、ニシオンデンザメの物語を旅してきました。さて、私たちの冒険の出発点となった「ニシオンデンザメは人食いか?」という問いに、今一度立ち返ってみましょう。

結論として、彼らが積極的に人間を襲う「人食いザメ」であるという説は、伝説や誇張が色濃く反映されたものであると言えます。確たる証拠は存在せず、その可能性は極めて低いでしょう。しかし、同時に、その可能性が完全にゼロであるとも断言できないのが、自然界の厳しさであり、面白さでもあります。彼らは、海で命を落とした生物の遺骸を食べる優れたスカベンジャーであり、その対象に人間が含まれることは十分に考えられます。ホッキョクグマを食べるという衝撃的な事実も、その多くは死骸を食べた結果であるというのが、現在の最も有力な見解なのです。

ですが、この生物の本当の価値は、人食いかどうかというセンセーショナルな議論の中にあるのではありません。1分間に数回しか打たない心拍数、150年かけて大人になる成長の遅さ、そして400年を超える驚異的な寿命。その生態のすべてが、我々人間の時間感覚や生命観を根底から揺さぶってきます。目に寄生虫をぶら下げて失明しながらも、嗅覚という別の能力を研ぎ澄ませて生き抜くしたたかさ。彼らの存在そのものが、地球という惑星が内包する生命の多様性と、想像を絶するほどの時間スケールを、私たちに教えてくれるのです。

この謎多き深海の支配者について、解明されていることは未だ氷山の一角に過ぎません。彼らの繁殖の謎、社会性の有無、そして気候変動が彼らの未来にどう影響するのか。残された問いは、山のようにあります。この物語の続きを紡いでいくのは、これからの研究者たち、そして自然への好奇心を失わない、あなた自身なのかもしれません。どうか、深海の闇に潜む、この静かなる賢者のことを、時々でいいので思い出してみてください。私たちの足元には、まだ知られていない驚異の世界が、果てしなく広がっているのですから。

参考

コメント