電気がチカチカする原因は蛍光灯のグローランプや安定期が原因で漏電して危険なのでしょうか?結論から言って蛍光灯の点滅は漏電が原因ではありません。

蛍光灯がチカチカする原因は蛍光灯本体のランプやグローランプの寿命である事が殆どで、安定器が故障する事は稀です。

蛍光灯以外の電球やLEDがチカチカ点滅する原因についても技術的な解説を交えて詳らかにしていきます。

スポンサーリンク

電気がチカチカする原因は漏電?蛍光灯やグローランプ・電球の直し方ポイント

- 蛍光灯の電気がチカチカ点滅するのは漏電や故障ではありませんし、火事の危険もありませんのでご安心ください。蛍光灯本体やグローランプの寿命が来ている事が殆どです。

- LED照明や電球がチカチカ点滅する原因は仕組みによって異なり、LED照明が点滅する原因はコンデンサーの不良が考えられ、電球の点滅はフィラメントが切れかけて接触不良を起こしている可能性が高い。

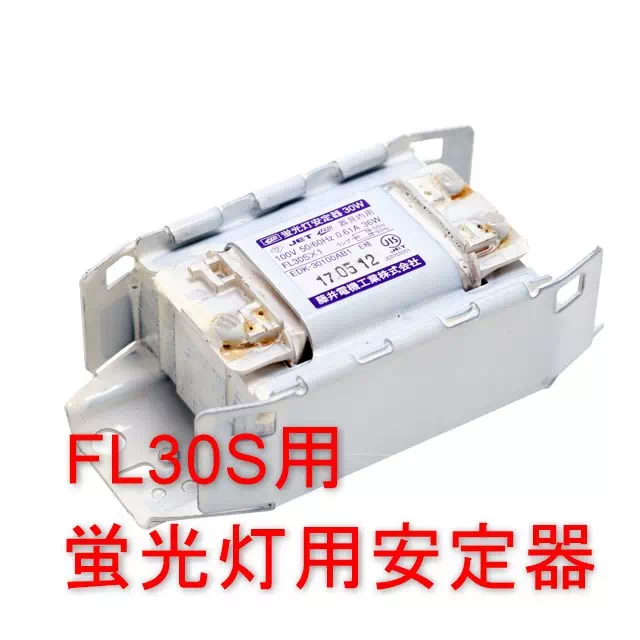

- 周波数の異なる地域で、安定期の選定をミスると安定期の寿命を早める原因になる。安定期はコイルで周波数が上がると抵抗が増す。この抵抗をリアクタンスという。

蛍光灯がチカチカ!放置で漏電して火事の危険はあるのか?

冒頭でお伝えした通り、蛍光灯や電球・LED照明がチカチカして点滅しても、放置で漏電や火事のケースは殆どありませんが、注意の必要なケースもあります。

まず初めに蛍光灯がチカチカ点滅する原因をお話しします。

蛍光灯は内部が真空で蛍光物質を塗布したガラス管内には放電をよくするために水銀蒸気も封入されています。

蛍光灯を点灯するのに、グローランプを使用するのが一般的ですが、これは蛍光灯内部のヒーターを温めて熱電子を放出しやすくする役割をしています。

グローランプはバイメタルという熱で変形する金属が使用されており、蛍光灯のヒーターを温めるのに丁度よい時間に接点が切れるように設計されています。

蛍光灯の点滅する原因の一つとしてグローランプが挙げられますが、このグローランプのバイメタルの劣化異常でヒーターの加熱不足が起こると正常に蛍光灯が放電せずに、何度も点滅を繰り返す原因となります。

続いて蛍光灯本体ですが蛍光灯本体には先ほどお話ししたように内部には熱電子を放出しやすくするためのヒーターが入っています。

このヒーターは蛍光灯で一番劣化しやすい部分です。(電球のフィラメントのようなもの)

何度も点滅を繰り返すと次第にヒーターの一部の接触不良や、グローランプのタイミング異常でヒーターが過熱されてオレンジ色に光る事も良くあります。

安定期に関してですが、こちらはちょっと電気回路的な話になりますが、例えば関東の50Hzで使用していた蛍光灯の照明器具を、静岡の60Hzの地域で使用した場合、どのような不具合が起きるでしょうか?

安定期は早い話がコイルで出来ており、コイルは交流の電気回路では位相がズレて抵抗のような働きをし、これをリアクタンスと言います。

もう少し分かりやすく説明すると、周波数の低い地域で使っていた蛍光灯を周波数の高い地域で使用すると抵抗が増して電気代がかかるし、おまけに安定期の寿命を縮める事になります。

最近では、蛍光灯の生産も縮小傾向にあるので蛍光灯ではなくLEDに変えると従来のような切れ際の点滅の心配もありません。

蛍光灯のちらつき寿命はグローランプの交換?安定期の交換時期?

上記の見出しの記事内容と多少かぶりますが、蛍光灯のちらつき寿命やグローランプ・安定期の交換時期について解説します。

グローランプの交換時期は、グローランプのガラスが黒くくすんできたら交換時期です。

なぜ、このようにグローランプのガラス管内に黒ずみが発生するのかというと、グローランプは放電しており、電子が高速でグローランプの電極にぶつかり、電極が徐々に破壊されてとびちったものが、グローランプのガラス管壁に付着します。(これをスパッタと言います)

続いて、蛍光灯本体の交換時期の見極めですが、これもグローランプと似ています。

蛍光灯ランプ本体の両端を見てみると黒や銀色に変色している事が良くあります。

これも上記のグローランプの時と同様に、フィラメントで発生した電子が高速で反対側のフィラメントにぶつかり、2次電子を放出します。

沢山増えた管内の電子は、どんどんフィラメントにぶつかり電極を削ります。

この削れた電極がスパッタとして蛍光管内壁に付着しています。(つまり、極端に黒くなった蛍光灯はそれだけ電極が削れて消耗してしまっている目安にもなるという事です)

安定期については、先ほどの説明とほぼ同じですので省略しますが、安定期が原因で点灯不良を起こすときは、ランプやグローランプを交換しても点かない事が殆どです。

電気がチカチカすると目に悪いし気持ち悪い!身体への影響は?

照明がチカチカしだすと目に悪くてなんだか体に良くないですね。

実際に身体にどのような影響があるのでしょうか?蛍光灯は内部に安定期と呼ばれるトランスが入っており、このコイル鳴きが原因の低周波音で身体に影響が起きる可能性もあります。

この電子機器の低周波音や高周波音のノイズについては他の記事で詳しくまとめているので、人体影響が気になる方はご覧ください。

蛍光灯は電源周波数50/60Hzの交流電源で点灯するため、実際には人間の目では認識できない速度で点滅しています。

しかし、場合によっては、このちらつきが人体に悪影響を与えることがあります。

蛍光灯のちらつきで発症する悪影響の種類

蛍光灯のちらつきが人体に及ぼす悪影響には、以下のようなものがあります。

- 頭痛や目の疲労

ちらつきは、目の疲労や頭痛を引き起こす可能性があります。特に、長時間画面を見ているときや、暗い場所で作業しているときなどは影響を受けやすいです。 - 集中力の低下

ちらつきは、集中力を低下させ、作業効率を下げる可能性があります。 - 光過敏症

光過敏症の人にとっては、ちらつきが頭痛や吐き気などの症状を引き起こすことがあります。 - 睡眠障害

ちらつきは、睡眠障害の原因となる可能性があります。特に、寝室で蛍光灯を使用している場合は注意が必要です。

蛍光灯のちらつきによる悪影響を軽減する方法

蛍光灯のちらつきによる悪影響を軽減するには、以下の方法があります。

- インバーター式蛍光灯を使用する

インバーター式蛍光灯は、交流電源を直流電源に変換してから点灯するため、ちらつきがほとんどありません。 - 高周波点灯方式を使用する

高周波点灯方式は、従来の点灯方式よりも高い周波数で点灯するため、ちらつきが軽減されます。 - 調光器を使用しない

調光器を使用すると、ちらつきが大きくなる場合があります。 - 画面を見ている時間を制限する

長時間画面を見ていると、目の疲労や頭痛を引き起こしやすくなります。適度に休憩を取るようにしましょう。 - 部屋を明るくする

部屋を明るくすると、ちらつきの影響を軽減することができます。

蛍光灯のちらつきが気になる場合は、眼科医に相談することをおすすめします。

蛍光灯以外の電球やLEDが点滅するのはなぜ?切れるまで放置でOK

蛍光灯以外の電気照明が点滅する原因は様々ですが、代表的な原因を解説します。

電球は真空のガラス管内に金属製フィラメントが入っており、これが加熱する事で光りへと変換しています。

電球のフィラメントは時々衝撃で接触不良を起こす事があり、この接触不良が点滅の主な原因です。

電球のフィラメントは一本だけの場合と2本ある場合があり、一本が切れると本来の明るさより異常な明るさになる事があります。

LED照明がチカチカする原因はLEDの光る部分が原因ではありませんしLEDは半導体なので、熱や放電で光るわけでもありません。

代わりに、LED照明を点灯させるには専用の電子回路が必要です。

LEDは様々な電圧で動作するタイプがありますが、LED照明に使われているLEDチップは殆どが12V駆動です。

家庭用の交流電源はAC100Vなので、このままではLEDを点灯させることが出来ない為、降圧回路が必要です。

この降圧回路には、LEDを点灯させるためにダイオードやコンデンサーが使用されており、コンデンサーは最も劣化しやすい部品です。

この部品が劣化したり、他の端子の部分で接点の不良を起こすとLEDがチカチカと点滅する原因になります。

LEDの照明が点滅しだしたら、基本照明本体全てが交換です。(電球タイプは別だが、シーリングライトの場合は本体を交換)

電気がチカチカする原因は漏電?蛍光灯やグローランプ・電球の直し方まとめ

蛍光灯がチカチカ点滅するのは蛍光灯本体やグローランプの寿命が原因であることが分かりました。

交換の目安として、蛍光灯ランプ本体もグローランプ本体もガラス管壁が黒化してきたら交換時期の目安です。

これは、内部のフィラメントや電極に放電時に電子が高速でぶつかり電極やフィラメントを物理的に削ったのが原因です。

安定期に関しては故障すると点滅したりするよりも、ランプやグローランプを交換しても点かなくなることが殆どです。(おそらく内部で断線している)

電球が点滅する原因は、フィラメントが衝撃により接触不良を起こして振動で切れたりついたりしている事が原因です。

LEDの照明が点滅する場合は、コンデンサーの劣化が一番に疑われますが、シーリングライトのようにモジュール化されてしまった照明は本体を交換するしかありません。

今回は様々な照明の点灯不良について解説しました!照明が点滅して不安な方のお役に立てれば幸いです。

コメント