突然の停電、誰もが経験する可能性があるトラブルですよね!特に気になるのが、毎日お世話になっている冷凍庫の中身ではないでしょうか。

特売で買った肉や、家族が楽しみにしていたアイス、手作りの冷凍食品が全てダメになってしまうのではないか、そんな不安が頭をよぎりますが、そもそも停電時、冷凍庫は一体何時間もつのでしょう。

2時間停電しただけでも心配になり、3時間、6時間と経過するにつれて焦りはどんどん増していきます。

一般的に「扉を開けなければ12時間は大丈夫」と耳にしますが、それは本当に信頼できる情報なのでしょうか。

気温が低い冬だからといって油断はできませんし、牛乳などの冷蔵品も停電が長引けば無関係ではいられません。

この記事では、そんな停電時の不安を解消すべく、冷凍庫の中身を守るための究極対策を徹底的に解説します。

12時間という時間の壁は本当なのか、万が一3日といった長期の停電に見舞われた場合はどうすれば良いのか。

家庭用冷凍庫はもちろん、飲食店などで使われる業務用冷凍庫のケースにも触れながら、あなたの「どうしよう」に具体的にお答えします。

この記事を最後まで読めば、いざという時に慌てず、冷静に大切な食材を守り抜くための知識が身につき、防災意識が格段に高まるはずです。

記事の要約とポイント

- 冷凍庫は停電後何時間もつ?2時間停電から12時間までの状態変化と保冷時間を延ばす秘訣を解説!

- 溶けやすいアイスや傷みやすい肉・牛乳を守る!停電時に実践すべき食材別の正しい対処法と食べられるかの見極め方。

- 12時間超えは限界?まさかの3日間停電も想定した、ドライアイスや業務用冷凍庫も活用した究極の備えとは。

- 停電は突然やってくる!冬でも油断せず日頃からできる、冷凍庫の保冷力を最大化する4つの予防策。

スポンサーリンク

停電12時間で冷凍庫はどうなる?時間経過で見る食品の変化

災害情報に関しては、国土交通省のHPが参考になります。

突然の停電は、私たちの日常に大きな不安をもたらします。

特に心配なのが、冷蔵庫や冷凍庫の中身ではないでしょうか。

たくさんの食料をストックしているご家庭ほど、その被害は甚大です。

今回は、もしも停電が起きたら冷凍庫はどうなるのか、というテーマを深掘りします。

特に、停電が12時間続いた場合、中の食品がどう変化するのかを詳しく解説していきます。

災害や予期せぬトラブルは、いつ私たちの身に降りかかるかわかりません。

そんな「もしも」の時に備えて、正しい知識を身につけておくことは非常に重要です。

この記事を読めば、停電時の冷凍庫の変化が時間経過とともに理解できます。

そして、大切な食料を無駄にしないための具体的な対策を知ることができます。

停電が始まってから数時間、そして6時間、12時間と時間が経つにつれて、冷凍庫の中は刻一刻と状況が変わっていきます。

最初は冷気が保たれていても、徐々に温度は上昇し、食品は解凍を始めます。

特にアイスクリームや冷凍された肉、魚などは変化が顕著に現れるでしょう。

単に食品が解凍されるだけでなく、品質の劣化や食中毒のリスクも高まります。

せっかく備蓄していた食材が食べられなくなってしまうのは、経済的にも精神的にも大きな痛手です。

私の家でも以前、落雷による停電を経験したことがあります。

その時は幸いにも数時間で復旧しましたが、冷凍庫の扉を開けるたびに不安な気持ちになったことを今でも覚えています。

もしあの停電が12時間続いていたら、と思うとゾッとします。

だからこそ、日頃からの備えがいかに大切かを痛感しました。

停電対策というと、懐中電灯や備蓄水などを思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、冷凍庫の中身を守るという視点も、現代の生活では欠かせない防災の一つです。

この記事では、時間経過による冷凍庫内の変化を具体的に追いながら、いざという時に役立つ情報をお届けします。

万が一の事態に備え、電源を確保する高機能・防災公式のようなポータブル電源の準備も検討する価値があります。

この知識が、あなたの家族と家計を守る一助となれば幸いです。

停電で冷凍庫は何時間もつ?2時間~12時間の目安

冷凍庫

停電

何時間もつ

12時間

6時間

突然の停電で冷凍庫が何時間もつか不安ですよね。2時間停電や3時間程度ならほぼ問題ありませんが、6時間を超えるとアイスなどが溶け始めます。扉を閉め切れば12時間~24時間は保冷可能ですが、これは中身の量次第です。正しい知識で万が一の長時間停電に備えることが、大切な肉などの食材を守る鍵になります。

- 2時間停電・3時間ならほぼ問題なし!庫内温度の目安

- 6時間経過:アイスが溶け始める危険信号

- 停電12時間後の現実:肉のドリップや再凍結は要注意

- 3日続いた場合、中身はほぼ全滅と心得る

2時間停電・3時間ならほぼ問題なし!庫内温度の目安

もし停電が発生しても、最初の数時間は冷静に対応することが大切です。

結論から言うと、2時間停電や3時間程度の短い時間であれば、冷凍庫の中身はほぼ問題ありません。

最近の冷凍庫は断熱性能が非常に高く、電源が切れてもすぐには庫内の温度は上がりません。

これは、メーカーの努力によって保冷能力が格段に向上しているためです。

具体的に、停電時の冷凍庫の性能について見ていきましょう。

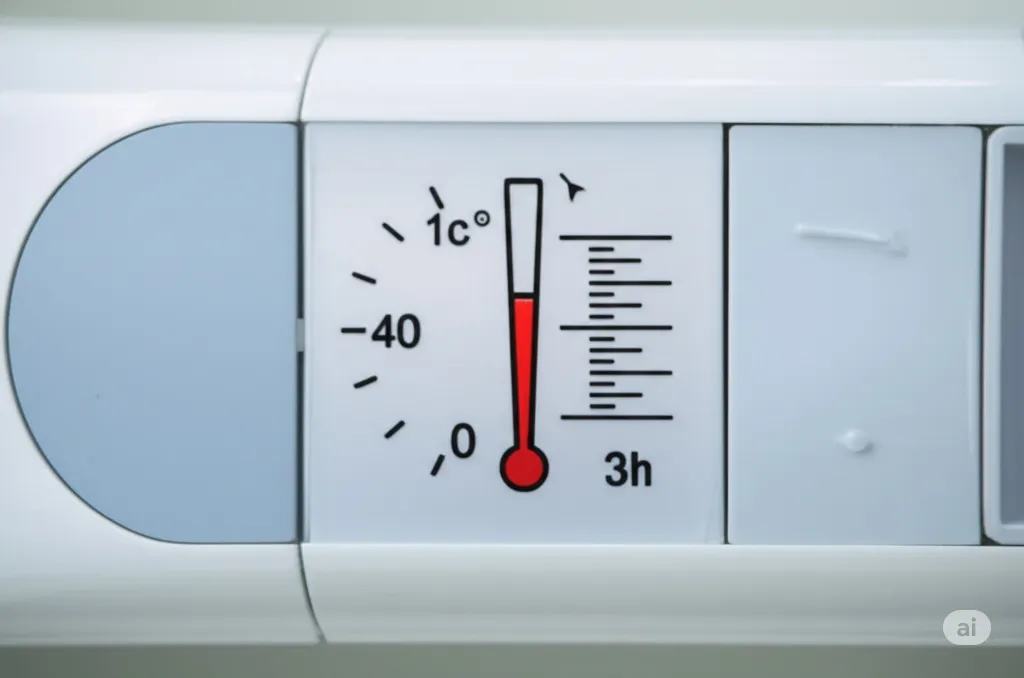

多くの家庭用冷凍庫は、扉を開閉しない限り、停電後も約2時間から4時間はマイナスの温度を維持できるように設計されています。

これは、庫内にぎっしりと食品が詰まっている状態での目安です。

冷凍された食品自体が保冷剤の役割を果たし、互いに冷やし合うことで温度の上昇を緩やかにしてくれます。

例えば、停電前の庫内温度がマイナス18度だったとします。

2時間停電や3時間後でも、庫内はまだマイナス10度前後を保っていることが多いのです。

この温度帯であれば、ほとんどの冷凍食品の品質に大きな影響はありません。

ただし、これはあくまで「扉を一度も開けない」ということが大前提です。

不安になって中を確認したくなる気持ちはよくわかります。

しかし、扉を開けるたびに外の暖かい空気が入り込み、庫内の温度は急激に上昇してしまいます。

たった一度の開閉が、食品の運命を左右することもあるのです。

ですから、停電が起きたら、まずは冷凍庫の扉を絶対に開けないことを徹底してください。

そして、復旧の見込みが立たない場合は、次の対策を考える必要があります。

ここで一つ、私が実践している小さなコツをお伝えします。

停電が起きたら、冷凍庫の扉に「開けないで!」と書いたメモを貼っておくのです。

家族が無意識に開けてしまうのを防ぐための簡単な工夫ですが、意外と効果があります。

また、普段から冷凍庫用の温度計を中に入れておくのも良い方法です。

停電が復旧した際に、扉を開けて中の温度を確認すれば、食品が安全な範囲に保たれていたかを判断する材料になります。

短時間の停電であれば過度に心配する必要はありませんが、油断は禁物です。

特に夏場の停電は、室温が高いため冷凍庫への影響も大きくなります。

万が一の停電が長引く可能性も考慮して、高機能・防災公式のような電源確保の手段を考えておくことが、本当の安心につながります。

2時間や3時間という時間は、あくまで一般的な目安として捉え、常に最悪の事態を想定した準備を心がけましょう。

6時間経過:アイスが溶け始める危険信号

停電から6時間が経過すると、冷凍庫の状況は少しずつ深刻になってきます。

特に、冷凍庫内の「危険信号」として分かりやすいのがアイスの変化です。

アイスクリームや氷菓は、他の冷凍食品に比べて融点が高い、つまり溶けやすい性質を持っています。

そのため、停電後6時間も経つと、カチカチだったアイスが少しずつ柔らかくなり始めるのです。

これは、庫内の温度がマイナス10度を上回り、氷の結晶が溶け始めているサインです。

もし、停電復旧後にアイスがドロドロに溶けてしまっていたら、それは庫内温度がかなり上昇した証拠です。

そうなると、他の食品、特に生の肉や魚の品質にも注意が必要になります。

アイスが溶け始めているということは、冷凍庫の保冷能力の限界が近づいていることを意味します。

この段階で、まだ停電が続くようであれば、何らかの対策を講じる必要があります。

私自身、以前住んでいたアパートで計画停電を経験したことがあります。

その時、6時間ほどの停電でしたが、冷凍庫に入れていたカップアイスの縁が少し溶けていました。

幸いにも中心部はまだ凍っていたので、すぐに食べてしまいましたが、もしあれが12時間続いていたらと考えると、他の食材も危なかったかもしれません。

この経験から、アイスは冷凍庫の状態を知るための「リトマス試験紙」のようなものだと考えるようになりました。

溶けやすいアイスが無事であれば、他の食品もまだ大丈夫だろうと判断できる一つの目安になります。

逆に、アイスが溶けていたら、他の食品も危険な状態にある可能性が高いと判断すべきです。

ここで、よくある質問にお答えしておきましょう。

-

少し溶けたアイスを再冷凍して食べても大丈夫ですか?

-

一度溶けたアイスを再冷凍することは、衛生的におすすめできません。溶けた状態の液体には、空気中の細菌が繁殖しやすくなります。また、再冷凍するとシャリシャリとした食感になり、本来の美味しさが損なわれてしまいます。少し柔らかくなった程度であれば、すぐに食べることを推奨します。完全に液体になってしまった場合は、残念ですが廃棄するのが安全です。

停電が6時間を超え、復旧の目処が立たない場合、どうすれば良いのでしょうか。

一つの方法は、クーラーボックスに移し替えることです。

冷凍庫の中身を保冷剤とともにクーラーボックスに入れれば、さらに数時間は低温を保つことができます。

しかし、これは一時しのぎの対策でしかありません。

根本的な解決策は、やはり冷凍庫自体に電力を供給することです。

ポータブル電源があれば、停電6時間の壁を越えても冷凍庫を稼働させ続けることが可能です。

高機能・防災公式のような製品は、こうした緊急時にこそ真価を発揮します。

アイスが溶け始める6時間という時間は、対策を講じるべきかどうかの重要な分岐点です。

このサインを見逃さず、迅速に行動することが、大切な食品を守る鍵となります。

停電12時間後の現実:肉のドリップや再凍結は要注意

停電から12時間が経過すると、冷凍庫の中はかなり厳しい状況に置かれます。

扉を開けていなくても、庫内の温度はかなり上昇し、多くの食品が解凍され始めているでしょう。

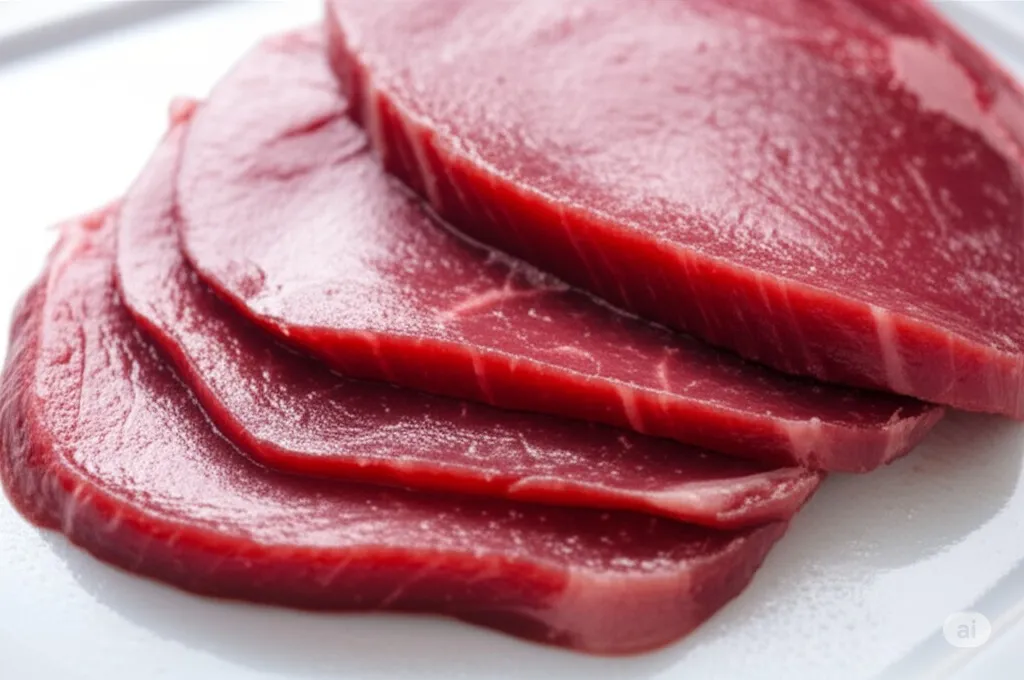

特に注意が必要なのが、冷凍していた肉や魚介類です。

12時間という時間が経過すると、これらの生鮮食品は完全に解凍されている可能性が高くなります。

問題は、ただ解凍されるだけではない点にあります。

解凍された肉からは、赤い液体、いわゆる「ドリップ」が流れ出します。

このドリップには、肉のうまみ成分や栄養素が含まれているため、これが流れ出ると肉の味は格段に落ちてしまいます。

さらに深刻なのは、衛生面でのリスクです。

常温に近い温度で12時間放置された肉は、細菌が繁殖しやすい状態になっています。

見た目や臭いに変化がなくても、食中毒を引き起こす菌が増殖している可能性があるのです。

もし停電が復旧し、解凍された肉が再び凍った「再凍結」の状態になっていたとしても、安心はできません。

再凍結された肉は、一度溶けた際に増殖した細菌がそのまま閉じ込められています。

また、ドリップが再び凍りつくことで、肉の組織が破壊され、食感もパサパサになってしまいます。

再凍結された肉を見分けるポイントは、形がいびつになっていたり、袋の中に霜が多く付着していたりすることです。

私も過去に、長時間の停電後に冷凍庫のひき肉が再凍結されているのに気づかず、調理してしまった苦い経験があります。

幸い体調を崩すことはありませんでしたが、調理中の臭いや味は普段と明らかに違い、美味しくありませんでした。

それ以来、少しでも怪しいと感じた食品は、もったいないと思っても処分するようにしています。

停電12時間という時間は、食品を安全に食べられるかどうかの大きな分かれ道です。

特に、生の肉や魚については、慎重な判断が求められます。

たとえ加熱調理するとしても、一度増殖した細菌の中には、加熱しても毒素が消えないものもあります。

家族の健康を考えれば、リスクを冒すべきではありません。

このような事態を避けるためには、やはり停電対策が不可欠です。

12時間もの間、冷凍庫の電源を維持できるポータブル電源があれば、こうした心配は一切不要になります。

高機能・防災公式のような大容量モデルなら、家庭用の冷凍庫を半日以上稼働させることも可能です。

これは、単に食品ロスを防ぐだけでなく、食の安全を守るための投資と言えるでしょう。

停電12時間後の冷凍庫の現実は、想像以上に深刻です。

肉から流れ出るドリップは、品質劣化と食中毒リスクのサインと心に留めておきましょう。

3日続いた場合、中身はほぼ全滅と心得る

もしも停電が3日という長期間にわたって続いた場合、残念ながら冷凍庫の中身はほぼ全滅したと考えるべきです。

これは非常に厳しい現実ですが、安全を最優先に考えなければなりません。

3日間も電力が供給されなければ、どんなに高性能な冷凍庫でも、庫内の温度は室温とほぼ同じになります。

冷凍されていた食品は完全に解凍され、そこから腐敗が始まってしまいます。

特に夏場であれば、腐敗のスピードはさらに加速します。

肉や魚からは異臭が発生し、見た目も明らかに変化しているでしょう。

野菜や調理済み食品も、カビが生えたり、ネバネバとした糸を引いたりしている可能性があります。

この状態になった食品を食べることは、絶対に避けてください。

深刻な食中毒を引き起こす危険性が非常に高いです。

もったいないという気持ちは痛いほどわかりますが、医療費や健康被害を考えれば、潔く諦めるのが賢明な判断です。

長期停電から復旧した後の作業は、精神的にも肉体的にも過酷なものになります。

まず、腐敗した食品をすべて廃棄しなければなりません。

この時、液漏れや悪臭に注意しながら、慎重に作業を進める必要があります。

ビニール手袋やマスクを着用し、ゴミ袋を二重にするなどの対策も有効です。

そして、食品をすべて取り出した後には、冷凍庫内の徹底的な清掃と消毒が待っています。

腐敗した食品から出た汁(ドリップ)は、雑菌の温床です。

これを放置すると、新しい食品を入れてもすぐに菌が移ってしまいます。

食器用洗剤で丁寧に洗い、その後、アルコールスプレーや次亜塩素酸ナトリウム溶液などで庫内をくまなく消毒しましょう。

扉のパッキン部分も見落としがちな場所なので、念入りに拭き取ってください。

以下の表は、停電日数と冷凍庫内の状態の目安をまとめたものです。

| 停電期間 | 冷凍庫内の状態(目安) | 食品の安全性 |

| ~4時間 | ほとんど変化なし。まだ凍っている。 | ほぼ安全。 |

| ~12時間 | 食品の縁が解凍。アイスは溶け始める。 | 注意が必要。肉などは要確認。 |

| ~24時間 | ほとんどの食品が解凍。ドリップ発生。 | 危険性が高い。廃棄を検討。 |

| 3日 | 完全に解凍され、腐敗が始まる。異臭発生。 | ほぼ全滅。すべて廃棄。 |

このように、停電が3日続くと、経済的な損失だけでなく、後片付けという大変な労力も必要になります。

こうした最悪の事態を避けるためにも、事前の備えがいかに重要かお分かりいただけると思います。

大規模な災害では、停電が3日以上続くことも決して珍しくありません。

そんな状況でも、ポータブル電源があれば、冷凍庫という家庭の食料庫を守ることができます。

高機能・防災公式の製品は、こうした長期停電にも対応できる大容量を誇ります。

「備えあれば憂いなし」という言葉の重みを、冷凍庫が全滅する前に、ぜひ実感していただきたいと思います。

12時間の停電から冷凍庫を守る!具体的な対策と見極め方

停電が12時間続くという事態は、冷凍庫にとって大きな試練です。

しかし、適切な対策を講じることで、被害を最小限に食い止めることは可能です。

ここでは、12時間の停電から大切な冷凍庫の中身を守るための具体的な方法と、食品を廃棄するかの見極め方について詳しく解説します。

まず、停電が発生したら、前述の通り「冷凍庫の扉を絶対に開けない」ことが鉄則です。

次に、停電が長引きそうだと判断したら、外部からの電力供給を検討します。

ここで最も有効なのが、ポータブル電源の活用です。

ポータブル電源とは、持ち運び可能な大容量バッテリーのことで、コンセントがない場所でも家電製品を使えるようにする便利なアイテムです。

最近では、防災意識の高まりから、一般家庭でも導入するケースが増えています。

私がおすすめする高機能・防災公式のポータブル電源は、まさにこうした事態のために開発された製品です。

【商品のメリット】

この製品の最大のメリットは、その大容量と高出力にあります。

家庭用の冷凍庫や冷蔵庫といった、消費電力の大きい家電も安定して動かすことが可能です。

12時間の停電どころか、モデルによっては数日間、電力を供給し続けることができます。

また、操作が非常にシンプルで、機械が苦手な方でも直感的に使える点も魅力です。

【商品のデメリット】

デメリットを挙げるとすれば、その価格と重量でしょう。

高性能な分、安価な製品ではありませんし、容量が大きくなるほど重くなります。

しかし、これは一度の停電で失われる食料の価値や、家族の安全・安心というプライスレスな価値と比較すれば、決して高すぎる投資ではないと私は考えます。

他の安価な小型ポータブル電源では、スマートフォンを充電できても、冷凍庫を動かすほどのパワーはありません。

災害時に本当に役立つのは、こうしたパワフルなモデルなのです。

もしポータブル電源がない場合、次善の策としてクーラーボックスへの移設があります。

冷凍庫の中身を、市販の保冷剤や凍らせたペットボトルと一緒に、高性能なクーラーボックスへ移し替えます。

これにより、さらに数時間から半日程度の延命が期待できます。

停電復旧後、食品を食べるかどうかの見極めは非常に重要です。

まず、中心部まで完全に解凍されているかを確認します。

肉や魚の場合、まだ中心がシャリシャリと凍っている状態であれば、すぐに調理すれば食べられる可能性が高いです。

しかし、完全に解凍され、生ぬるくなっている場合は危険です。

色や臭いに異常がないかをよく確認し、少しでも怪しいと感じたら、迷わず廃棄してください。

このポータブル電源を手に入れた未来を想像してみてください。

突然の停電で近所が真っ暗になっても、あなたの家の冷凍庫は静かに稼働し続けています。

食品が無駄になる心配もなく、温かい食事も準備できます。

この安心感こそが、今、この製品に投資すべき最大の理由です。

災害は待ってくれません。

高機能・防災公式で備えることで、12時間の停電も乗り越えられる未来を手に入れましょう。

停電時に肉・アイスを守る!冷凍庫の究極対策

停電

肉

アイス

対策

業務用冷凍庫

停電時に大切な肉やアイスを守る究極対策を解説します。基本は扉を開けないこと。保冷力を高めるため、日頃から7割以上の食品で庫内を満たしておくのが重要です。12時間を超える長期停電が予想されるならドライアイスを手配。3日続く場合は業務用冷凍庫を持つ店舗等への避難も検討しましょう。冬でも油断は禁物です。

- 食品別:肉・アイス・牛乳は何時間もつ?安全に食べられるかの判断基準

- 冬の停電で油断禁物!外の寒さを利用する際の注意点

- 家庭用とは違う!業務用冷凍庫の停電対策と必須アイテム

- 今からできる事前対策!保冷力を高める冷凍庫の詰め方

- 冷凍庫が停電してから12時間後どうなる?まとめ

食品別:肉・アイス・牛乳は何時間もつ?安全に食べられるかの判断基準

停電時に冷凍庫の中の食品がそれぞれ何時間もつのか、気になるところだと思います。

食品の種類によって、解凍の進み具合や安全に食べられる限界時間は異なります。

ここでは、代表的な食品である肉、アイス、そして冷凍した牛乳について、それぞれの特徴と判断基準を詳しく見ていきましょう。

まず、最もデリケートなのが生の肉や魚介類です。

これらは冷凍庫の性能にもよりますが、一般的に停電後4時間から6時間程度で解凍が始まり、12時間も経つとかなり危険な状態になります。

安全に食べられるかの判断基準は、まず「温度」です。

停電復旧後に触ってみて、まだ中心部が凍っていて冷たい状態であれば、すぐに加熱調理することで食べられる可能性があります。

しかし、完全に解凍されて生ぬるい状態になっていたり、異臭がしたり、ぬめりが出ていたりする場合は、食中毒のリスクが非常に高いため、残念ですが廃棄してください。

特にひき肉や内臓類は傷みやすいので、より厳しい判断が必要です。

次に、アイスクリームです。

アイスは何時間もつか、という疑問の答えは「最も早くダメになる食品の一つ」です。

前述の通り、アイスは停電後6時間程度で溶け始めることが多いです。

一度完全に溶けて液体状になったアイスは、再冷凍しても元の食感には戻りませんし、衛生的にも問題があります。

カチカチの状態を保っているかどうかが、判断の最大のポイントです。

少し柔らかくなった程度であれば、すぐに食べてしまうのが良いでしょう。

他の食品の安全性を測るバロメーターとしても役立ちます。

意外と知られていないのが、冷凍した牛乳の扱いです。

牛乳は冷凍保存が可能で、停電時にも役立つ備蓄品となり得ます。

冷凍された牛乳は、大きな氷の塊となるため、それ自体が強力な保冷剤の役割を果たします。

停電しても、すぐには溶けません。

12時間程度の停電であれば、まだカチカチに凍っている可能性が高いです。

しかし、一度解凍された牛乳は、水分と脂肪分が分離してしまうことがあります。

品質は落ちますが、よく振ってから加熱調理(シチューやスープなど)に使えば、問題なく消費できることが多いです。

ただし、解凍後に常温で長時間放置された場合は、他の食品と同様に雑菌が繁殖するため注意が必要です。

以下の表に、食品別の保存可能時間の目安をまとめました。

| 食品の種類 | 停電時の保存可能時間(目安) | 安全性の判断基準 |

| 肉・魚類 | 4~12時間 | 中心まで解凍されていないか。異臭、変色、ぬめりがないか。 |

| アイス | 4~6時間 | 溶けて液体になっていないか。カチカチの状態か。 |

| 冷凍牛乳 | 12~24時間 | 氷の塊として保冷剤になる。解凍後は早めに加熱調理。 |

| 調理済み食品 | 8~12時間 | 異臭、酸っぱい臭いがないか。糸を引いていないか。 |

| 冷凍野菜 | 12~24時間 | 水分が出てベチャベチャになっていないか。変色がないか。 |

最終的な判断は、自己責任となります。

迷った時には、「安全」を最優先に考えてください。

こうした食品ごとの特性を知っておくことも大切ですが、根本的な解決策はやはり電源の確保です。

高機能・防災公式のポータブル電源があれば、そもそも「この肉は何時間もつだろうか」と悩む必要がなくなります。

安心して食料を保存できる環境を、日頃から整えておくことが何よりの防災です。

冬の停電で油断禁物!外の寒さを利用する際の注意点

冬の停電は、夏に比べて室温が低いため、冷凍庫への影響も少ないように思われがちです。

確かに、気温が低いことは保冷にとって有利に働きます。

しかし、冬だからといって油断するのは禁物です。

冬の停電ならではの落とし穴や、対策を講じる上での注意点が存在します。

よく考えられる対策の一つに、「外の寒さを利用して食品を保存する」という方法があります。

ベランダや庭に食品を置いて、天然の冷凍庫として活用しようというアイデアです。

気温が氷点下であれば、理論上は食品を凍ったまま保存できるかもしれません。

しかし、この方法にはいくつかの重大なリスクが伴います。

まず第一に、温度管理が非常に難しいという点です。

日中は太陽の光が当たって温度が上がったり、逆に夜は冷え込みすぎて食品が冷凍焼けを起こしたりする可能性があります。

常に安定した氷点下を保つのは、自然環境下ではほぼ不可能です。

第二に、衛生面の問題です。

屋外には、目に見えないホコリやチリ、排気ガスなどが舞っています。

食品をむき出しで置いておけば、これらが付着してしまいます。

また、カラスや猫、ネズミといった動物に食品を狙われる危険性も無視できません。

せっかくの食料が、不衛生な状態になったり、動物に食べられたりしては元も子もありません。

SNSなどでは、「冬の停電はクーラーボックスに雪を詰めて乗り切った」といった体験談を見かけることもあります。

これは有効な手段の一つですが、きれいな雪を使うこと、そして密閉できる容器に入れることが大前提です。

地面に近い雪は土や砂が混じっている可能性があるので、積もった雪の上部を使うなどの工夫が必要です。

結局のところ、冬の停電であっても、最も安全で確実な対策は、冷凍庫自体を稼働させることです。

外気温が低いからといって、「まあ大丈夫だろう」と高を括っていると、いざ停電が長引いた時に手遅れになってしまいます。

特に、近年の気候変動により、冬でも暖かい日があったり、天候が急変したりすることも珍しくありません。

自然の力を過信せず、人為的な備えをしっかりと行うことが重要です。

高機能・防災公式のポータブル電源があれば、季節を問わず、どんな状況でも冷凍庫を守ることができます。

冬の厳しい寒さの中、停電で暖房も使えずに不安な夜を過ごす際、せめて食料の心配だけでも取り除けるとしたら、それは大きな心の支えになるはずです。

冬の停電は、一見すると夏よりも楽に思えますが、見えないリスクが潜んでいます。

外の寒さを利用するのは、あくまで最終手段と考え、まずは室内で完結できる確実な電力確保の方法を準備しておきましょう。

それが、冬の災害を乗り越えるための賢い選択です。

家庭用とは違う!業務用冷凍庫の停電対策と必須アイテム

これまで家庭用冷凍庫を前提に話を進めてきましたが、飲食店などを経営されている方にとっては、業務用冷凍庫の停電対策は死活問題です。

業務用冷凍庫は、家庭用とは比較にならないほど多くの食材を保管しており、一度の停電で失う損失額も甚大になります。

ここでは、業務用冷凍庫の停電対策と、そのために必須となるアイテムについて解説します。

まず、業務用冷凍庫と家庭用の最も大きな違いは、そのサイズと消費電力です。

大型のストッカータイプやウォークインタイプなど、容量が大きい分、稼働させるために必要な電力も格段に大きくなります。

そのため、家庭用の小さなポータブル電源では、業務用冷凍庫を動かすことはできません。

停電対策を考える際には、お使いの業務用冷凍庫の仕様(定格消費電力や起動電力)を正確に把握することが第一歩となります。

この数値を基に、必要な出力を供給できる電源を選ぶ必要があります。

ここで、業務用冷凍庫に関するよくある質問を見てみましょう。

-

業務用冷凍庫を動かすにはどれくらいの電力が必要ですか?

-

機種のサイズや性能によって大きく異なりますが、小型のストッカータイプでも300W~500W、大型のものになると1000W(1kW)を超える消費電力が必要になる場合があります。特に、コンプレッサーが作動する起動時には、定格消費電力の数倍の電力(起動電力)が必要になるため、電源選びの際はこの起動電力もカバーできる、余裕を持った出力のモデルを選ぶことが重要です。

業務用冷凍庫の停電対策として最も確実なのは、やはり外部電源の確保です。

選択肢としては、大容量・高出力のポータブル電源、またはガソリンやガスで動く発電機が挙げられます。

発電機はパワフルですが、騒音や排気ガスの問題があり、設置場所が限られる、燃料の備蓄やメンテナンスが必要といったデメリットがあります。

一方、高機能・防災公式のような業務用にも対応できるレベルのポータブル電源は、静音で排気ガスも出ないため、屋内でも安全に使用できます。

また、メンテナンスも比較的容易で、ソーラーパネルを組み合わせれば、長期停電時にも電力を確保し続けることが可能です。

これは、事業継続計画(BCP)の観点からも非常に有効な投資と言えるでしょう。

もう一つの重要な対策は、日頃からの在庫管理です。

停電のリスクを分散させるため、複数の冷凍庫に在庫を分けたり、高価な食材は停電時に優先して守れるような場所に保管したりする工夫も大切です。

また、停電を知らせる警報システムを導入し、異変にいち早く気づける体制を整えておくことも、被害を最小限に抑えるために役立ちます。

業務用冷凍庫の停電は、単なる食材の損失にとどまらず、店の信用や経営そのものを揺るがしかねない重大なインシデントです。

家庭用とは異なるリスクの大きさを認識し、事業を守るための万全な対策を講じておくことが、経営者として不可欠な責務と言えるでしょう。

今からできる事前対策!保冷力を高める冷凍庫の詰め方

停電はいつ起こるかわかりません。

だからこそ、日頃から「いざ」という時に備えて、冷凍庫の保冷力を高めておく工夫が非常に重要になります。

大掛かりな準備だけでなく、毎日のちょっとした心がけで、停電時の被害を大きく減らすことができるのです。

最も効果的で、今日からすぐにでも始められる対策は「冷凍庫の中を隙間なく詰める」ことです。

意外に思われるかもしれませんが、スカスカの冷凍庫よりも、ぎっしりと詰まった冷凍庫の方が、停電時にはるかに長持ちします。

これは、冷凍された食品自体が互いに冷やし合う「保冷剤」の役割を果たすためです。

庫内に物が多いほど、全体の熱容量が大きくなり、温度が上がりにくくなるのです。

とはいえ、ただやみくもに詰め込めば良いというわけではありません。

冷気の通り道を塞いでしまうと、普段の冷却効率が落ちて電気代が余計にかかってしまいます。

理想的なのは、冷気の吹き出し口を避けつつ、全体の7割から8割程度を目安に食品を詰めることです。

もし、冷凍庫に隙間ができてしまう場合は、そのスペースを有効活用しましょう。

おすすめは、水を入れたペットボトルやジッパー付き保存袋を凍らせて、自家製の大きな保冷剤を作っておくことです。

これらは平時には場所を取るだけかもしれませんが、停電時には絶大な効果を発揮します。

庫内の温度上昇を大幅に遅らせてくれるだけでなく、停電が長引いた際には、クーラーボックスに移して活用することもできます。

SNSのレビューや暮らしの知恵を発信するアカウントを見ると、「常にペットボトル氷を2~3本ストックしている」という声が多数見られます。

これは非常に賢い方法で、多くの人がその効果を実感しています。

私もこの方法を実践しており、買い物の際に保冷剤として持ち出すこともできて一石二鳥です。

また、熱伝導率の良いアルミ製のトレーなどを活用するのも良いでしょう。

食品を素早く凍らせることができるため、より質の良い冷凍状態を保つことができます。

こうした小さな工夫の積み重ねが、停電という非常事態において、冷凍庫の保冷時間を1時間、2時間と延ばしてくれます。

そのわずかな時間の差が、大切な食品を救うことになるかもしれません。

もちろん、こうした工夫も万能ではありません。

長期の停電に備えるには、やはり根本的な電源対策が必要です。

高機能・防災公式のポータブル電源のような備えがあれば、日々の詰め方の工夫と合わせて、まさに鬼に金棒です。

冷凍庫の詰め方を見直すことは、電気代の節約にもつながるエコなアクションでもあります。

ぜひ今日から、ご家庭の冷凍庫の中をチェックしてみてください。

その一手間が、未来のあなたと家族を助けることになるはずです。

冷凍庫が停電してから12時間後どうなる?まとめ

この記事では、停電発生から12時間が経過した際に、冷凍庫の中がどうなるのか、そしてその対策について詳しく解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめておさらいしましょう。

まず、停電後の時間経過による変化を理解することが大切です。

2時間停電や3時間程度の短時間であれば、扉を開けない限りほぼ問題ありません。

しかし、6時間が経過するとアイスが溶け始めるなど、危険のサインが現れます。

そして、停電が12時間に達すると、肉からドリップが出るなど品質の劣化が進み、食中毒のリスクも高まります。

もし停電が3日も続けば、中身はほぼ全滅と心得るべきです。

このような事態を避けるための対策として、日頃から冷凍庫を7~8割詰めて保冷力を高め、自家製の氷を常備しておくことが有効です。

冬の停電では、外の寒さを利用する方法もありますが、衛生面や温度管理のリスクを伴うため注意が必要です。

また、飲食店などで使用する業務用冷凍庫は、家庭用よりもさらに厳重な電源対策が求められます。

そして、これらの対策を根本から支え、最も確実な安心をもたらしてくれるのが、ポータブル電源の存在です。

12時間という長い停電でも、冷凍庫を稼働させ続けることができれば、食品ロスや食中毒の心配から解放されます。

高機能・防災公式のような信頼できる製品を一台備えておくだけで、災害時の生活の質は大きく向上します。

それは、あなたとあなたの大切な家族の「食」と「健康」を守るための、賢明な投資です。

停電は、もはや他人事ではありません。

いつ、どこで発生してもおかしくない身近なリスクです。

この記事を読んで、「うちも対策しなきゃ」と感じていただけたなら幸いです。

ぜひ、今日からできることから始めて、万全の備えを整えていきましょう。

参考

コメント