ガラケーの時代に、懐かしい光るアンテナがありました。

この着信すると光るアンテナを現代のスマホ iPhone・Androidでも光るアクセサリーのように、自作する方法を元電気電子工学科の筆者が解説します。

自作のものは、ガラケーのストラップのように小さくするのは難しいですが、今回の記事を見ながら実際に作ってみる事で電波の受信の大まかな仕組みを学ぶことが出来ます。

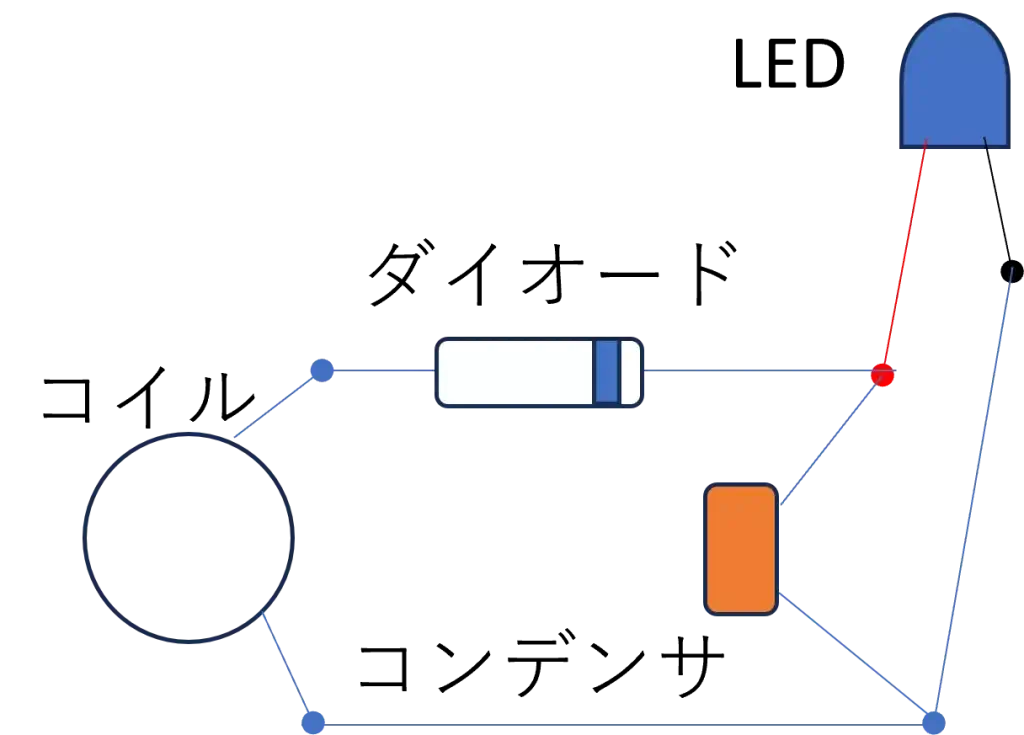

部品もLED・ダイオード・コンデンサー・コイルの4つだけで制作出来、電源もいりませんのでお子さんの夏休みの自由研究のテーマとしても最適です。

着信で光るストラップの仕組みは、空中の電波をダイオードで検波して、コンデンサーに蓄えて取り出しています。

記事の要約とポイント

- スマホの光るアンテナに必要な部品はたったの4点で構成されている。(ダイオード・コンデンサ・LED・コイル)

- ガラケーよりも電波出力の弱いiPhone・Androidでも自作なら光らせる事が出来る!

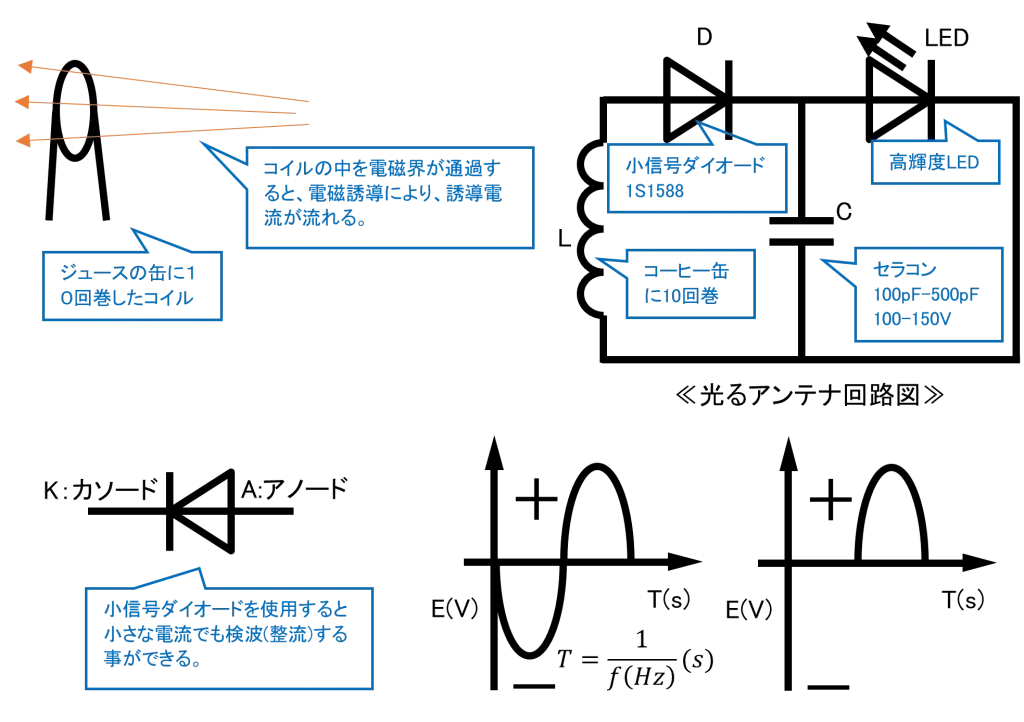

- 基本的な仕組みはコイル内に電波が通過する事により発生した誘導電流をダイオードで整流後、コンデンサーに貯めてLEDを光らせている。

- 最低限必要な工具はニッパー・半田ごて・ハンダのみでOK。

スポンサーリンク

自作したスマホのアンテナが光るのはなぜ?仕組みを解説

冒頭のポイントでも少し触れた通り、このiPhoneでも光るアンテナの仕組みは、空中に飛んでいる電磁界を利用して光るアンテナストラップアクセサリーを光らせています。

空中に飛んでいる電波は、電界と磁界がセットになって波状に進んでいます。

この電磁界をコイルで捉え、コイルで発生した誘導電流をダイオードで半波整流したのち、コンデンサーに貯めてLEDに流します。

WithNewsさんで、昔なつかしいガラケーの光るアンテナの写真がありましたので、引用させていただきました。

当時はこんなアンテナがピカピカひかってましたよね!今では珍しくなってしまいましたが。

スマホの光るアンテナを自作するには?

コンデンサー

ダイオード

コイル

LED

スマホの光るアンテナを自作する場合は、ダイオード・コンデンサ・コイル・LEDの部品で、Android・iPhone端末で受信した電波を、ガラケーの着信で光るストラップのように光らせる事が出来ます。

- LED(ライトエミッティングダイオード)

- ダイオード(電流を一方方向にしか流さないデバイス)

- コイル(発生した電磁界のエネルギーをコイルで取り出す)

- コンデンサー

- スマートフォンAndroid/iPhoneのアンテナは内臓されている

LED(ライトエミッティングダイオード)

ダイオードの部品と仕組みは似ていますが、これは光を放つデバイスです。

LEDにはプラスとマイナスの端子があり、接続時に間違えないように+端子が長く、−端子が短く作られています。

間違えて逆電圧をかけると、LEDが破損する原因になります。(ダイオードにもプラスとマイナスがあります)

また、LEDは電流制御で流せる電流や電圧が決められています。

通常の豆電球との違いを簡単に解説すると、LEDは半導体の一種です。

豆電球は単に電線の抵抗を利用して、その熱が光に変わりますが、電線が早く燃焼しないように、通常中は真空に保たれています。

LEDは豆電球と違い、低損失で商品電力が少なく低電圧駆動出来、デバイス自体も小型化出来ますので、このような回路に最適です。

カネクラさんの画像にもあるように、LEDは様々な色を組み合わせて使用する事が出来ますし、点滅回路が無くても単体で点滅するLEDも存在します。

ダイオード(電流を一方方向にしか流さないデバイス)

先ほどのLEDの部品と少々似た動作をするのがダイオードです。

水道のバルブに例えると、まさにチャッキバルブ(チェックバルブ)と一緒です!水と一緒で、ダイオードは電流を一方方向にしか流さない役割をします。

水もチャッキ弁を持ち上げるのにある程度水圧が必要ですが、電気の世界のダイオードでは、ダイオードが電流を一方方向に流し始める順方向電圧というものを超えると電流を流し始めます。

ダイオードの順方向電圧は、約0.6Vから動作します。(水の流れの例えが電圧に変わっただけですので簡単です)

ダイオードにもLEDと同じように、流す方向が決まっていますので、当然向きがあります。

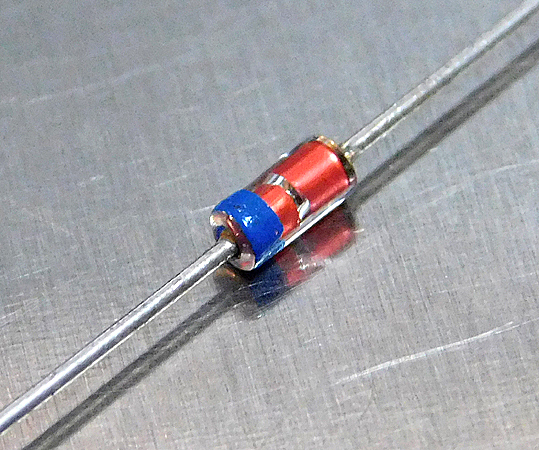

ダイオードの場合は端子の長さで、+と-を判別しているのではなく、ダイオードに刻印されている帯で判別します。

帯の白い部分がある方が−端子で、カソードと呼びます。

反対にプラスの部分はアノードと呼びます。

LEDに交流は印加できませんし、コイルには常に安定した電磁界が供給されているわけではありません。

例えば、車のCB無線や雷などで発生した強いサージよって、LEDの定格よりも高い電圧が印加されると簡単に故障します。

この回路におけるダイオードの重要性を纏めると、ダイオードはLEDに常に同じ向きで電流を流すために重要な部品という事です。

ダイオードにも種類が色々ありますが、ここで使用するダイオードは電源周りに使用される耐圧の高いものではなく、小信号用の順方向電圧降下の低いダイオードを使用します。

光るアンテナは、取り出せるエネルギーが小さいため、小信号ダイオードを使用しています。

LEDも+端子・−端子という他に、アノード端子・カソード端子と言った呼び方をされる場合もあります。

これまでは部品についての詳細でしたが、何故光るアンテナにはダイオードが必要なのかをもう少し詳しく解説します。

LEDには+端子と-端子があり、電圧をかける方向に向きがあると解説しましたが、その向きを逆にすると故障する可能性がある事も解説しました。

LEDには極性がありますので、きちんと向きに合せて電流を流してやらないと光りません。

ダイオードという部品は、米粒くらい小さいので大きな画像が無いか探したところ、丹青通商さんで大きなダイオードの画像を載せていたので、引用させていただきました。

青い帯が付いている方が、マイナスの端子になります。

コイル(発生した電磁界のエネルギーをコイルで取り出す)

続いて、光るアンテナのコイルの役割を解説します。

コイルからエネルギーを取り出すには、コイルに電磁界を通過させる必要があります。

この電磁界は波なので、プラスとマイナスの極性が一定周期ごとに変化します。

すると、コイルから取り出す電流も、プラスマイナスが一定周期で変化する交流電源になるという事です。

コイルにiPhoneやAndroidのスマホで発生した磁界を通すと電流が流れます。

コイルは直流は良く流す部品ですが、交流では抵抗のよう働きをします。

コイルを自分で様々な大きさや形にして実験してみると、LEDの光り具合も変化して面白いです。

コイルは少ないよりも、多くまいた方が取り出せるエネルギーも大きくなります。

実験では、モンスターエナジーのような、エナジードリンクの空き缶や、塩ビ管に銅線を50回巻きつけてコイルを制作しました。

コンデンサー

コンデンサーが無くても一応点灯はしますが、あった方が良いです。

コンデンサーは、コイルで発生した交流をダイオードで半波整流した後に、コンデンサーに貯める事によって光る時間を延長してくれます。

LEDにかかる電圧は半波整流されていますので、おおざっぱに説明すると一定時間点灯して一定時間消灯する周期を繰り返すわけです。

これをコンデンサーに一旦蓄電する事で、バッファのような働きをしLEDの視認性を良くします。

水のタンクと一緒で、断続的に蛇口を開閉してそのまま水を流すよりも、一旦何かタンクに貯めて水を流した方が流れはある程度平均化できますよね?

その現象とコンデンサーの役割は似ています。

コンデンサーも様々な種類があり、今回の工作で使うものは耐圧が大きく容量も大きなフィルムコンデンサーを使用しています。

フィルムコンデンサの耐圧は、250V~400Vあれば問題ありません。

以下のようなフィルムコンデンサーセットを購入して、コンデンサの容量に応じて光るアンテナの点灯状態がどのように変化するのか観察してみましょう。

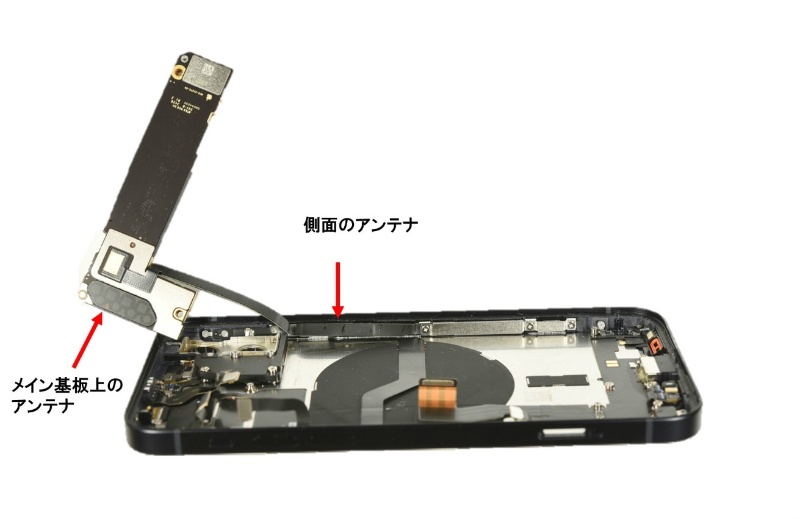

スマートフォンAndroid/iPhoneのアンテナは内臓されている

ガラケー時代の携帯電話は、アンテナが露出していましたが、スマートフォン(iPhoneやアンドロイド)等のスマホは何処にアンテナはどこにあるのでしょうか?

iPhoneやAndroidはアンテナがなくなったわけではなく、本体の基盤に小さなものが内蔵されています。

アンテナの送受信の出力は、ガラゲー時代より下がっていますがアンテナの性能は向上し、ガラケー時代よりも低消費電力で動作できる仕組みになっています。

アンテナが内蔵されているので、当然ガラケー時代に流行ったアンテナをiPhoneやアンドロイドのスマートフォンで使用する事は出来ません。

余談ですが、こうしたアンテナを光らせる行為は電波の出力の一部を無駄に使用してる事になるので、場合によっては通信に余計な時間がかかったりすることもあります。

着信で光るストラップはかっこよいですが、電波を無駄に消費しているので、通話品質を低下させる原因となります。

その為、街中で基地局が近くにある場所ならまだしも、山中など電波が悪い場所ではさらに通話が難しくなります。

現在のスマホでも使える光るアンテナは、Smile2Color笑顔光るケースで販売されています!しかし、前述した通り、通話品質は低下するので注意が必要です。

iPhoneのアンテナはガラケーと比べてかなり小さく、本体内部に内蔵されているので、ガラケーのような光るアンテナを使うことは出来ません。

実際にどこにアンテナが内蔵されているかというと、日経クロステックさんで解説画像がありました。

メイン基板上のアンテナと、側面のアンテナと二つあるようですね。

私も初めてしりました。

スマホの光るアンテナを自作!Android/iPhoneでも光るアクセサリー

基本的な仕組みを理解した所で、実際に現代のスマホのiPhoneでも光るアンテナのアクセサリーを製作してみましょう。

着信すると光るストラップ(光るアンテナ)制作に必要な工具は、ニッパーとラジオペンチ、はんだごてと半田で、どれもダイソーや100均で手に入れる事が出来ます。

部品は、秋葉原が近ければ部品を直接見ながら購入することが出来ますし、そうでなければ通販でも簡単に購入することが出来ます。

紹介した各リンクに必要な部品の商品を掲載しましたので、アマゾンや楽天、ヤフーショッピングなどお好きな方法で購入することが出来ます。

光るアンテナを成功させるポイントは、できるだけ部品の足は短くして全体をギリギリの状態で作るとエネルギー損失が少なくなります。

ジャノメ基盤で制作しても構いませんが、部品点数が少ないので、空中配線にしてエポキシで全体で固めるのもよい方法です。

着信すると光るストラップ制作に必要な工具

ニッパー

ラジオペンチ

半田ごて

ハンダ

工具はすべて100均で揃える事が可能ですが、ハンダはヤニ入りハンダを使う事をお勧めします。

- iPhoneで光るアンテナを自作するのに必要な工具は?

- スマホの光るアンテナを自作する時に必要な電子部品

- 光るアンテナの回路図を見ながら自作してみよう

- スマートフォンのアンテナを感度アップさせる方法はある?

- スマホの光るアンテナ自作!懐かしいガラケーのアンテナ再現まとめ

iPhoneで光るアンテナを自作するのに必要な工具は?

道具は前述した通り、最低限半田コテとハンダにニッパーがあればスマホの光るアンテナを自作する事が出来ます。

電子工作の道具に関する詳細は下記の記事が参考になりますので、工作前に確認しておきましょう。

電子工作におすすめの半田ごてやその他工具について解説しています。

現状の工作を行う上で、それほど高価な工具は必要ありませんが、電子工作を長く続けていると、どうしてもダイソーや100均のハンダコテでは満足できないケースが出てきます。

先に、温度調整機能付きの半田ごてを購入するのもお勧めです。

温度調整機能付きのはんだごてを購入するなら、QIYVLOSから販売されている半田ごてセットがおすすめです!

必要な工具が、必要なケース一つに全て収まっているので、どこにでも持ち運びできることがポイントです。

スマホの光るアンテナを自作する時に必要な電子部品

着信すると光るストラップに使う電子部品ですが、東京に近いなら、秋葉原にある秋月電子や千石電子などが有名です。

ネット通販で購入することも出来ますが、何を購入して良いか分からない方の為に、具体的な商品を載せておきます。

下の参考リンクは、電子部品店で有名な『秋月電子』で、秋葉原に実店舗があります。

以降では、何の部品を揃えたらよいか分からない方の為に、商品リンクと共に部品の解説を行っていきます。

LEDは一般的な3V砲弾型のものを使用します。

LEDといっても、様々な種類があります。

12Vで動作するものもありますが、これでは動作電圧が高すぎて、コイルで発生させた電圧で12VのLEDを点灯させることは出来ません。

12Vで動作するLEDでメジャーなものは、オートバックス等で販売している車用のLEDです。

車用のLEDは、12Vで動作する事が出来るように中に抵抗が内蔵されています。

LEDも様々な形、用途がありますので上記の色や形が気に入らなければ、他の物を選択する事も出来ます。

選択する時のポイントは、動作電圧が3Vの物を選ぶことです。

面白いもので、他にも自動で点滅するLEDや、様々な色が順に点滅するタイプのものも販売されています。

そういった動作をさせるには本来、他に電子回路が必要ですが、あらかじめ内臓されていますので、電圧を加えるだけで上記のような動作をします。

LEDの点灯回路について、基礎的な使い方を知りたい方はこちらの記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。

以下の記事では、LEDと抵抗を接続しただけの基礎的な部品でLEDを電流制御する方法が学べます。

LEDは、豆電球とは異なり電流制御で動く半導体デバイスなので、豆電球のように幅広い電圧や電流で動作することが出来ませんし、半導体という仕組み上、プラス・マイナスも存在します。

ダイオードは小信号用タイプのものを使用します。

電磁界をキャッチして、コイルで発生させたエネルギーは非常に小さいので、小信号用ダイオードを使用します。

昔は互換品で、ISI588という商品がありました。(現在も秋葉原に在庫は確認しています)

100Vで200mAを流す事が出来ます。

通常の整流用ダイオードのVf(順方向電圧)は0.7V前後ですが、小信号ダイオード(ショットキーバリアダイオード)は0.3Vといった具合です。

何が違うのかイマイチピンと来ないという方に、先ほどのチャッキバルブの説明を思い出して下さい。

水と一緒で、ダイオードも順方向電圧が低い方が、少量の水でチャッキ弁を押し上げる事が出来るのと同じです。

つまり、0.6Vくらいのダイオードは蛇口から出る水道水位の圧力が必要で、小信号ダイオードは、小川の流れ程度の小さな水流でもチャッキ弁を開くことが出来るというイメージです。

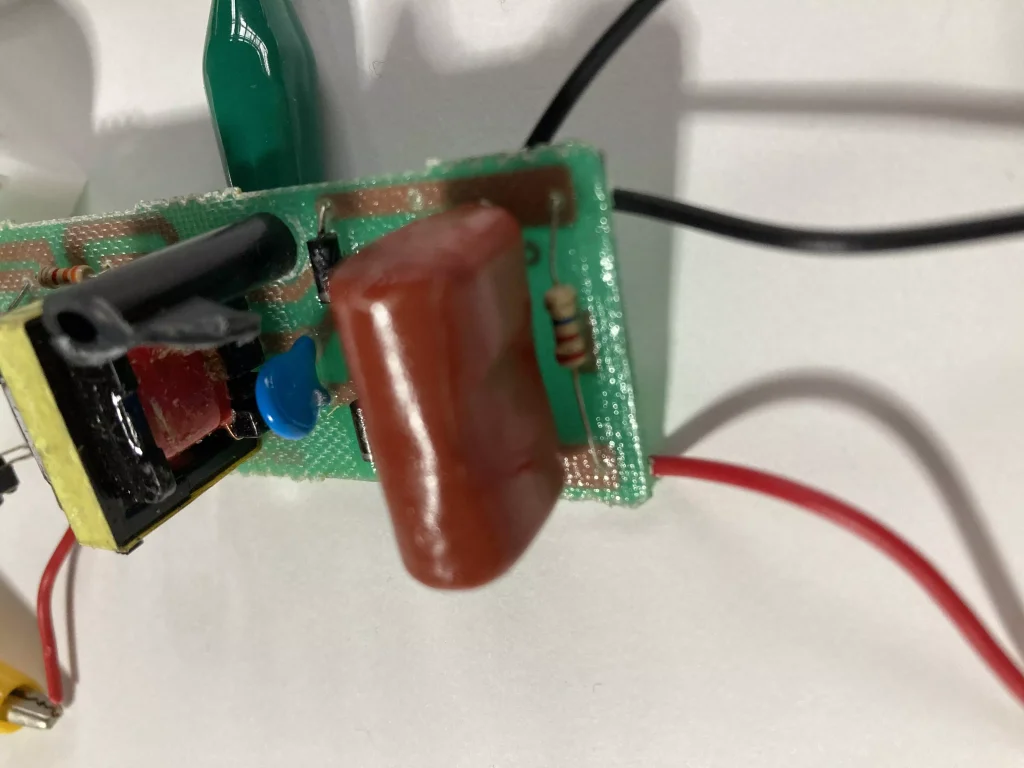

コンデンサーはフィルムコンデンサで、高耐電圧のものを選択しました。

ネット上だと高価ですが、たまーに秋月電子でセールをやっていて、めちゃくちゃ安い掘り出し物を手に入れる事が出来ます。(私はいつも爆買いしてストックしています)

高耐圧のものを選んだ理由は、流れてくる電圧がどれくらいの物か明確に分からないので、とりあえず耐圧の高いものを使っておけば問題ないといった程度です。

他にも、家庭にある一般的な壊れた家電から、上記のような高耐圧のコンデンサーを取り出す事が出来ます。

高電圧を発生させる回路が内蔵されている電子機器を分解する事です。

例を挙げると、夏に蚊や虫を捉える電撃ラケットや電撃殺虫灯がねらい目です。

中に同じようなクロレッツのガムのような部品が入っており、大抵は出力付近の目立つ部分に取り付けられているので、外して使う事が出来ます。

参考までに、上記はカインズで購入した電撃殺虫ラケットを分解した時に取り外した、基盤についているコンデンサです。

茶色のガムみたいな大きな部品がコンデンサです。

最後は、コイルを作るときのエナメル線です。

これは1mm程度のもので十分でしょう。

使うときはエナメルを剥がす必要がありますので、紙やすりも必要です。(エナメルがついたままだと半田付け出来ません!)

紙やすりが無い場合はライターでエナメルを炙って、カッターなどで灰をこそぎ落とす事でも可能です。

ライターであぶった後は、不純物を除去する為に、結局はヤスリで磨くのが一番なので、紙やすりを用意することをお勧めします。

エナメル線だけに限った話だけではなく、古い電子部品は端子が汚れていたり、酸化していることも良くあるので、紙ヤスリは意外と使用頻度は高いです。

ハンダ付けする前に、ヤスリで削ったかどうかでハンダの付き具合が大分異なります。

光るアンテナの回路図を見ながら自作してみよう

回路自体は非常にシンプルなもので、当初の説明通りコイル:Lにダイオード:DとLEDにコンデンサー:Cで構成されています。

回路図と、各部品の動作の概要を図にまとめます。

制作時の注意点は、コイルとコンデンサーに極性はありませんが、ダイオードとLEDには極性があるので注意してください。

回路図だけだと分かりにくいと思うので、実体配線図を書いてみました。

部品をよーく見ながら、この通りに配線すれば、スマホの光るアンテナが自作できるはずです。

コイルは、モンスターなどのエナジードリンクの空き缶に、10回から50回程度巻きつけてセロハンテープで固定しました。

この時、巻き数やコイルの直径によって、LEDの明るさがどの様に変化するか観察してみましょう。

ダイオードと書かれている部品も、販売している商品リンクの画像をよーく見てください。

商品画像では良く見えない場合は、商品名で画像検索してみましょう。

ダイオードの拡大された写真がいくつも出てくるはずです。

ダイオードは、実際は米粒位小さな部品に端子がついて居ます。

その小さな部分を見ると、青や黒の帯がついて居る側の端子があると思います。

何度も言いますが帯のついて居る側の端子が−端子です。

LEDも分かりやすくあえて極端に書きましたが、長い足の側が+端子で短い足が−端子です。

制作時に、上記の二点を間違えては動作しないので、何度も確認して作業イメージを明確にしてから半田付けをしましょう。

実際に組み立てた回路をiPhoneに乗せて、誰かに電話をかけるかメールなどを送信してもらいましょう。

見事にLEDが点灯するはずです。

スマートフォンのアンテナを感度アップさせる方法はある?

スマートフォンは私たちの生活に欠かせない存在となっており、その中でも、通信の安定性や速度は非常に重要な要素です。

特に、電波の受信感度はスマホの性能に直接影響を与えます。

そこで、今回は「スマートフォンのアンテナを感度アップさせる方法」について詳しく解説していきます。

具体的な方法や自作のアイデアを交えながら、あなたのスマホライフをさらに快適にするための情報をお届けします。

まず、スマホのアンテナ性能を向上させるための基本的な考え方として、アンテナの位置や形状が挙げられます。

多くのスマホ、特にiPhoneなどの高性能な端末は、内部に設計されたアンテナを持っていますが、これらは外部環境やユーザーの持ち方によって感度が変化することがあります。

例えば、手でスマホを持っていると、信号が遮られ、受信感度が低下することがあり、この場合、スマホを持つ手の位置を工夫することで、感度アップが期待できます。

さらに、スマホのアンテナ感度をアップさせるための方法として、外部アンテナの使用が考えられます。

市販されている外部アンテナを利用することで、特に電波が弱い場所でも受信状況を改善できることがあります。

この場合、外部アンテナをスマホに接続することで、より強力な信号を受信することが可能となり、通信の安定性が向上します。

具体的には、外部アンテナを取り付けることで、受信感度が20〜30%向上するケースも報告されています。

最後に、スマホの設定を見直すことも重要です。

ネットワーク設定やキャリアの選択を最適化することで、受信感度を改善することができ、4Gから5Gに切り替えることで、より高速なデータ通信が可能になる場合があります。

また、Wi-Fi設定を見直すことで、家庭や職場でのインターネット接続がスムーズになることもあります。

これらの方法を組み合わせることで、スマートフォンのアンテナを感度アップさせることが可能です。

自作の光るアンテナを楽しみながら、スマホの性能を最大限に引き出す工夫をしてみてはいかがでしょうか。

スマホを使う上で、快適な通信環境を実現することは、日常生活をより豊かにするための第一歩です。

スマホの光るアンテナ自作!懐かしいガラケーのアンテナ再現まとめ

最近、スマホのカスタマイズが人気を集めており、光るアンテナの自作は特に注目されています。

今回は、ガラケー時代の懐かしいストラップアクセサリーを参考にしながら、スマホに取り付けられる光るアンテナの自作方法をご紹介します。

まず、スマホの光るアンテナ自作に必要な材料を揃えましょう。

基本的な材料には、LEDライト、電池ボックス、抵抗、そして接続用のワイヤーが必要で、これらの材料は、電子パーツを扱っている店舗やオンラインショップで簡単に手に入れることができます。

自作の楽しみは、材料を選び、形を考えることから始まります。

次に、光るアンテナのデザインを決めましょう。

ガラケーのストラップアクセサリーを参考にすると、懐かしさを感じながらも、現代のスマホに合ったスタイリッシュなデザインを考えることができます。

透明なケースにLEDを組み込むことで、スマホを使っている時に美しく光るアンテナを演出することが可能です。

自作の過程では、感度アップを意識しましょう。

スマホのアンテナ性能を向上させるために、LEDの配置やサイズ、色にも工夫が必要です。

特に、光るアンテナが発する光は、視覚的な楽しさだけでなく、実際に受信感度を向上させる要素にもなり得ます。

これにより、スマホを使用する際の利便性が格段に向上します。

また、iPhoneを使用している方にもおすすめです。

iPhoneのデザインにマッチするように、光るアンテナをカスタマイズすることで、個性的なスマホに仕上げることができます。

iPhoneの背面に取り付ける形にすると、シンプルながらも存在感のあるアクセサリーになります。

作成した光るアンテナは、実際に使ってみるとその効果が実感できるでしょう!周囲の人々からも注目を浴びること間違いなしです。

最後に、スマホの光るアンテナの自作は、単なるアクセサリー作りに留まらず、自己表現の一環として楽しむことができます。

ガラケーの時代を思い出しながら、現代の技術を駆使して自分だけのオリジナルアクセサリーを作ってみるのはいかがでしょうか。

無事にiPhoneやAndroidでLEDを光らせる事が出来たでしょうか?

ガラケー時代に流行った、着信で光るアンテナのストラップアクセサリーを製作する事が出来たと思います。

もう一度簡単に光るアンテナ回路についてまとめます。

スマホで光るアンテナは、基地局から送信された電波をコイルでキャッチして、エネルギーに変換しています。

電磁界は、プラス・マイナスが周期的に変化する波なので、当然コイルに発生する電圧も交流電源となります。

LEDに流すのは直流電圧だけで、交流電圧を印加すると故障の原因になりますので、ダイオードを使用して波の半分をカットして半波整流の状態にします。

それをコンデンサに蓄電し、脈流にします。

脈流にすることで、直流に近い電源となり、LEDに供給されます。

ダイオードの概念が若干難しかったかもしれませんが、何度も説明している通り、水と一緒です。

ダイオードは水を一方方向にしか流さないチャッキバルブ(チェックバルブ)と全く同じ動作です。

チャッキバルブも水を少ししか流さなければ、鋳物製の蓋の重みでバルブが開くことはありません。

ダイオードもこれと同じで、水が流れ始めるのが小信号ダイオードだと約0.3V付近だというだけの話です。

今回制作した回路に、整流用の0.6Vダイオードを取り付けるという事は、VP13の塩ビ管に異形継ぎ手を接続して、無駄に20Aや50A等の大口径のチェックバルブを付ける行為に等しいです。

この場合は水の量、即ち動作電圧が小さいので、小信号ダイオードを選択しなければいつまでたっても電流はダイオードに流れて行かないという訳です。

小川の流れで大木や岩を動かせないのと同じで、水の流れの圧力大きさ(電圧0.6V)によって、大木や岩(バルブ)が流れ始める閾値(順方向電圧)が異なるという事です。

この回路は、コイルの巻き数や大きさを変更したり、ダイオードを整流用の物に取り換えると実際にどうなるのか?

半導体デバイスの基礎について考える良い機会だと思いますので、色々工夫して実験してみましょう。

昔懐かしい、ガラケー光るアンテナの当時ものをコレクションしているユーザーもいるそうです!参考までに一本いかがでしょうか?

参考

月額利用料金が格安で、老舗業者で安心の高速インターネットをご希望なら、BIGLOBE光がおすすめ!

コメント