春が訪れると、自然の恵みとして登場するのが「イタドリ」です。

高知県などでは、イタドリは特に人気のある山菜の一つで、独特の香りとシャキッとした食感が魅力で、さまざまな料理に活用されています。

しかし、イタドリにはシュウ酸が含まれているため、あく抜きが欠かせません!ブログでは、イタドリのあく抜きや下処理、そして新芽の食べ方について詳しく解説します。

あく抜きの方法ですが、重曹を使うのが一般的で、重曹を用いることで、イタドリの苦味を和らげ、安全に美味しく楽しむことができます。

下処理では、皮のはぎ方も重要なポイントで、皮を丁寧に剥くことで、さらに美味しく仕上げることができます!イタドリの新芽は特に柔らかく、春の味覚としてサラダや和え物に最適です。

さらに、イタドリを使った人気のレシピもご紹介します。

煮物にすることで、イタドリの風味を引き立てることができ、すかんぽやごんぱちと一緒に調理するのもおすすめです。

旬のイタドリを存分に楽しむための下処理や調理法をマスターし、家庭の食卓を彩ってみませんか?春の訪れを感じるとともに、イタドリの魅力を再発見しましょう。

記事の要約とポイント

- イタドリにはシュウ酸が含まれているため、重曹を使ったあく抜きが重要です。これにより、苦味を和らげて美味しく食べることができます。

- 下処理のポイント!イタドリの皮のはぎ方が料理の美味しさに影響します。丁寧に皮を剥くことで、食感が良くなり、煮物や和え物に最適な仕上がりになります。

- 新芽の食べ方はあく抜きがカギ!春に出る新芽は特に柔らかく、サラダや和え物にぴったりです。すかんぽやごんぱちと一緒に調理することで、味わいが深まります。

- イタドリを使った煮物は、地元高知でも愛されている料理です。新しいレシピに挑戦して、旬のイタドリを存分に楽しみましょう。

スポンサーリンク

生イタドリはあく抜きすればおいしく食べることが出来、下処理した新芽の塩漬は、郷土料理として人気の食べ方です。

イタドリは、何処にでも生えるとても生命力の強い植物で、日本では昔から春の山菜としてイタドリの新芽や茎を生でかじったり、塩漬けにして郷土料理として楽しんだりしてきました。

今回の記事では、私の自宅にも毎年生える春の山菜イタドリの新芽の食べ方(あく抜き等の下処理の仕方)や、イタドリ料理で人気のレシピを紹介します。

イタドリにはシュウ酸が多く含まれるので、あく抜きの下処理をせずに生で多量に食べると尿路結石の原因となる事があります。

あく抜きの下処理をせず、カルシウムを多く含むチーズなどと一緒に食べる事により、より結石が出来やすくなります。

シュウ酸は水溶性で、イタドリは他の植物と比べてシュウ酸が少なめの山菜なので、十分なお湯で下処理し、気になる場合は重曹を小さじ1杯入れる事でシュウ酸を防止する事が出来ます。

シュウ酸が多いと言っても、他の山菜よりもシュウ酸の量は少なめです。

タケノコやゼンマイを、生でかじった事がある方ならわかると思いますが、シュウ酸の多い山菜は、あく抜きをして下処理をしないと酸味が強く健康にも悪影響を及ぼします。

下処理をせずあく抜きしない山菜は、とても生で食べる事は出来ませんが、イタドリは程よい酸味です。

前述しましたが、シュウ酸は人体にとっては老廃物と同様です。

特に、栄養や何か効能がある物質ではありませんし、カルシウムと反応する事でシュウ酸カルシウムを形成し、尿路結石の原因となる事があります。

シュウ酸とカルシウムの尿路結石の原因については、『ももはらクリニック(泌尿器科)』を参考にさせていただきました。

上記の医療機関の情報にもある通り、シュウ酸は腎臓に負荷をかける食べ物ですので、美味しいからと多量に食べず、腎臓疾患のある方は医師の適切な指示の元、適量を見極めましょう。

タケノコの調理と同様で、シュウ酸カルシウムは重曹で中和する事が可能です!

重曹は料理で沢山使うものなので、イタドリやタケノコ、以前紹介したカタバミを調理して食べる場合は、多すぎるくらい持っていても良いでしょう。

続いて、折角たくさん生えているので、天ぷらの次は重曹であく抜きをしてゆでておひたしにして食べてみましょう。

用意するのは、重曹が無ければ灰汁(木材を燃やした時に出る灰)でも構いませんし、コメの研ぎ汁も、昔からあく抜きでよく使用される代用品です。

重曹・灰汁・コメの研ぎ汁に共通して言えることは、酸性のシュウ酸に対してアルカリ性のもので中和すると言った具合で、これがあく抜きの基本です。

山菜の中には、タラの芽のようにあく抜きをしなくても天ぷらや素揚げでそのまま食べられるような山菜もあります。(全くあくが無いわけではないが、イタドリより更にあくが少ない)

イタドリはある程度成長しても新芽が食べられますが、タラの芽は直ぐに食べごろの時期が過ぎてしまいますので、春に見つけたらすぐに収穫しましょう。(タラの芽の旬は4月頃です)

余談ですが、イタドリは大変生命力の強い植物です!

その為、もし防除したのであれば、薬剤を散布すると環境や人体への影響は勿論、手間やコスパも悪いので、防草シートがお勧めです。

本来なら食べる事のない開ききった葉と茎を、重曹でゆでるとどれだけあく抜き出来て柔らかくなるのか実験します。

実験で量が少ないので、重曹は一つまみ程で十分でしょう。

5分位、沸騰したお湯でゆでてじっくり様子を見ますが、ゆでる前もゆでた後も特に葉の色に変わりありませんでした。

食感ですが、まぁ食べられない事は無いかなと言ったレベルです。

一応、お湯だけの時と重曹を入れた時の2パターンで食べ比べしてみましたが、やはりお湯だけの時のゆでたイタドリはシュウ酸が抜けきっておらず、酸味が強かったです。

しかし、重曹を一つまみ入れたゆでイタドリの方は酸味がなくなり、繊維質が多少気になるものの、食べられない程ではないと言った感想です。

結論!成長したイタドリの葉も茎もあく抜きすればとりあえず食べる事が出来る。

イタドリの人気のレシピは油炒めが多いが、新芽や茎は昔から生でかじって酸っぱさを楽しんだりする事もある。塩漬けも人気の食べ方。

シュウ酸は水溶性なので、イタドリを食べる時の下処理はたっぷりのお湯でゆでたり、重曹を少し入れるとあく抜きが出来る。

イタドリの新芽は紫の柔らかい葉で、少し成長すると茎が竹のような節状になっており、そこについた新芽は緑色。

イタドリの食べ方!生食と天ぷら

生食NG

ゆではまぁまぁ

あく抜きOK

昔の人は、イタドリをあく抜きの下処理なしで酸っぱさを楽しんだというが、正直生のまま食べるのはきつい。

味的にも、多量に食べれば健康被害を起こしそうな、レモンとは明らかに異なる違和感のある酸味がある。

- 山菜人気レシピ!新芽の食べ方は?生でもイケるが塩漬けでもOK

- 特徴って?竹のような節があり噛むと少し酸っぱい

- 栄養(効能)が凄い!昔から止血や鎮痛で使われた植物

- 「すかんぽ」と「ごんぱち」の違いは?

山菜人気レシピ!新芽の食べ方は?生でもイケるが塩漬けでもOK

イタドリの人気レシピは油炒めですが、成長した新芽の食べ方は、生でも塩漬けでも食べる事が出来ます。

イタドリの塩漬けは道の駅でよく見かけますが、成長した新芽でもクセが無いのでさっと洗ってサラダにも出来ますし、天ぷらもとても美味しく食べる事が出来ます。

イタドリの塩漬けや油炒めは、他の記事でも沢山人気レシピの紹介があるので、今回はイタドリの新芽を素揚げにして食べてみようと思います。

イタドリはその辺に生えている雑草ですが、探すと意外と見つからない物です!

あるところには群生しているんですけどねw

その為、山菜の里を利用して、まずは塩漬けや冷凍のイタドリを実食してみるのもよいでしょう!そんなに高くないので、イタドリ料理を作りたい方にお勧めです。

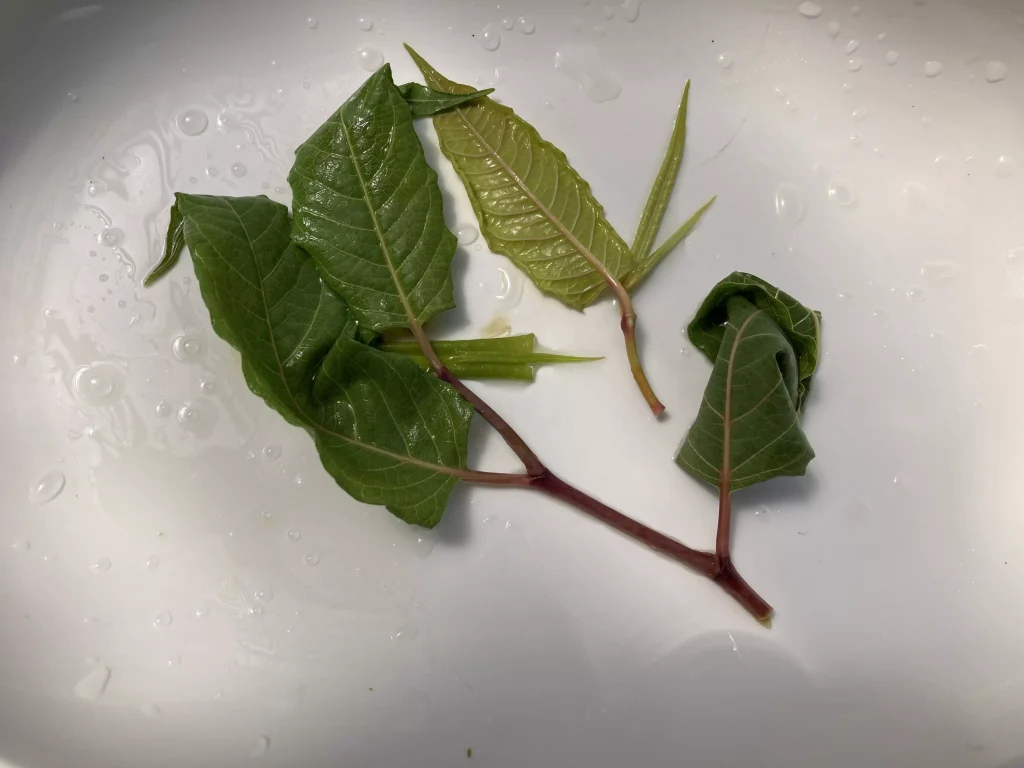

肝心なところのピントがぼやけていますが、成長したイタドリの新芽であれば、おいしく食べる事が出来ます。

新芽の近くには、閉じた新芽と開いた直後の新芽がありますが、どちらを素揚げや天ぷらにしても食べられます。

ただ、開ききって枝分かれした成長した部分の葉は食べられない事は無いですが、硬くてあまりおいしくないですし、新芽よりシュウ酸も含むので、おすすめはしません。

先ほど解説した、イタドリの閉じた新芽と開いた直後の新芽を採取しました。

イタドリは、竹のように大変生命力が強い植物です。

イギリスでは、食用として輸入したイタドリが大量発生し、地下根を張ったイタドリがコンクリートを突き破る程の被害も出ている位、生命力が強い植物です。

私の家も毎年駆除していますが、地下根を張っているので、地上に出ているイタドリの茎や葉を切ったところで意味がありません。

大量発生したイタドリを駆除するには、以前、竹の駆除方法を解説した記事と同様の駆除方法で枯らす事が出来ます。

イタドリの新芽を素揚げにしてみました。

味は、ユキノシタのように癖も無く美味しく食べられます、サクサクした食感がおいしい山菜です。

ただし新芽の場合、量が少ないので天ぷらや素揚げにするには、ある程度の量を確保する必要があります。

また、成長しきったイタドリの茎の部分は固くシュウ酸が多く含み、天ぷらや素揚げにしても酸っぱさを感じます。

特徴って?竹のような節があり噛むと少し酸っぱい

何度か解説していますが、イタドリは竹のように節があり、地下根を張って成長する植物で、シュウ酸を含み酸っぱいです。

シュウ酸の他にもタンニンを含むので、これがえぐみの原因になりますし、画像の左横を見ていただくと、虫に食われた所や、収穫前にかなり蟻がたかっている事が分かります。

実は、イタドリには、シュウ酸やタンニンの他にも糖類も多く含まれているので、アリが寄ってきやすい山菜なのです。

ですので、イタドリを見つける時の特徴として、新芽は青じそのような紫色で、成長した新芽は緑色、茎は竹の節の様になっています。

そして、かじればシュウ酸で酸味を感じ、糖類が含まれているのでアリがたかっています。

イタドリは栄養価の多い食品ですが、イタドリの栄養を手軽に試したい方向けに、プロテオグリカンから、イタドリ配合のサプリメントが販売されています。

コラーゲンやヒアルロン酸が多く配合されています。

上記の成分は、肌や健康な髪の毛の合成に欠かせない成分ですので、肌荒れが気になる方にもお勧めです。

かじってみましたが、成長したイタドリの茎は酸味やえぐみが強く、味的にも食べられないのは勿論ですが、食感も茎の内部より外部の皮が硬すぎて噛み切れません。

イタドリの下処理の方法の一つとして、皮むきがあるくらいですから、成長したイタドリともなると、とても皮をむかずに食べられる代物ではありませんでした。

アリはシュウ酸のえぐみはなんともないのでしょうか?いくら糖分が含まれているとは言っても、甘く感じる訳ではありませんし、謎です。

栄養(効能)が凄い!昔から止血や鎮痛で使われた植物

私は医師や薬剤師、植物の専門家ではありません。インターネットや書籍の情報を調べてわかったことを纏めて書いていますので、イタドリの専門的な効能・効果について気になる方は、医師や薬剤師の意見を参考に判断しましょう。

イタドリの栄養が凄いらしいので調べてみました。

イタドリは名前通り、痛みを取るかイタドリと言われている位、鎮痛剤としての効果が期待できるようで、昔から鎮痛作用のある薬草として使用されてきたようです。

また、イタドリに含まれる成分の一つにレスベラトロールという成分がありますが、これは脂肪の蓄積を抑える働きがあります。

レスベラトールは、動脈硬化や心筋梗塞をはじめとする生活習慣病の予防に効果が期待できると言われています。

ブドウにも多く含まれる抗酸化物質のポリフェノールも多く含有しており、細胞のフリーラジカルを抑え、老化防止効果も期待できるようです。

他にも、リウマチ・利尿作用・便秘・膀胱炎・止血等にも使用されており、昔の人は傷口に葉をすりつぶして塗って痛み止めや止血の代用品としていたようです。

山菜や植物にはよく似た種類や見た目の物が存在しますので、誤って毒草を食べたりする事の無いように十分注意する必要があります。

「すかんぽ」と「ごんぱち」の違いは?

春になると、山菜や新芽が豊富に出回り、特に高知では「すかんぽ」と「ごんぱち」が人気の食材として知られています。

これらの食材は、似たような見た目を持ちながら、それぞれ異なる特徴と食べ方があります!

本記事では、すかんぽとごんぱちの違いについて詳しく解説し、イタドリとの関係性や調理法についても触れていきます。

まず、すかんぽとは、一般的にイタドリの新芽を指します。

イタドリは、シュウ酸を含むため、あく抜きが必要ですが、このあく抜きは、重曹を使う方法が一般的で、イタドリを水に浸し、重曹を加えることで、苦味を取り除くことができます。

すかんぽは、その柔らかい新芽が特徴で、サラダや和え物に使われることが多く、新芽は春に出るため、旬の味覚として非常に人気があります。

一方、ごんぱちは、主に野生の植物で、特に高知などの地域で見られます。

ごんぱちは、草丈が高く、葉が大きいのが特徴です。

食用としては、煮物や炒め物に使われることが多く、その風味はすかんぽとは異なり、少し苦味があります。

ごんぱちもあく抜きが必要ですが、すかんぽほどは強くありません。

ごんぱちの下処理は、皮のはぎ方が重要で、包丁を使って丁寧に剥くことで、より美味しく仕上げることができます。

両者の違いを見極めるためには、見た目だけでなく、香りや食感にも注目することが大切です。

すかんぽは、柔らかくてさっぱりとした味わいが特徴で、特に春のサラダには最適です!ごんぱちは、しっかりとした食感があり、煮物や炒め物にすると、その風味が引き立ちます。

また、すかんぽとごんぱちは、調理法によって味わいが大きく変わります。

すかんぽを使った煮物は、あっさりとした味わいが楽しめる一方、ごんぱちを使った煮物は、コクがある深い味わいになります。

特に、両者を組み合わせて料理することで、異なる風味を楽しむことができます。

高知では、すかんぽとごんぱちを使った料理が多く、地元の人々に愛されており、これらの食材を使ったレシピを試してみることで、春の訪れを感じながら、旬の味覚を楽しむことができるでしょう。

イタドリとの組み合わせもおすすめで、春の食卓を彩る一品となります。

新芽イタドリあく抜き方法と下処理で抜ける栄養について

イタドリは、春になると野山で見かける山菜の一つで、食材として利用されることがあります。

日本各地で採れるため、古くから親しまれてきました。

酸味のある味わいやシャキシャキとした食感が特徴で、そのまま炒め物や煮物に使うほか、ジャムや酢漬けに加工されることもあります。

しかし、イタドリには「アク(苦味成分)」が含まれており、食べる前に「あく抜き」という下処理を行う必要があります。

今回は、イタドリのあく抜きの方法、そのメリットとデメリット、そしてあく抜きで失われる栄養素について詳しく解説します。

イタドリの下処理や食べ方を知ることで、山菜料理をより楽しむことができるでしょう。

あく抜き!イタドリの下処理をすると抜けてしまう栄養素

水溶性ビタミン

ミネラル

ポリフェノール

イタドリの下処理を行い、あく抜きをすると、酸っぱさの元であるシュウ酸が抜けるのは勿論、重要な水溶性ビタミンやミネラル類、抗酸化物質であるポリフェノールが失われてしまいます。

- あく抜き(重曹)・皮のはぎ方手順を解説!

- 下処理で食材から失われる栄養素

- 食べ方と保存方法|高知は煮物が人気!

- イタドリあく抜きと人気のレシピまとめ

あく抜き(重曹)・皮のはぎ方手順を解説!

イタドリのあく抜き方法は、一般的に以下の手順で行います。

- 皮むき

イタドリの表面にある皮をむく。特に茎の外側の硬い皮を丁寧に取り除くことが大切です。 - 塩で揉む

むいたイタドリに塩を振りかけ、しばらく置いてからよく揉みます。塩で揉むことで、アクが表面に出やすくなります。 - 茹でる

塩揉みをしたイタドリを沸騰したお湯で数分間茹でます。茹で時間は数分程度で十分です。 - 水にさらす

茹でた後、冷水にさらして冷まし、アクをさらに抜きます。この作業を数回繰り返すと、イタドリの苦味がかなり和らぎます。

このあく抜きの手順を経ることで、イタドリの持つ強い苦味や酸味が緩和され、料理に使いやすくなります。

下処理でイタドリあく抜きするメリット

-

イタドリをあく抜きするとニガミや渋みは軽減されますか?

-

あく抜きをする最大のメリットは、イタドリの苦味や渋みが軽減され、食べやすくなる点です。イタドリにはシュウ酸という成分が含まれており、これが口の中で苦味やしびれ感を引き起こす原因となります。

しかし、あく抜きすることでシュウ酸の量が減少し、独特の味わいが抑えられ、誰でも楽しめる食材になります。

-

イタドリのあく抜きは消化に影響はありますか?

-

アクが含まれたままだと、胃腸に負担をかけやすくなることがあります。

あく抜きをすることで消化しやすくなり、体への負担が軽減され、特に、山菜に慣れていない人や子どもでも食べやすくなるという点で、健康的なメリットがあります。

-

あく抜き後の人気のレシピは?

-

あく抜き後のイタドリは、煮物や天ぷら、酢の物、炒め物など、さまざまな料理に利用できます。

あく抜きをしない状態だと、その強い味わいが料理のバランスを崩してしまうことがありますが、適切な下処理を行うことで、他の食材とも調和しやすくなります。

下処理でイタドリあく抜きするデメリット

-

イタドリをあく抜きするとどのような栄養が失われますか?

-

あく抜きを行うことで、シュウ酸などのアク成分が減少する一方で、イタドリに含まれる一部の栄養素も失われてしまいます。

水溶性ビタミン(ビタミンCやB群)やミネラル成分は、茹でる過程で水に溶け出してしまうことがあります。

たとえば、ビタミンCは熱に弱く、茹でることでその多くが失われます。

イタドリには抗酸化作用が期待されるポリフェノールも含まれていますが、こちらもあく抜きの過程で一部が減少する可能性があります。

-

イタドリの風味が抜ける可能背はありますか?

-

あく抜きによって苦味が取れる反面、イタドリの持つ独特の風味が薄れてしまう場合があります。

強い酸味が特徴的なイタドリは、あく抜きをするとその酸味が和らぎすぎてしまい、山菜ならではの風味が失われることがあります。

そのため、苦味や酸味が好きな方にとっては、あく抜きをしすぎると物足りなく感じるかもしれません。

-

あく抜きの下処理にかかる手間はどのようなものですか?

-

イタドリのあく抜きは、下処理にある程度の手間がかかります。

塩揉みや茹で、水にさらす工程を踏むため、忙しいときや手軽に調理したいときには不便に感じることもあるでしょう。

また、あく抜きの度合いを誤ると、逆に風味が損なわれすぎてしまうこともあるため、慎重に行う必要があります。

私は料理に関しては素人ですので、本格的な料理人がイタドリの正しいあく抜きの方法について解説したブログを見つけたので、参考にご覧ください。

重曹であくを抜くというのは合理的で科学的にも正しい方法ですが、これをしたからおいしくなるかというとそれはまた別問題です。

おいしくイタドリを食べるには、そもそもの下処理や下処理後にどのような工程を経て食材にするかが重要です。

下処理で食材から失われる栄養素

イタドリに含まれる栄養素の中で、あく抜きによって主に失われるのは水溶性の成分です。

具体的には以下のような栄養素が減少する可能性があります。

| ビタミンC |

| イタドリにはビタミンCが豊富に含まれていますが、あく抜きの過程で失われやすいです。 ビタミンCは抗酸化作用があり、免疫力の向上や美肌効果が期待できますが、茹でることでその多くが流出します。 |

| ミネラル(カリウム、カルシウム) |

| 茹でることでカリウムやカルシウムといったミネラルも水に溶け出すため、減少する傾向があります。 特にカリウムは体内のナトリウムバランスを調整する役割があるため、あく抜きで減少するのはデメリットの一つです。 |

| ポリフェノール |

| 抗酸化作用が期待されるポリフェノールも、あく抜きによって一部失われる可能性があります。ポリフェノールは細胞の酸化を防ぐ効果があり、生活習慣病の予防にも役立ちますが、茹でることで水に溶け出してしまうことがあります。 |

食べ方と保存方法|高知は煮物が人気!

保存方法や高知で人気の食べ方についても触れておきましょう。

すかんぽやごんぱちも煮物に利用することができます!すかんぽは、その柔らかい新芽が特徴で、あっさりとした味わいが楽しめます。

一方、ごんぱちはしっかりとした食感があり、独特の風味が煮物に深みを与え、これらの食材を組み合わせることで、春の味覚を存分に楽しむことができるでしょう。

イタドリは、新鮮な状態で食べるのが最も美味しいですが、保存する場合は冷蔵庫での保存が基本です。

水に浸けて保存するのが一般的ですが、長期間保存したい場合は、あく抜きを行った後に冷凍するのも一つの方法です。

冷凍する際は、しっかりと水分を切り、保存袋に入れて空気を抜いてから冷凍庫に入れると、品質を保ちやすくなります。

イタドリを使った煮物は、春の訪れを感じさせる家庭料理として、多くの人に親しまれており、高知では、地元の食材を使った煮物が特に人気で、地域の食文化の一部ともなっています。

あく抜きしたイタドリは、さまざまな料理に活用でき、以下はその代表的な食べ方です。

| 天ぷら |

| イタドリのシャキシャキとした食感を楽しむなら、天ぷらがおすすめです。衣をつけて揚げることで、外はサクサク、中は柔らかく仕上がります。 |

| 炒め物 |

| シンプルに炒めるだけでも美味しくいただけます。豚肉や鶏肉と一緒に炒めると、イタドリの酸味が肉の旨味と調和します。 |

| 煮物 |

| 醤油や味噌を使った煮物も人気です。煮込むことでイタドリの苦味がさらに和らぎ、柔らかい食感が楽しめます。 |

保存方法としては、あく抜き後に冷凍することができます。

冷凍保存することで、長期保存が可能になり、旬の時期を過ぎてもイタドリを楽しむことができます。

イタドリのあく抜きは、苦味や渋みを取り除き、料理に利用しやすくするための重要なプロセスです。

しかし、あく抜きには栄養素の減少や風味の変化といったデメリットもあるため、その点を考慮した上であく抜きや下処理を行うことが大切です。

他にも、地域別にまとめるとこんな料理もあるよ!というのをまとめました!以下は、イタドリを使った郷土料理の地域、料理名、材料をまとめた表です。

| 地域 | 料理名 | 材料 |

|---|---|---|

| 北海道 | イタドリの佃煮 | イタドリ、醤油、みりん、砂糖 |

| 東北地方 | イタドリの和え物 | イタドリ、胡麻、酢、塩 |

| 関東地方 | イタドリの味噌汁 | イタドリ、味噌、だし、豆腐 |

| 中部地方 | イタドリの天ぷら | イタドリ、小麦粉、塩 |

| 関西地方 | イタドリの煮物 | イタドリ、鶏肉、醤油、酒 |

| 四国地方 | イタドリの漬物 | イタドリ、塩、酢、唐辛子 |

| 九州地方 | イタドリのサラダ | イタドリ、トマト、ドレッシング |

この表は、イタドリを使った代表的な郷土料理の一例です。地域によって様々な調理法がありますので、参考にしてください。

イタドリあく抜きと人気のレシピまとめ

生イタドリは、春の訪れを感じさせる食材として、多くの人々に親しまれており、高知県では、イタドリを使った料理が豊富で、地元の特産品として知られています。

しかし、イタドリにはシュウ酸が含まれているため、あく抜きが必要で、総括では、イタドリのあく抜きや下処理、さらに新芽の食べ方について詳しくまとめて解説します。

まず、イタドリのあく抜きについてですが、一般的には重曹を使用する方法が効果的です。

重曹を使うことで、シュウ酸を中和し、苦味を和らげることができます。

具体的には、イタドリを水で洗った後、重曹を加えた水にしばらく浸けると良いでしょう!その後、流水でしっかりと洗い流すことが重要です。

このプロセスを経ることで、イタドリはより美味しく、安全に食べることができます。

次に、イタドリの下処理についてです。

皮のはぎ方も重要なポイントで、皮を剥くことで食感が良くなりるので、皮を剥く際は、包丁を使って根元から丁寧に剥いていくと、無駄なく取り除くことができます。

下処理が完了したら、煮物や和え物に利用することができ、特に煮物は、イタドリの風味を引き立てる料理として人気があります。

また、新芽の食べ方も多様です。

春先に出る新芽は、柔らかくて美味しい部分です!新芽はサラダに加えたり、軽く茹でて和え物にすることで、その風味を楽しむことができます。

さらに、すかんぽやごんぱちと一緒に調理すると、味に深みが出て満足度が高まります。

人気のレシピとしては、イタドリの煮物や、新芽を使った和え物があり、煮物には、イタドリのほかに、鶏肉や豆腐を加えると栄養価も高まり、食べ応えのある一品になります。

また、新芽を使ったサラダには、オリーブオイルやレモン汁をかけると、さっぱりとした味わいが楽しめます。

このように、生イタドリはあく抜きや下処理を行うことで、様々な料理に活用できる食材です。

特に春の季節には、新芽が出るため、旬の味を楽しむ絶好のチャンスです!家族や友人と一緒に、イタドリを使った料理を楽しんでみてはいかがでしょうか?

ちょっと成長したイタドリでも、新芽や開いた直後の新芽なら、あく抜きせずに生や塩漬けでたべる事が出来ます。

イタドリの人気の食べ方やレシピは、油炒めや塩漬けが郷土料理としても有名です。

今回の様に、新芽ならシュウ酸が少ないので、下処理せず生で食べても平気ですし、天ぷらや素揚げにして食べてもイタドリの新芽は癖が少なく美味しい山菜です。

イタドリの酸っぱさの原因は、主にシュウ酸とタンニンですので、これは重曹や灰汁、またはコメの研ぎ汁で下処理する事であく抜きする事が可能です。

また、茎の新芽を食べる時の下処理としては、皮をむかないとそのままではゆでても食べる事が出来ませんので、しっかりと皮をむいて食べる事が出来ます。

イタドリに含まれるシュウ酸は、カルシウムと結合して尿路結石の原因となる事があるので、腎臓疾患のある方は医師の判断の元、判断してください。

また、イタドリの効能は古くから止血や痛み止めとして使用されていた歴史があり、昔の人は洗って揉んだイタドリを傷口に塗り込んで痛み止めとして使用したそうです。

イタドリの他の効能としては、脂肪の蓄えを抑えるレスベラトロールがあり、高カロリーの食事をした後にお茶として飲むことで、脂肪の蓄積を予防する効果が期待できるそうです。

ポリフェノールの含有率も高く、細胞の酸化を抑えて老化防止効果が期待できると言われています。

参考

コメント