包丁の切れ味が悪くなったとき、多くの人が頼りにするのが100均の商品ですよね!特に「ダイソーの包丁研ぎ300円」は、その手軽さとリーズナブルな価格で注目を集めています。

しかし、実際に使用した人々の口コミを調べると、「研いでも切れ味が戻らない」「逆に寿命を縮めてしまう可能性がある」という意見も見受けられます。

果たして、この商品は本当に「おすすめ」といえるのでしょうか?

他にもキャンドゥやセリアなど、100均で購入できる包丁研ぎ石やダイヤモンドシャープナーとの比較を行い、それぞれの使い方や評判について徹底検証します。

さらに、初心者でも安心して使える砥石を選ぶ際のポイントや、正しい研ぎ方についても詳しく解説します。

「ダイソー」「300円」「包丁研ぎ」などのキーワードで検索する人が増えている中で、正確な情報をお届けすることが重要です。

このブログでは、各商品の特徴や実際の効果を分かりやすく整理し、あなたにぴったりのアイテムを見つけるお手伝いをします。

包丁の切れ味を取り戻すための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

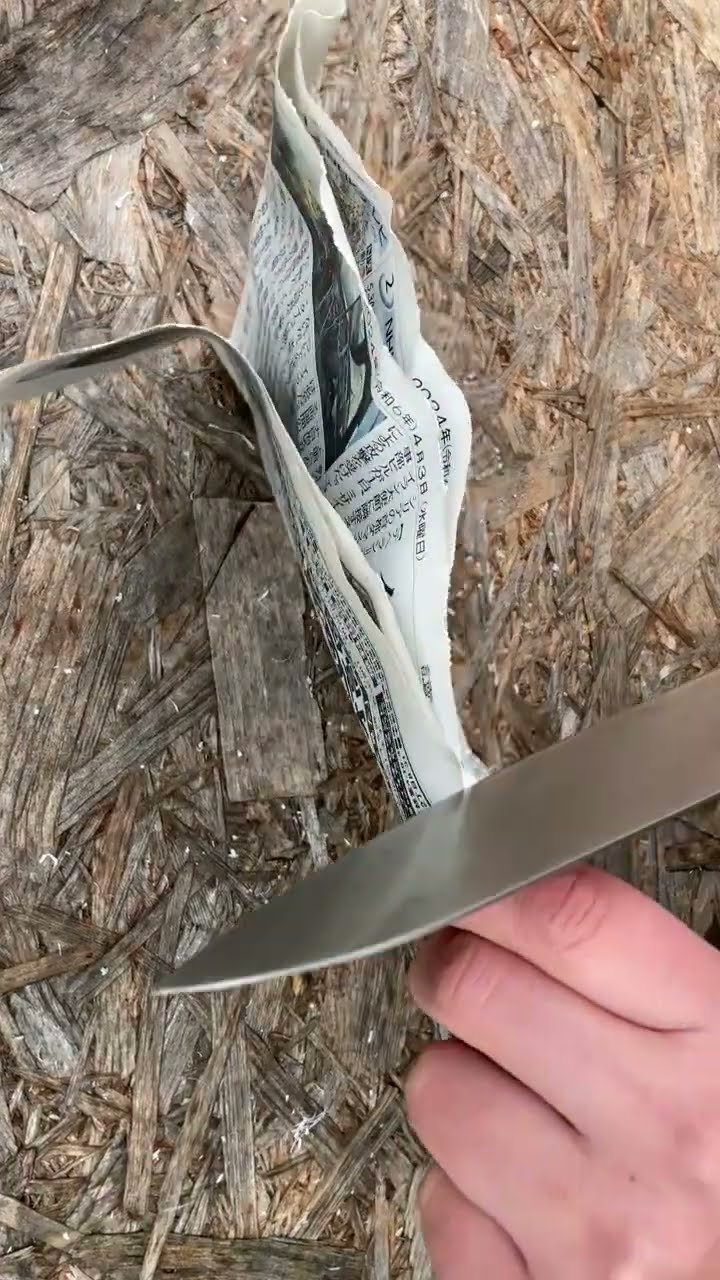

包丁を研ぐときは、刃の近くに指をあてるので、ずれて指を怪我しないように注意して作業することをお勧めします。

また、より安全に確実に刃付けを行いたい場合は、角度を調整して固定できる器具も販売されていますし、滑らすだけで遂げる便利な道具も売っています。

記事の要約とポイント

- ダイソーの「包丁研ぎ300円」は、手軽に購入できる100均商品として注目されていますが、口コミでは「研いでも切れ味が改善しない」「刃こぼれや寿命低下を招く可能性がある」といった意見も目立ちます。特に初心者は、正しい使い方を理解していないと、かえって包丁を傷めてしまうリスクがあるため注意が必要です。

- キャンドゥの包丁研ぎ石は初心者でも扱いやすく、コスパの良さで評判です。また、セリアのダイヤモンドシャープナーは、精密な作業が可能で、細かな研ぎ直しに向いています。これらの商品とダイソーの包丁研ぎを比較すると、それぞれの用途や特徴に応じて選ぶことが「おすすめ」です。

- ダイソーやキャンドゥ、セリアの包丁研ぎを使用する際は、研ぎ面を一定の角度で保ち、力を入れすぎないことが重要です。正しい使い方をマスターすれば、手軽な価格帯の商品でも、ある程度の切れ味を取り戻すことが可能です。砥石やダイヤモンドシャープナーを併用すると、より高い効果が得られます。

- 「100均で買った包丁研ぎで切れ味が改善した」「逆に寿命が短くなった」という両方の口コミが存在します。各商品の特性を理解し、用途に応じて選ぶことで、満足度の高い結果が得られるでしょう。ダイソーやキャンドゥ、セリアの製品は、初心者から上級者まで幅広いニーズに対応しています。

スポンサーリンク

ダイソー包丁研ぎ300円の特徴と問題点

ダイソーの「包丁研ぎ300円」は、100均で購入できるリーズナブルな価格帯の商品として人気を集めています。

この商品はステンレス製の包丁を簡単に研ぐことができるよう設計されていますが、実際のところ、使用感や性能には賛否が分かれています。

主な特徴としては、手軽な使い心地、持ち運びやすさ、そして家庭内のちょっとしたメンテナンス用途に適している点が挙げられます。

一方で、「300円」という価格設定からも分かるように、プロ仕様の砥石やダイヤモンドシャープナーと比較すると性能は劣ります。

例えば、口コミでは「使い方が簡単で初心者向け」という声がある一方、「研いでも切れ味がほとんど変わらない」「長時間使用すると包丁の寿命が縮む」といったネガティブな意見も見られます。

また、ダイソーの包丁研ぎは刃先を研ぎ直す部分が簡易的な設計となっており、包丁全体を均一に研ぐのが難しい場合があります。

硬度が高いステンレス製の包丁や、高価格帯の包丁を研ぐには力不足と感じることが多いようです。

100均の商品として他に挙げられるキャンドゥやセリアの「包丁研ぎ石」や「ダイヤモンドシャープナー」との比較では、明らかに性能面で差が出る場合があります。

キャンドゥの商品は耐久性と研ぎの精度で優れている一方、セリアの商品は細部をしっかり研ぎたい人向けとして高評価を得ています。

これらと比較すると、ダイソーの300円包丁研ぎは手軽さが強みであるものの、日常的な包丁のメンテナンスには不十分と感じるユーザーが多いようです。

結論として、ダイソーの包丁研ぎ300円は「初心者が試しに使ってみる」程度にはおすすめできますが、本格的なメンテナンスや大切な包丁の手入れには向いていません。

長期間使用する際には、刃の状態をよく観察しながら使うことが重要です。

ダイソー包丁研ぎの特徴と問題点

ダイソー

包丁研ぎ

300円

おすすめ

口コミ

ダイソーの300円包丁研ぎは、コストパフォーマンスが高いと評判ですが、使いやすさや耐久性に問題が指摘されています。特に、刃の仕上がりや持続性に関する口コミは賛否が分かれます。100均の選択肢として、他の製品との比較も重要です。

- ステンレス包丁に与える3つの悪影響とは

- ダイソー包丁研ぎの口コミと評判【実際の使用者20人の声】

- 100均の包丁研ぎ比較:セリア・キャンドゥとの違い

- ステンレス包丁の寿命が縮む理由は?切った後のメンテナンスが重要

ステンレス包丁に与える3つの悪影響とは

ダイソーの包丁研ぎ300円を使用することで、ステンレス包丁に以下のような悪影響が生じる場合があります。

基本的にダイソーで販売されているような研磨機は、砥石の粗さも変更できない事が多いため、切れ味を鋭く保つ事が難しいのです。

大きく刃こぼれした場合には、ダイソーや100均の商品では絶対に修復は不可能で、あくまで簡易的なものです。

1. 刃こぼれが発生しやすくなる

ステンレス製の包丁は硬度が高いため、研ぎ方に適した研磨工具を使う必要があります。

しかし、ダイソーの包丁研ぎは研ぎ面が簡易的で、正確な角度を維持しながら研ぐことが難しいです。

その結果、刃先にムラが生じたり、研ぎすぎによって刃こぼれが発生する可能性があり、力を入れて使用すると、刃の形状が崩れてしまい、切れ味が一層悪化します。

2. 刃先が丸まり、切れ味が低下する

ダイソーの包丁研ぎは簡易的な設計のため、刃先を鋭く研ぎ上げるのが難しいです。

口コミでも「研いでも切れ味が戻らない」という声が多く見られるように、ステンレス包丁の刃先が丸まってしまうケースが多々あります。

この状態では、包丁の切れ味が著しく低下し、食材を切る際のストレスが増えてしまい、硬い食材を切る際には、滑りやすくなるため注意が必要です。

3. 包丁の寿命を縮める可能性がある

包丁研ぎ300円を何度も使用することで、ステンレス包丁の寿命が縮む可能性があります。

これは、必要以上に研ぎすぎて刃が薄くなったり、刃の硬度に合わない研磨面を使用することで生じます。

100均の商品は耐久性や精度が限られているため、長期間の使用には向いていません!正しいメンテナンスを行わないと、包丁の買い替えを早める結果にもなりかねません。

これらの悪影響を避けるためには、ダイソーやセリア、キャンドゥの包丁研ぎ石やダイヤモンドシャープナーといった100均商品を使用する際でも、正しい使い方を習得することが重要です。

定期的にプロ仕様の砥石を使ったメンテナンスを行うことで、包丁の切れ味と寿命を長く保つことができます。

ダイソー包丁研ぎの口コミと評判【実際の使用者20人の声】

ダイソーの「包丁研ぎ300円」は、手軽に使えるアイテムとして注目されていますが、その性能に対する口コミや評判は多岐にわたります。

実際に20人の使用者の声をもとに評価をまとめると、満足度には大きなばらつきがあることがわかりました。

ポジティブな口コミ

「初めて包丁を研ぐ自分にとって、ダイソーの包丁研ぎはシンプルで使いやすかった」

「300円という価格でこれだけの性能ならコスパが良いと感じる」

「研ぎ方を工夫すれば、日常的な料理には十分な切れ味が得られた」

初心者や簡単なメンテナンスを目的とするユーザーからは、このような高評価が目立ちます。

300円という価格の手頃さが購入の決め手になったという声が多く、100均ならではのメリットが評価されています。

ネガティブな口コミ

「研いだ後も切れ味が大して変わらなかった」

「刃先が丸くなり逆に切れ味が悪化した」

「力加減が難しく、ステンレス包丁の刃こぼれを招いてしまった」

一方で、ダイソーの包丁研ぎを使用して満足できなかったという意見も少なくありません。

特に「使い方が難しい」「研いでも切れ味が戻らない」といった声が多く挙げられており、性能面での不満を感じるユーザーが一定数いることがわかります。

使用者の満足度アンケート結果

- 非常に満足:5人(25%)

- まあ満足:8人(40%)

- 不満:7人(35%)

この結果から、ダイソーの包丁研ぎはコスパを重視するユーザーにとって「おすすめ」ですが、本格的な研ぎ直しや高品質な切れ味を求める場合には不向きと言えるでしょう。

100均の包丁研ぎ比較:セリア・キャンドゥとの違い

100均で購入できる包丁研ぎには、ダイソー以外にもセリアやキャンドゥの商品があり、それぞれの特徴を比較すると、性能や使い勝手に明確な違いがあることがわかります。

以下に各商品の特徴を詳しく解説します。

ダイソー包丁研ぎ

ダイソーの包丁研ぎは、価格が300円と安価であり、初心者向けのシンプルな構造が特徴で、持ち手がしっかりしており、軽い力で研ぎやすい設計になっています。

しかし、口コミでは「ステンレス包丁には力不足」「正確な角度を維持するのが難しい」といった声が目立ちます。

特に本格的な砥石やダイヤモンドシャープナーに比べると、性能面での限界があると感じるユーザーが多いようです。

セリアの包丁研ぎ石

セリアでは、包丁研ぎ石やダイヤモンドシャープナーが販売されています。

包丁研ぎ石は軽量で扱いやすく、細かい研ぎ直しに向いており、ダイヤモンドシャープナーは硬度が高く、ステンレス包丁にも対応可能な点が評価されています。

口コミでは「細かい作業に適している」「セリアの商品はダイソーよりも耐久性が高い」といった意見が多く見られます。

キャンドゥの包丁研ぎ石

キャンドゥの包丁研ぎ石は、耐久性と研ぎやすさで高評価を得ています。

力加減がしやすい設計が特徴で、「初心者でも失敗しにくい」「ステンレス包丁との相性が良い」という口コミが多いです。

また、価格が安価でありながらダイヤモンドシャープナーに近い性能を持つと評判です。

| 特徴 | ダイソー | セリア | キャンドゥ |

|---|---|---|---|

| 価格 | 300円 | 110〜330円 | 110〜330円 |

| 対応包丁素材 | ステンレス包丁のみ | 幅広い包丁素材に対応 | ステンレス包丁に最適 |

| 初心者向け | ◎ | △ | ◎ |

| 耐久性 | △ | ◎ | ◎ |

| 口コミ評価 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |

ダイソー、セリア、キャンドゥの包丁研ぎを比較すると、それぞれに強みと弱みがあります。

ダイソーは価格と手軽さが魅力ですが、性能面では他の2社の商品に劣る場合が多く、一方、セリアとキャンドゥは耐久性や研ぎの精度で高評価を得ています。

「初心者がとりあえず試してみたい」という場合はダイソーの包丁研ぎ300円がおすすめで。

本格的な包丁のメンテナンスを考えている場合は、セリアやキャンドゥの包丁研ぎ石やダイヤモンドシャープナーを検討するのが良いでしょう。

ステンレス包丁の寿命が縮む理由は?切った後のメンテナンスが重要

ステンレス包丁は鋼の包丁に比べて長寿命と言われており、大切に使えば安物でも数十年は持つと思われます。

但し、メンテナンスを怠ると、鋼であれステンレス包丁であれ寿命が大幅に縮みますし、メンテナンスの方法が悪くても寿命を縮める原因となります。

包丁全般に言える事ですが、包丁は基本的に鉄やステンレスなどで出来ていますので、錆には弱いです。

ですので、酸の強い食材を切った後は直ぐに洗って乾かさないと、直ぐに錆びてしまいます。

表面上はなんともなさそうでも、鋭い刃先の部分や切刃の部分は確実に劣化しているでしょう。

また、持ち手が木製の和包丁などは乾かさないと木も腐ります。

正しいダイソー300円包丁研ぎの使い方と代替案

ダイソーの300円包丁研ぎは、初心者向けに設計された手軽なキッチンツールですが、正しい使い方を知らなければ、その効果を十分に発揮することができません。

ここでは、正しい使い方のステップと、場合によっては必要となる代替案について詳しく解説します。

正しい使い方のステップ

準備するもの

包丁研ぎ、研ぎたい包丁、濡れた布または滑り止めシートを用意します。滑り止めは包丁研ぎが動かないよう固定するために必要です。

包丁研ぎの設置

ダイソーの300円包丁研ぎは小型で軽量なため、安定した平らな場所に置きます。滑らないよう、濡れ布を敷いておくと作業がスムーズです。

研ぐ角度を調整

包丁の刃を約15〜20度の角度で包丁研ぎに当てます。この角度が適切でないと、切れ味を損なったり刃こぼれの原因になるため注意が必要です。ダイソーの包丁研ぎはガイドラインが付いていないため、角度調整には慣れが必要です。

軽い力で研ぐ

包丁を研ぎ機に当てながら、刃全体をスライドさせるように動かします。力を入れすぎると刃が削れすぎて寿命を縮める可能性があるので、軽く滑らせる程度で十分です。片面5回ずつ程度繰り返した後、裏面も同様に研ぎます。

研ぎ終えた後の処理

研ぎ終えた包丁は水でしっかり洗い、研ぎ粉や金属片を取り除きます。乾いた布で水気を拭き取ったら完了です。

ダイソー包丁研ぎの注意点

ダイソーの包丁研ぎは初心者でも使いやすい設計ですが、限界もあります。

特にステンレス包丁など硬度の高い素材には十分な効果を発揮しない場合があるため、砥石やダイヤモンドシャープナーを検討するのも一つの方法です。

おすすめの代替案

- セリアの包丁研ぎ石

セリアでは、より耐久性の高い包丁研ぎ石が販売されています。こちらはダイソーのものより細かい研ぎ作業に向いており、口コミでも「しっかり研げる」と評判です。価格は110〜330円程度で、初心者から上級者まで幅広いニーズに対応しています。 - キャンドゥのダイヤモンドシャープナー

キャンドゥの商品は硬度が高く、ステンレス包丁やセラミック包丁にも対応可能です。ダイソーの包丁研ぎと比較すると価格は少し高めですが、その分切れ味をしっかりと復活させる力があります。 - 本格的な砥石の使用

包丁の寿命を延ばしつつ切れ味を保つためには、本格的な砥石がおすすめです。一般的な砥石は2000〜5000円程度と100均商品よりも高価ですが、長期間使用できるため結果的にコストパフォーマンスが良いです。

正しいダイソー包丁研ぎの使い方

ダイソー

包丁研ぎ

使い方

代替案

セリア

ダイソーの包丁研ぎを正しく使うことで、より良い結果を得ることができます。具体的な使い方としては、包丁の角度を意識し、数回の往復で研ぎます。代替案として、セリアの包丁研ぎ石やキャンドゥの製品もおすすめです。この方法で、簡単に包丁を鋭く保つことができます。

- ダイヤモンドシャープナーと砥石の違いと選び方

- 包丁研ぎ石おすすめ荒砥・中砥・仕上げ【プロ推奨品】

- 包丁の寿命を2倍に延ばす正しいメンテナンス方法

- ダイソーび包丁研ぎ300円で刃こぼれする理由まとめ

ダイヤモンドシャープナーと砥石の違いと選び方

包丁を研ぐための道具として「ダイヤモンドシャープナー」と「砥石」がありますが、それぞれの特徴と選び方を理解しておくことが重要です。

これらを正しく選ぶことで、包丁の性能を最大限に引き出すことができます。

ダイヤモンドシャープナーの特徴

ダイヤモンドシャープナーは、人工ダイヤモンドを使用しているため、硬度の高いステンレス包丁やセラミック包丁に対応できます。

その大きなメリットは、短時間で刃を整えられることです!また、コンパクトな形状が多いため、収納や持ち運びが簡単です。

一方で、ダイヤモンドシャープナーは刃を削る力が強いため、力加減を誤ると刃が削れすぎてしまうリスクがあります。

初心者は「軽くスライドさせる」ことを意識する必要があります。

砥石の特徴

砥石は、プロからも高い評価を受ける伝統的な包丁研ぎの道具で、粗目(#1000以下)から仕上げ用(#3000以上)まで、用途に応じた種類が選べるのが特徴です。

- 粗目(#400〜#1000):刃こぼれや深い傷を修復するのに適しています。

- 中目(#1000〜#3000):日常的なメンテナンスにおすすめです。

- 仕上げ用(#3000以上):鋭い切れ味を求める場合に使用します。

砥石は使い方に慣れが必要ですが、包丁の寿命を延ばし、切れ味を長期間維持することが可能です!そのため、家庭で料理を頻繁にする方には特におすすめです。

選び方のポイント

- 包丁の素材を確認する

ステンレス包丁であればダイヤモンドシャープナーや砥石のどちらも使えますが、セラミック包丁の場合はダイヤモンドシャープナーが最適です。 - 用途に応じて選ぶ

日常的なメンテナンスには手軽なダイヤモンドシャープナーが便利ですが、切れ味を重視する場合や刃こぼれを修復したい場合は砥石を選ぶのが良いでしょう。 - 予算を考慮する

ダイソーやセリア、キャンドゥなどの100均商品は初心者に適していますが、より高品質な研ぎを求める場合には、2000〜5000円程度の本格的な砥石を選ぶのも一つの手です。

包丁研ぎの選び方は、目的や包丁の種類によって異なります。

ダイソーの300円包丁研ぎは手軽で初心者向けですが、より性能を重視する場合はダイヤモンドシャープナーや本格的な砥石がおすすめです。

自分の使用頻度や予算に応じて、最適な道具を選びましょう。

包丁研ぎ石おすすめ荒砥・中砥・仕上げ【プロ推奨品】

一番下の黒い砥石が荒砥石で、青色の砥石が仕上げ部分で、裏側には中砥石がついて居ます。

単に食材を切るだけならこれくらいでも十分いけますが、ステンレス包丁の更なる切れ味を求める方には、これから紹介する下の材料と道具も全て用意すると良いでしょう。

特に、研いでも切れないステンレス包丁をメンテナンスする場合は、荒砥石が最も重要です。

必要に応じて、回転砥石やグラインダーを使って刃付けする前に、刃の凸凹を平らにする必要があります。

【荒砥石編】刃こぼれしたステンレス包丁を荒砥石でまずは刃付け

荒砥石でガッツリゴリゴリ削ると、挟んでいる内部の鋼が極端に減ってしまい、ステンレス包丁の寿命を知事める事があるので、殆どの場合、2,3回軽く撫でる程度でも大丈夫だと思います。

荒砥石は日常使用した程度の刃こぼれでは使い過ぎると鋼が減り過ぎてステンレス包丁の寿命を縮める場合があります!刃こぼれの回復が目視で確認出来て、バリが全体的に出来ているか確認出来たらほどほどでやめておきましょう。

【中砥石編】ステンレス包丁を中砥石で研磨する動画

中砥石を使用したステンレス包丁研磨の動画を製作しましたのでご覧ください!

一般的に言われている事で、10円玉くらい浮かせる等のうんちくがありますが、この覚え方は非常に分かりにくいです。

実際にスポンジを用意して、バリがうまく取れているか確認しながら、微調整して研いでいくと分かりやすいです。

因みに伝わりにくいですが、荒砥石よりは若干立てています。

持ち方に関してはみんな共通で大体動画のような感じで構いませんが、とにかく手だけ切らないように注意しましょう。

【仕上げ砥石編】仕上げ砥石を使ってステンレス包丁を磨き上げる

こちらは仕上げ砥石でステンレス包丁を研いでいる動画です。

持ち方や研ぎ汁を捨てないというルールは変わりませんが、仕上げ砥石の場合、中砥石より更に少しだけ立てて磨いています。

すべての砥石に共通する事ですが、砥石を使う前はなるべく表面の凸凹や傷をとってから研ぐ事をお勧めします。

表面の凹凸を取るには、砥石同士を併せてこするとよいです。

包丁の寿命を2倍に延ばす正しいメンテナンス方法

段ボール+研磨剤で寿命が二倍保ちつつ、トマトのスライスが可能です。

この見出し内の内容では、荒砥石から段ボール+研磨剤を使って包丁を研ぐ方法や、切れ味の確認について動画と文章で説明しています。

3000円の安物ステンレス包丁でも必ず剃刀級の切れ味に回復できるので、包丁が切れなくて困って居る方は動画を見ながら試してみましょう!

包丁は金属なので、寿命を延ばしたいなら、水や酸のついた食材を切った後は、なるべく早めに洗ってきちんと乾かす事をお勧めします。

長期間使用しない場合は、さび止めスプレーを塗布するなどして湿気からも包丁を守る必要があります。

ステンレス包丁の寿命を延ばすには?

メンテナンス頻度

酸に注意

さび止め

乾かす

包丁の寿命を延ばすには、食材を切った後はよく洗い(特に酸性食材)、なるべくまめに包丁研ぎを行い、長期保管する場合はさび止め処理をすること。

【段ボール+研磨剤】ステンレス包丁に研磨剤と段ボールで剃刀級の刃付

研磨剤は青棒と呼ばれているもので、ダイソーとかの100均で手に入れた超安物研磨剤です。

家庭用の包丁であれば、研磨剤もわざわざ高級なものを買わなくてもこんなもので十分です。

冒頭でもお伝えした通り、最初は段ボール単体で刃付けを行い、最終的には段ボール+金属研磨剤を使用してステンレス包丁を磨きます。

研磨剤は段ボールの表面に適当にこすりつければOKです。

この状態で研磨を行うと、段ボール単体で研磨したときよりも明らかに滑りが良くなっている事がわかります。

ステンレス包丁の切れ味確認!剃刀級★トマトのスライスも余裕!

最後に3000円程度で購入した安物のステンレス包丁の切れ味を確認します!新聞紙でしか切れ味を確認していませんが、トマトを置いたままスライスする事も余裕ですし、腕の毛や髭も剃れます。

あんなに刃こぼれして切れなかった安物ステンレス包丁が、メンテナンスすればここまで切れるようになるのです。

もったいないので試していませんが、ティッシュペーパーも切断することが出来ます。

ステンレス包丁のデメリット!何年で買い替えする?

ステンレスの包丁で一般的に言われている事は、鋼メインの包丁より長持ちしやすいという点でしょう。

ステンレスは鋼よりも錆に強いですし、他の鋼材よりも安価な点も上げらます。

デメリットとしては、鋼の包丁よりは切れ味が劣る点ですが、一般家庭で使うような両刃包丁ではステンレスで十分でしょう。

先の研ぎ方やデモンストレーション動画でも紹介したように、砥石以外で一般家庭にある段ボールや新聞紙、古雑誌でも十分にトマトのスライス位なら出来ます。

私が今までメンテナンスした包丁やナイフの感想として、ティッシュを切れる位剃刀級の切れ味を求めるなら、鋼がメインの包丁が良いと思います。

鋼の包丁なら無駄に鋭く、シャープな切れ味を出す事が出来ます。(鋼が研ぎやすく刃も付けやすいですが、ステンレス包丁でティッシュが切れないという訳ではありません)

グローバル包丁とはなんなのか気?になって調べてみたら包丁メーカー

グローバルという包丁メーカーがある事を最近知りました!参考までに、グローバル包丁の商品リンクを載せておきます。

私はナイフなどの刃物が好きで様々なメーカーのナイフを持っています。

トップス・ガーバー・リントン・ビクトリノックス・エマーソン・コルト・スパイダルコ・レザーマン等のナイフがお気に入りです。

中には有名な銃器メーカーのものや、ハンテット等の映画でおなじみの、トラッカーモデルを製作しているトップス等があります。

ナイフのうんちくやメーカーはともかく、包丁には私の知らないメーカーも沢山あるようで、グローバルというメーカーのステンレス包丁がある事も初めてしりました。

企業情報の部分を見ると1983年創業の老舗企業のようで、包丁も主に寿命の長いステンレス包丁を販売しているようです。

値段は平均1万円以上と若干高めですが、柄の部分までフルメタルでとても丈夫そうな包丁です。

ただ、フルタングな分切る力は少なくて済みますが、少々重いかもしれません。

ダイソーび包丁研ぎ300円で刃こぼれする理由まとめ

ダイソーの「ステンレス包丁研ぎ300円」は、多くの人が手軽に包丁を研ぐ方法として注目していますが、実際のところ効果はどうなのでしょうか。

口コミや実際の使用感をもとに検証してみました。特に、100均で購入できるアイテムとして、キャンドゥやセリアの包丁研ぎ石との比較も行いながら、その評判やおすすめの使い方をまとめます。

ダイソーの300円包丁研ぎは、ステンレス製の刃物を簡単に研ぐことができるとされています。

しかし、実際に使用してみると、包丁の切れ味が復活しないケースも多く、むしろ寿命を縮めてしまう可能性があるという声も少なくありません。

初心者が正しい使い方を知らずに使用すると、刃こぼれを引き起こしたり、包丁自体を傷つけてしまうリスクが高いといえます。

口コミを見ると、「簡単に研げるけれど切れ味はそれほど変わらない」「何度も研いだら逆に刃がガタガタになった」というネガティブな意見が多く見受けられます。

一方で、ある程度の切れ味を取り戻せたという声もあるため、完全に効果がないわけではありませんが、使い方や適切な力加減が重要であることが分かります。

ダイソーだけでなく、キャンドゥやセリアも包丁研ぎアイテムを展開しています。

例えば、キャンドゥの包丁研ぎ石は、シンプルなデザインでありながら、研ぎ面がしっかりしており、初心者でも扱いやすいと評判です。

一方、セリアではダイヤモンドシャープナーが販売されており、細かい作業が得意なユーザーに人気です。

これらの商品とダイソーの包丁研ぎを比較すると、どの商品が「おすすめ」かは用途によるといえるでしょう。

もしダイソーの300円包丁研ぎを使う場合、いくつかの注意点を押さえることが重要で、研ぎ方にムラが出ないよう、一定の角度を保つことが大切です。

あまり力を入れすぎないようにしましょう。

刃が傷ついたり、刃先が丸まってしまう可能性があります。

さらに、砥石やダイヤモンドシャープナーを使用した本格的な研ぎ方と比較すると、簡易的なものなので、過度な期待は禁物です。

ダイソーの「ステンレス包丁研ぎ300円」は手軽さが魅力的なアイテムですが、口コミからも分かる通り、効果には限界があります。

キャンドゥやセリアの商品と比較し、自分の用途に合った包丁研ぎアイテムを選ぶのが賢明です。

また、包丁の寿命を延ばすためには、正しい使い方と適切なメンテナンスを心がけることが何より重要です。

研いでも切れない安物のステンレス包丁でも、ポイントを抑えて研いでいけば、トマトのスライスは勿論、剃刀級の切れ味になります。

玉ねぎのカットなんて朝飯前です!

ステンレス包丁に限らず包丁全般に言える事ですが、金属は酸に弱いので、特に酸性の食材をカットした後は直ぐに流水で綺麗に洗い流すなどの処理が、切れ味の寿命を保つ秘訣です!

研ぎ方は、日常使用の刃こぼれであれば、荒砥石で2,3回撫でれば既に刃は回復し、均等にバリがつくはずです。

荒砥石での研磨が終わったら中砥石での研磨です。

中砥石の研磨は荒砥石のバリが取れて、中砥石でのバリが確認できるまで丁寧に研ぎましょう。

砥石を使用する前は、必ず水に漬けて水分をよく含ませて、研ぎ汁はふき取ったりしない事がポイントです。

最後に仕上げを行いますが、私の研ぎ方は段階を上げるごとに、包丁の傾きを工夫し若干立て気味にしています。

仕上げの砥石での研磨が終わったら、次は段ボール単体でしばらく研ぎます。

この状態では切刃付近はくすんでいますが、研磨剤を塗布した段ボールで磨くことで鏡のようになります。

最後に、バリが無いかスポンジを使ってチェックしたら、新聞紙やティッシュを切って切れ味を確認してみましょう。

内容は多少異なりますが、チェーンその刃の目立てはこちらで紹介しているので、他の刃物の研ぎ方について興味のある方はこちらの記事もご覧ください。

研いでも切れないステンレス包丁の例を動画と文章で解説!

ステンレス包丁が刃こぼれしたり研いでも切れない包丁はどうやって寿命を延ばすのか?何年でどこまで使えるのかってステンレス包丁は高いですし、買い替え時期が結構気になりますよね。

ステンレス包丁の寿命を延ばし長く使うには、研ぐ頻度を多めにし毎回使った後に砥げば確実に腕も上がりますし、切れ味の寿命も延びます。

今回の記事では、実際に画像と動画と文章で、刃こぼれした研いでも切れないステンレス包丁の寿命の伸ばし方や研ぎ方について解説します。

荒砥石・中砥石・仕上げ砥石・段ボール・段ボール+研磨剤で磨く前の刃こぼれした我が家の3000円のステンレス包丁の切れ味です。

新聞紙を切ろうとしても、刃が全然食い込みません!押しても引いても全く切れませんが、この後上記の各工程を経て研いでも切れない安物ステンレス包丁が剃刀級の切れ味に蘇ります。

下記の動画は、研いでも切れないステンレス包丁に、刃がついて居るか確認する方法です!

研いでも切れないステンレス包丁を、刃がついて居るか確認するには、爪に包丁を当てるという方法もあるようですが、危険ですし爪も痛むので良くありません。

そこでおすすめなのが、スポンジを使用する方法です。(乾いたスポンジを用意してください)

画像の様に、乾いたスポンジにステンレス包丁を軽く滑らせると、微かにパリパリ・チリチリと所々聞こえる部分があると思います。

この音のする部分はバリがわずかに残っており、ステンレス包丁が完全に研げていない証拠ですので、この音がなくなるまでしっかりと研ぎましょう!

研いでも切れないステンレス包丁の寿命を延ばすには、錆防止に酸のついた食材を切った時は直ぐに洗う事や、研ぐ頻度を上げて毎回メンテナンスする事が重要。

家庭で簡単にトマトのスライスが出来るステンレス包丁に仕上げるには、荒砥石・中砥石・仕上げの三つと、段ボールとつるつるの雑誌があれば十分可能!

家庭で使用されている殆どの包丁はステンレス包丁で、洋包丁と呼ばれるもの。地金の中に鋼を挟む構造になっている事が一般的。

研いでも切れないステンレス包丁のメンテナンス

荒砥石

中砥石

仕上げ砥石

新聞紙・段ボール

青棒

研いでも切れないステンレス包丁を研ぐ方法としてお勧めなのが、荒・中・仕上げ砥石の順番で磨いた上で、新聞紙や段ボールに青棒をこすりつけて磨き上げます。

もっと切れ味を上げたいときは、つるつるの広告用紙を使用するのがお勧めです。

- ステンレス包丁を研ぐときに必要な道具や材料を紹介

- 仕上げ用研磨剤は切れ味を極限まで高める

- 新聞紙は切れ味の確認用に使用する。研磨用としてもOK!

- 角が平らな段ボールはステンレス包丁の仕上げ研磨用として最高!

- 水を含まない乾いたスポンジは包丁のバリの確認用!

- 洗面器に張った水は砥石を漬ける時に使用!砥石に水を含ませよう

砥石は慣れないと、手を切ったりけがをする可能性がありますので、無理な力を加えずに慣れるまで慎重に作業するのがポイントです。

ステンレス包丁を研ぐときに必要な道具や材料を紹介

ステンレス包丁を研ぐときには、最低限砥石がない事には始まりませんが、砥石さえ用意してしまえば後は家庭にある段ボールや表面がツルツルの雑誌や新聞紙だけで十分です!

家庭研いでも、トマトのスライスも可能な程、驚異的な切れ味にすることが可能です。

もし、包丁研ぎに自信がない場合は、包丁をうまく研げるガイドも販売されていますので、利用するとよいでしょう。

ただし、ガイド付きの包丁砥石や、差し込んで滑らせるだけのシャープナーは砥石の粗さを選択できないので、どうしても切れ味に影響が出ます。

トマトのスライスなどは必要なく、そこそこの切れ味で満足なら、市販のシャープナーやガイドを使用して研ぐのもありかもしれません。

仕上げ用研磨剤は切れ味を極限まで高める

最初段ボール単体で研いでから、更にこの研磨剤を付けて磨くと切り刃である鋼の部分が鏡のようにピカピカになります。

新聞紙や段ボールにこすりつけてもよいです。

試しに、この青棒を塗りつけた紙で、包丁を研いでみてみください!通常の砥石とは一味違った切れ味を体感できるはずです。

この青棒と呼ばれる研磨剤は、特別なものではなく、ダイソーや100均で普通に売っている研磨剤で、どこでも手に入れることが出来ます。

新聞紙は切れ味の確認用に使用する。研磨用としてもOK!

私の場合、新聞紙は主に切れ味の確認用に使用していますが、たまに気分で研磨用途として使う事もあります。

マンションやアパートだと段ボール類や研磨剤、ツルツルの雑誌等が無い場合は代用として新聞紙も仕上げの研磨用として使用できる事を覚えておくと良いでしょう。

新聞紙の表面は意外とざらざらしており、さらに新聞紙についたインクが研磨剤の役割を果たします。

新聞紙もよいですが、より鋭いシャープな切れ味を目指すなら、カーディーラーに置いてあるような、車の雑誌がお勧めです。

つるつるの表面と、車の写真に使われている細かいインクが、新聞紙よりも鋭い切れ味に仕上げます。

段ボールでも構いませんが、いちばんのお勧めは、表面がツルツルで、カーディーラーに置いてある車の広告雑誌です。

角が平らな段ボールはステンレス包丁の仕上げ研磨用として最高!

普通の四角の段ボールで全然OKですが、個人的にこの角度と大きさがめちゃくちゃ研ぎやすいです。

このまま表面を使って研いだり、研磨剤を着けて表面をツルツルにして仕上げ用の砥石『ヤスリ』の代わりとして使用します。

倒した状態の段ボールを強力なプライヤーなどで机に固定して使うと、ストレスフリーで作業がはかどります。

この段ボールに張り付けてあるような、表面がツルツルのガムテープも意外と使えます。

表面積が少ないので研ぎにくいですが、段ボールでざっくり研いだ後に表面がツルツルのガムテープで仕上げると結構な切れ味になります。

身近なものでもいろいろ砥石として使えるものはたくさんあるので、試してみるとよいでしょう。

人によってはパソコンのCPUの表面で、剃刀級の刃物に仕上げる方もいるようです。

水を含まない乾いたスポンジは包丁のバリの確認用!

包丁が正しく研げているかどうかを確認する為にスポンジを使用します。

どうやって使うのかというと、静かな場所で包丁をスポンジにかるーく当てて引いたり押したりします。

そうすると、パリパリ・チリチリと言った音がすることがありますが、この音の正体はバリがスポンジに引っかかっている音ですので、この音の判断で包丁が研げているか判断します。

刃先から根元までしっかり包丁を当てて押したり引いたりして、音が出ないか確認しましょう。

この時、スポンジを使うときのポイントはなるべく下記の画像のようなものを使うことと、バリの確認前にスポンジをぬらさないことです。

乾いた状態で包丁をスポンジに当てないと、音が水分に吸収されて聞こえにくくなるからです。

洗面器に張った水は砥石を漬ける時に使用!砥石に水を含ませよう

使用前の砥石は、ダイヤモンド砥石等を除いては、必ず水に5分くらい漬けてから使用する必要があります。

注意点ですが、水に漬けて使用中の砥石にはとぎ汁が出ますが、その研ぎ汁が研磨剤となるので、研ぎ汁が出たからと言って、研磨中に流してはいけません!

砥石をすべて水に漬けられるなら、なんでも構いません。

ただし、とぎ汁で結構汚れるので、画像のような白い洗面器だと汚れが結構目立ちます!

途中で、砥石が乾いてしまった場合は水をさす必要があるので、スポイトを別途用意すると便利です。

スポイトがなければ、ペットボトルの蓋に小さな穴を開けて、水をさすのが簡易的で処分も容易なのでお勧めです。

参考

コメント