昆虫ゼリーを人間がたべてもうますぎる!という恐ろしい?変わったことを考える人が世の中には沢山います。(←オマエモなーw)

昆虫食が注目を集める現代、特に「昆虫ゼリー」はその中でも興味深い存在です!カブトムシ用のゼリーうますぎという噂を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

果たして、昆虫ゼリーは本当に人間が食べても美味しいのでしょうか?今回は、実際にダイソーで購入した昆虫ゼリーを試食し、その味や食感について詳しくレポートします。

昆虫ゼリーと人間用のゼリーには何が違うのか、気になる方も多いでしょう!昆虫ゼリーは昆虫の栄養を考えた成分で作られており、糖分やタンパク質が豊富です。

一方で、人間用のゼリーはデザートとして楽しむために設計されており、基本的な成分や目的が異なるため、食べる際の印象も大きく変わります。

さまざまな掲示板、特に「なんj」では、昆虫ゼリーに関する意見が飛び交っており、実際に食べてみた感想や、昆虫ゼリーをお菓子として楽しむ方法を紹介する声も。

果たして、昆虫ゼリーは本当に美味しいのか、そしてその味は人間のゼリーとどう違うのか、実際に口にした感想を交えてお伝えします。

昆虫ゼリーは、見た目も美しく、フルーツの香りが漂うものが多いですが、果たして、その味はどのようなものなのか?私たちの味覚にどれほど合うのか、興味は尽きません。

スポンサーリンク

記事の要約とポイント

- 実際にダイソーで購入したカブトムシ用のゼリーを食べてみると、その味は驚くほどフルーティーで甘さが際立ち、多くの人間が楽しめる味わいでした。

- 昆虫ゼリーは昆虫の栄養を考えた成分で作られており、糖分やタンパク質が豊富ですが、人間用のゼリーはデザートとして楽しむために設計されています。この違いが、食べる際の印象を大きく左右します。

- 昆虫ゼリーに関するスレッドが「なんj」で盛り上がっており、実際に食べた感想やおすすめの食べ方など、多くの情報が交換されています。これにより、昆虫食への関心が高まっています。

- 昆虫ゼリーは、見た目が美しく、栄養価も高いため、今後新しいお菓子としての地位を確立する可能性があります。人間が食べる上での楽しさや魅力を追求することが、今後の昆虫食ブームを支えるでしょう。

昆虫ゼリーは人間が食べてもおいしい?味の違いを徹底解説

昆虫ゼリーは人間がたべてもうますぎという噂が流れていますが、本当でしょうか?味はどうなのか、実際に家にある昆虫ゼリー『カブトムシゼリー』を実食レポートしてみました!

昆虫ゼリーの成分から、人間用との違いや、誤って子供が食べてしまっても大丈夫なのかを解説します。

現状、実食レポートをしてから一週間経ちますが、昆虫ゼリーを人間が一個くらい食べても、特に何の変化も起こりませんでした。

その為、お子さんが一つくらい誤って食べてたとしても、直ぐに重篤な体調不良が起こる事は考えられません。

では、早速昆虫ゼリーの味や体調の変化について、詳細に実食レポートします。

昆虫ゼリー(カブトムシゼリー)は、主にカブトムシやクワガタムシのために作られた栄養補助食品です。

その見た目やゼリーのような食感から、好奇心で人間が口にすることがありますが、実際に人間が食べた場合の味や食感にはどんな印象があるのでしょうか?

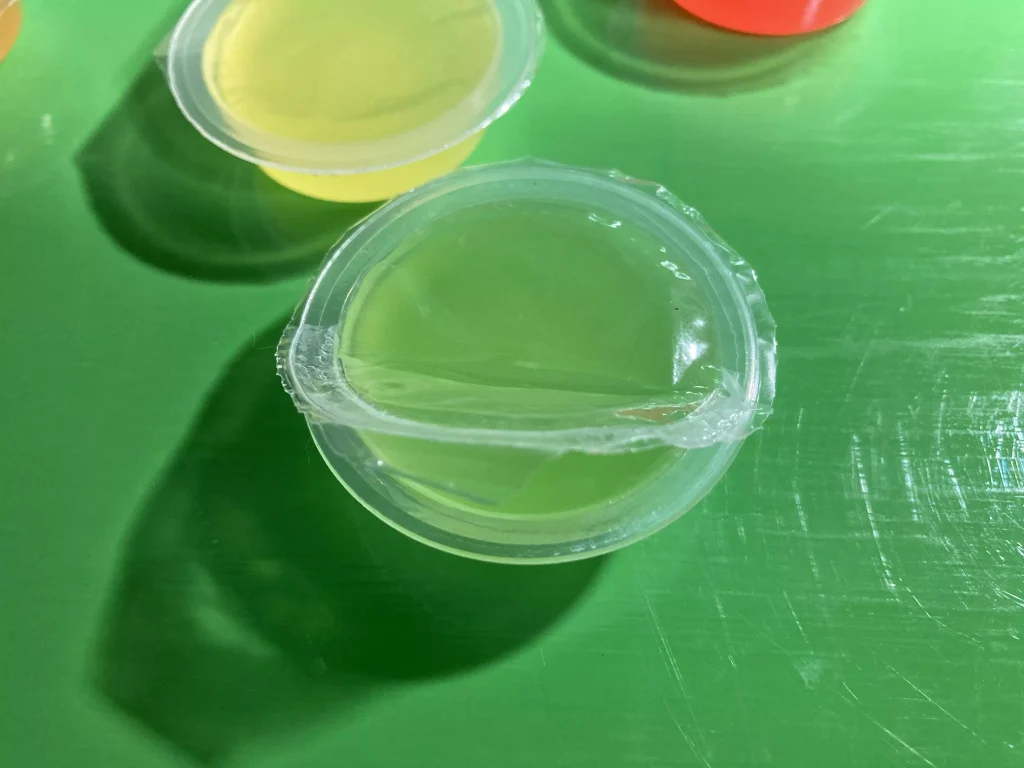

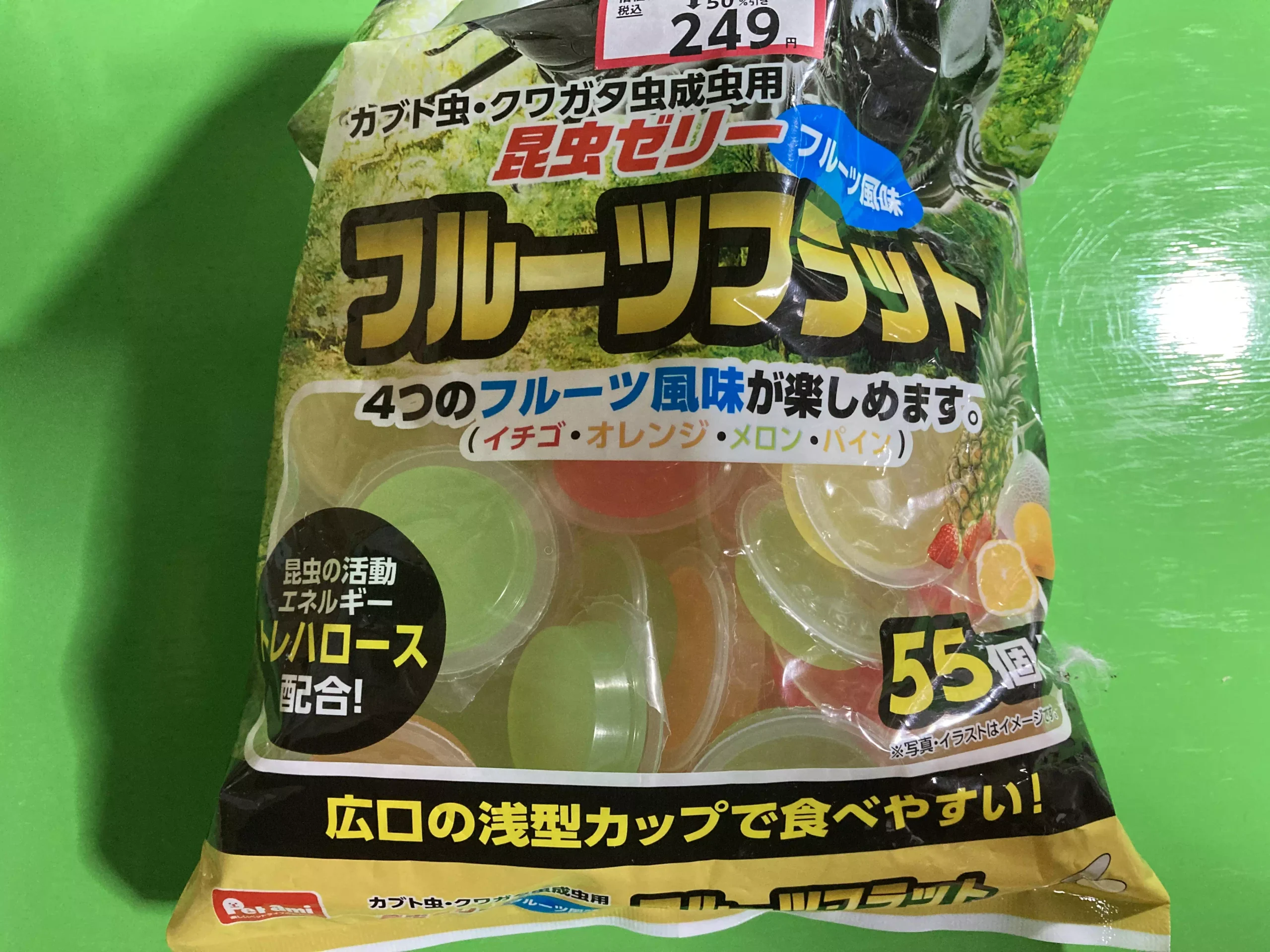

今回実食レポートに取り入れたフルーツ農園フラット!カルカン食品の昆虫ゼリーだ!

まず、昆虫ゼリーの味ですが、甘味はありますが、薄味の物が基本的に多く、昆虫の好む糖分を多く含んでいるためで、人間が食べると甘く感じられます。

フルーツの風味が付けられているものもあり、一見するとデザートのようですが、その甘さは人工的で、味わいとしてはやや単調です。

食感に関しては、口に入れた瞬間はプリンやゼリーのように感じますが、すぐに溶けるわけではなく、少し粘り気があります。

このため、口の中で溶けるまでに時間がかかり、やや不快に感じることもあるかもしれません。

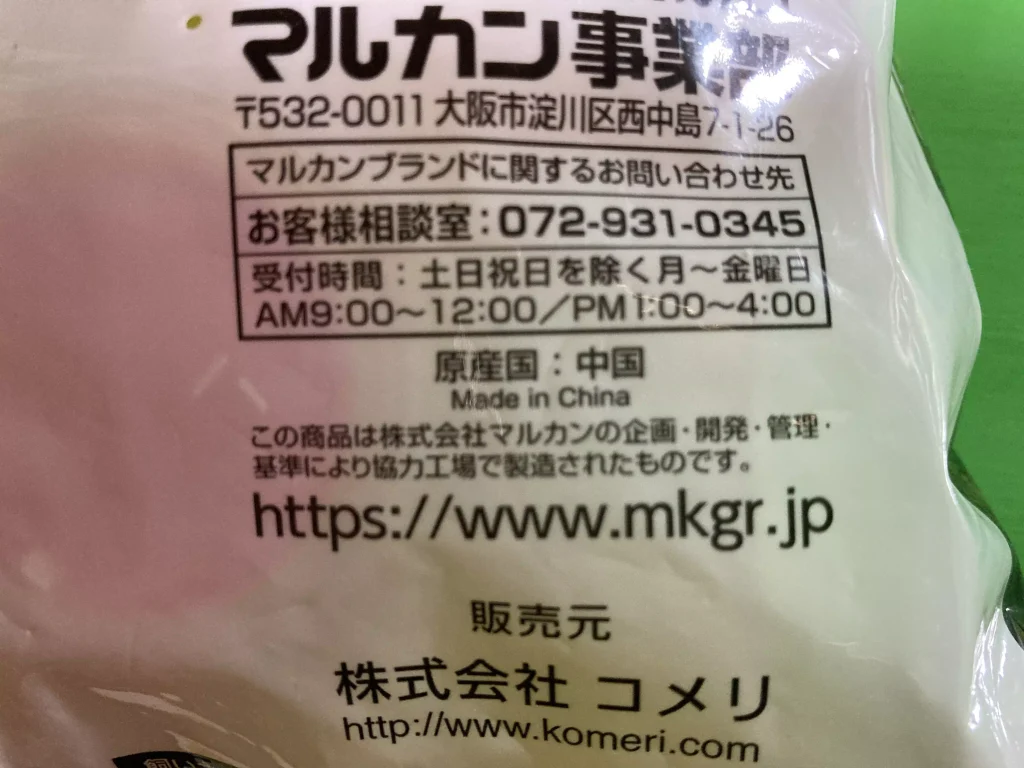

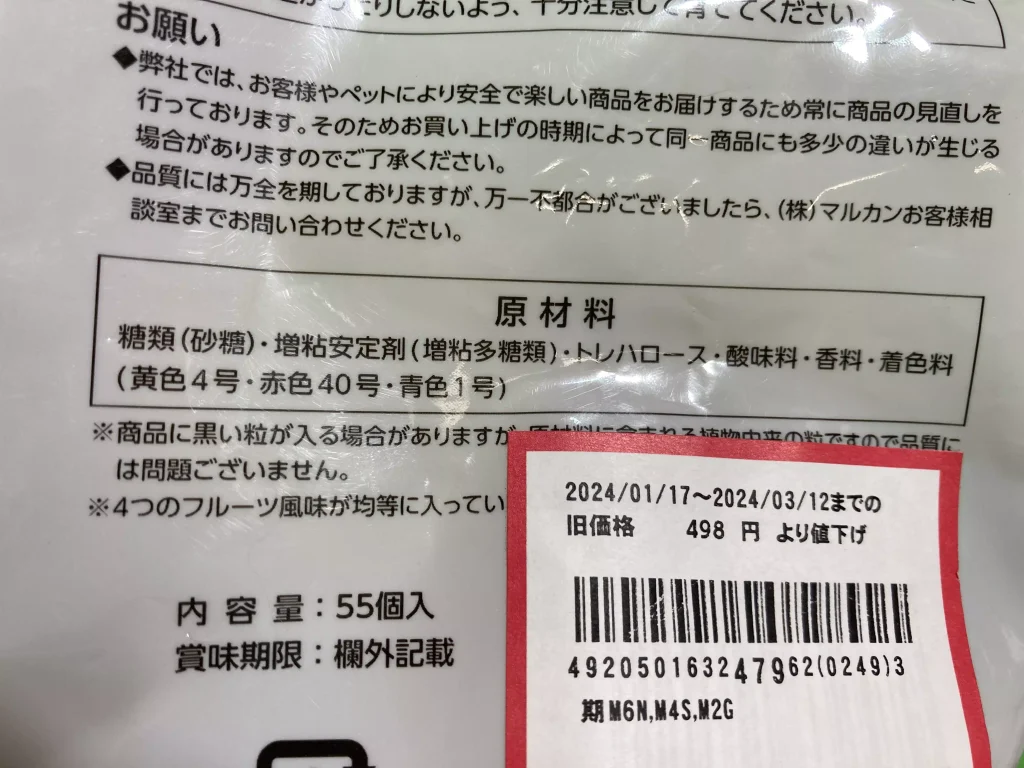

今回購入したものは、コメリで販売しているPetamiの昆虫ゼリーで、『Petami フルーツフラット昆虫ゼリー フルーツ風味 55個入』という商品名で発売されています。

夏が過ぎる間際や、前年の売れ残りがよく安価で販売されています。

本来の販売価格は548円ですが、今回購入したものは、前年度の売れ残りで249円で子乳する事が出来ました。

カブトムシ用のゼリーなので、そこまで品質や使用期限に拘る必要は無いと思います。

今回私が実食しているものは、完全に1週回った…人間用で言えば完全に賞味期限が切れているであろう昆虫ゼリーを実食したことになります。

昆虫ゼリーの味は、全体的に薄味だがほんのり甘味があり、ちゃんとフルーツの匂いも味もするし、食感は、本当に人間用のゼリーと大差ないが、若干噛まないと舌だけでは崩れない。

昆虫ゼリーの健康被害は、写真にある通り原産国が中国なのと、着色料がついているのが不安要素でした。

昆虫ゼリーは美味しい?味の秘密

昆虫ゼリー

味

カブトムシ

違い

人間

昆虫ゼリーは人間が食べても美味しいのか?実際にダイソーで購入したカブトムシ用のゼリーを試食し、その味の違いを徹底解説します。甘さとフルーティーさが際立ち、多くの人が美味しいと感じる理由を探ります。さらに、昆虫ゼリーが新しいお菓子として注目される背景も紹介します。

- カブトムシ用のゼリーとうますぎと話題の理由とは

- 昆虫ゼリーと人間用ゼリーで何が違う?

- 虫ゼリーを実際に人間が食べたらどんな味?

- カブトムシゼリーを子供が食べた!誤って食べてしまった時のリスク

カブトムシ用のゼリーとうますぎと話題の理由とは

カブトムシ用ゼリーは、単なる昆虫の栄養補給食品ではなく、人間が食べても美味しいという意見が多く寄せられています。

では、なぜこのカブトムシ用のゼリーがそんなにも話題になっているのでしょうか?その理由を掘り下げていきます。

まず、カブトムシ用のゼリーの主成分について考えてみましょう。

昆虫ゼリーは糖分やタンパク質が豊富で、特にフルーツエキスを使用しているものが多く、これにより、甘みと香りが強調され、実際に人間が食べても違和感のない味わいが実現されています。

ダイソーなどの店舗で購入できる商品は、見た目も美しく、フルーツの色合いが魅力的で、単なる昆虫の餌としてだけでなく、デザート感覚で楽しむことができるのです。

次に、カブトムシ用のゼリーが「うますぎ」とされる理由は、その味のバリエーションにあります。

多くの製品が、イチゴやマンゴー、パイナップルなど、さまざまなフレーバーを提供しており、昆虫ゼリーはお菓子としての楽しさも兼ね備えているのです。

特に、甘党の方々には嬉しいポイントであり、甘さ控えめな人間用ゼリーとは一線を画しています。

また、カブトムシ用のゼリーが注目される背景には、SNSや掲示板「なんj」での活発な情報交換があります。

実際に食べた人々が、その感想をシェアし合うことで、昆虫ゼリーの人気が高まっています。

「カブトムシ用のゼリーうますぎ」というフレーズが多くの人の目に留まり、試してみたくなるきっかけを作っています。

このような口コミ効果は、特に若い世代に強い影響を与えており、昆虫食への興味を促進しています。

さらに、昆虫ゼリーの栄養価についても触れておくべきです。

昆虫ゼリーには、ビタミンやミネラルが豊富に含まれており、昆虫は高いタンパク質含有量を誇り、栄養価の高い食品として注目されています。

健康志向の高い人々にとって、カブトムシ用のゼリーは新しいスナックやデザートの選択肢として魅力的に映ることでしょう。

最後に、カブトムシ用のゼリーと人間用のゼリーとの違いについて考えてみます。

人間用のゼリーは主にデザートとして楽しむために作られており、食感や風味が調整されていますが、一方、昆虫ゼリーは昆虫に特化した栄養補給食品であり、そのための成分が含まれています。

この違いが、味覚や食べる体験に影響を与えています。

まとめると、カブトムシ用のゼリーが「うますぎ」と話題になる理由は、その美味しさや栄養価、さらにはSNSでの活発な情報交換によるものです。

興味がある方は、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか?新しい味覚の発見が待っています。

昆虫ゼリーはあくまで昆虫用の餌として製造されているもので、人間が食べれる状態まで品質が保証されているとは限りません。その為、長期的にみてどのような健康被害が出るかは未知数です。

昆虫ゼリーと人間用ゼリーで何が違う?

以下に、昆虫ゼリーと人間用ゼリーの異なる点をテーブル形式でまとめましたが、基本は味や香りだと思います。

昆虫ゼリーは基本的にどれも薄味、もくしく無味である事を冒頭で解説しました。

また、昆虫が食べても問題ないように、甘さは殆どなく、人間にはただの水分補給と同じ意味合いしか持たないかもしれません。

まぁ、これもメーカーによるんですけどね!あくまで今回のゼリーの感想ということで。

| 特徴 | 昆虫ゼリー | 人間用ゼリー |

|---|---|---|

| 主な成分 | 糖分、タンパク質、ビタミン | 糖分、ゼラチンまたは寒天 |

| 用途 | 昆虫の栄養補給 | デザートやお菓子 |

| 栄養価 | 昆虫の成長や繁殖に適した栄養 | 食品としての栄養価 |

| 食感 | 柔らかく、液体に近い | プルプル、固体 |

| 保存方法 | 冷蔵保存が一般的 | 常温保存可能なものもあり |

| 購入場所 | ペットショップやオンライン | スーパーやコンビニ |

| 人間の摂取可否 | 基本的に不可(昆虫用) | 食品として摂取可能 |

また、人間は通常、ゼリーを食べたら「おいしい!」「まずい!」「甘い」「にがい」などの基本的な味覚を感じ取れますが、昆虫ではどうでしょうか?

以降では、昆虫が味覚にたいしてどのような反応を示すのか解説します。

昆虫ゼリーは匂いがするが昆虫は匂いを感じ取れるのか?

夏の風物詩として人気のカブトムシですが、力強い姿とは裏腹に、彼らは匂いを頼りに活発に活動しています。

今回は、カブトムシがどのように匂いを感じているのか、その驚くべき嗅覚の仕組みについて、最新の研究成果も交えながら詳しく解説していきます。

カブトムシの嗅覚器官は、頭部にある二本の触角です。

この触角は、非常に多くの感覚毛と呼ばれる微細な毛で覆われており、まるでアンテナのように周囲の空気中の化学物質を感知しています。

これらの感覚毛は、カブトムシにとって、まるで鼻のような役割を果たしているのです。

カブトムシが匂いを感知するメカニズムは、非常に複雑です。

まず、空気中に漂う匂い分子が、触角の感覚毛に付着しますが、この匂い分子は、感覚毛の表面にある受容体と結合し、神経細胞を刺激します。

刺激された神経細胞は、電気信号を脳に伝達し、カブトムシは「この匂いは何だ?」と認識するのです。

カブトムシは、様々な種類の匂いを嗅ぎ分けることができます。

例えば、エサとなる樹液の匂いや、メスが出すフェロモンの匂い、そして天敵の匂いなどです。

これらの匂いを嗅ぎ分けることで、カブトムシはエサを探したり、仲間を見つけたり、危険を回避したりすることができます。

カブトムシの嗅覚は、長い進化の過程で高度に発達してきました。

特に、樹液をエサとするという生活様式が、嗅覚の進化を促したと考えられています。

樹液の匂いを感知し、他の昆虫との競争に勝ち抜くために、カブトムシは鋭敏な嗅覚を手に入れたのです。

近年、カブトムシの嗅覚に関する研究はますます進んでいます。

遺伝子解析技術の進歩により、カブトムシの嗅覚に関わる遺伝子が次々と発見されています。

また、脳の機能イメージング技術を用いて、カブトムシが匂いをどのように処理しているのか、その神経回路の解明も進んでいます。

これらの研究成果は、カブトムシの行動の理解を深めるだけでなく、新たな害虫駆除法の開発にもつながることが期待されています。

カブトムシの嗅覚は、私たちが想像する以上に高度で、複雑な仕組みを持っています。

小さな昆虫であるカブトムシが、匂いを頼りにどのように生きているのか、その生態を紐解いていくことは、自然の神秘に触れる素晴らしい体験と言えるでしょう。

カブトムシに味覚はあるのか?昆虫ゼリーをおいしいと感じてる?

私たち人間は、舌に味蕾と呼ばれる味を感じる器官を持っていますが、カブトムシの味覚器官はどこにあるのでしょうか?

カブトムシの場合、味覚器官は口の周辺に分布しています。

特に、口器と呼ばれる食べ物を食べるための器官や、触角の先端などに味覚センサーが存在すると考えられています。

これらのセンサーは、食べ物の成分を感知し、その情報を脳に伝えます。

カブトムシは、私たち人間が感じる甘味、塩味、酸味、苦味といった基本的な味に加え、より複雑な味も感じている可能性があります。

例えば、朽木や樹液といった彼らの主な食料となる物質に含まれる様々な成分を、味覚によって区別していると考えられます。

また、カブトムシは味覚だけでなく、嗅覚も発達しており、食べ物の匂いを頼りに餌を探します。

味覚と嗅覚を組み合わせることで、より効率的に食料を摂取していると考えられています。

カブトムシは、味覚によって食べ物の栄養価や安全性を見極め、自分に合った食料を選びます。

腐敗した食べ物や毒性のある植物を避けることで、健康を維持することができます。

一部の昆虫では、味覚が交尾相手の選別に関わっていることが知られており、カブトムシも、味覚によって異性の個体を選んでいる可能性があります。

カブトムシは、生息環境の変化に味覚を適応させることで、新たな食料源を見つけ出すことができます。

虫ゼリーを実際に人間が食べたらどんな味?

カブトムシ用のゼリーうますぎという声が多く聞かれますが、実際に人間が食べた場合、どんな味がするのでしょうか?

今回は、実際にダイソーなどで手に入る昆虫ゼリーを試食し、その味わいや食感について詳しくレポートします。

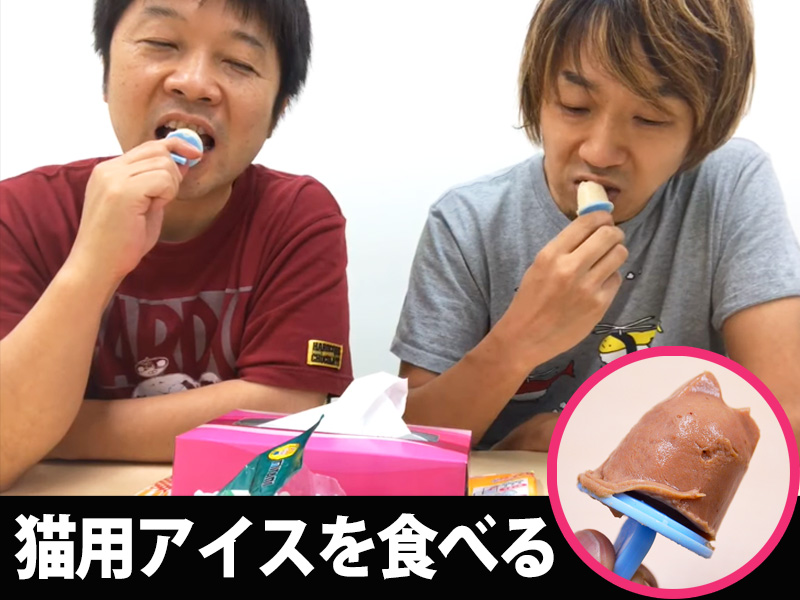

味を解説する前に、いろいろと文献を調べていたら、Starthomeさんというサイトで、猫のアイスや昆虫アイスを凍らせて食べている楽しい方たちが居たので紹介したいと思います。

自分はシンプルに食べているだけしたが、彼らは凍らせてアイス状にしたり、食べ方がとにかく斬新なんです!とても面白いので見てみるとよいでしょう。

まず、昆虫ゼリーと人間用のゼリーとの違いを理解することが重要です。

人間用のゼリーは、主にデザートとして楽しむために作られており、ゼラチンや寒天を使って滑らかな食感に仕上げられています。

一方、昆虫ゼリーは昆虫の栄養補給を目的とした製品であり、糖分やビタミン、ミネラルが豊富に含まれており、この違いが、味や食感にどのように影響するのかを探ることにしましょう。

実際に食べてみると、カブトムシ用のゼリーは見た目が美しく、色鮮やかなフルーツの香りが漂います。

食べる前から、期待感が高まります!口に入れると、まず感じるのはその甘さです。

多くの昆虫ゼリーは、フルーツエキスを使用しており、特にイチゴやマンゴー、パイナップルなどのフレーバーが人気です。

これにより、甘さが際立ち、まるでお菓子を食べているかのような感覚になります。

食感についても触れておきましょう。

昆虫ゼリーは、一般的なゼリーよりも少し柔らかめで、口の中で溶けるような感触があります。

この滑らかさは、食べる際の快適さを増し、食べやすさを感じさせ、昆虫ゼリーは冷やして食べることが多いため、冷たさが口の中で広がり、リフレッシュ感を与えてくれます。

ここで「なんj」などの掲示板での意見も参考にしてみましょう。

多くのユーザーが昆虫ゼリーを実際に試食した結果、「思った以上に美味しい」との声が多く寄せられています。

特に、昆虫ゼリーの甘さやフルーティーな香りが、一般的なスナックやデザートに近いと感じる人が多いようです。

実際に、昆虫ゼリーを食べた人々の中には、リピート購入をしている人も多くいます。

一方で、昆虫ゼリーに対する抵抗感を持つ人も少なくありません!「虫を食べるなんて…」という思いが先行してしまうこともあります。

しかし、実際に口にしてみると、その味や食感が「お菓子」として十分に楽しめることが分かるでしょう。

昆虫ゼリーは、見た目や味わいだけでなく、栄養価の高さも魅力です!昆虫は高タンパク質で、ビタミンやミネラルも豊富ですから、健康志向の人々にも受け入れられやすいのです。

また、昆虫ゼリーの購入場所としては、ダイソーなどの手軽な店舗で入手可能です。

手軽に試せる点も、昆虫ゼリーの人気を後押ししていますwこれからも、昆虫食は新しい食文化として広がっていくことでしょう。

結論として、カブトムシ用のゼリーとうますぎと話題の昆虫ゼリーは、実際に食べてみるとその美味しさに驚かされます。

甘さや香り、食感が絶妙に組み合わさり、まさに新しいお菓子として楽しむことができるので、興味がある方は、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか?新しい味覚の発見が待っています。

カブトムシゼリーを子供が食べた!誤って食べてしまった時のリスク

次に、健康リスクについてですが、昆虫ゼリーは人間の消費を前提としていないため、成分や添加物が人体にどのように影響するかは明確ではありません。

特に、保存料や甘味料が多く含まれている場合、長期間にわたって摂取することは推奨されません。

昆虫にとっては栄養価が高いかもしれませんが、人間にとっては必要以上の糖分やカロリーが含まれていることが多く、肥満や生活習慣病のリスクも考えられます。

結論として、昆虫ゼリーを好奇心から一度試す程度であれば、大きな問題はないかもしれませんが、継続的に食べることは避けるべきです。

健康リスクを考慮し、人間用に調整された食品を選ぶことが賢明です。

私が普段カブトムシに与えている昆虫ゼリーは、原産国が中国で、防腐剤などの保存料は含まれていませんでしたが、着色料を沢山使っているようです。

着色料に関しては、多量に摂取する事で健康被害が起きる可能性もありますので、昆虫ゼリーを継続的に食べる事は避けるべきです。

着色料に関する健康被害については、『博多もつ鍋や浜屋』で詳しく解説されています。

上記の記事の解説にもある通り、着色料は多量に摂取すると発がん性や健康被害リスクの危険性を孕んでおり、海外では使用が規制されている国が多いようです。

昆虫ゼリーを食べる人間が急増中?その背景を探る

「昆虫ゼリー」を食べる人間が急増しています。

中でも「カブトムシ用のゼリーうますぎ」という声が多く聞かれますが、なぜこのような現象が起きているのでしょうか?

この記事では、昆虫ゼリーがどのようにして人間の食文化に浸透してきたのか、その背景を探っていきます。

まず、昆虫ゼリーとは何かを理解することが重要です。

昆虫ゼリーは主に昆虫、特にカブトムシやクワガタムシの餌として販売されていますが、その成分は糖分やタンパク質が豊富で、ビタミンやミネラルも含まれています。

これにより、栄養価が高いだけでなく、甘さや風味が強調されています。

ダイソーなどで手軽に購入できる製品は、見た目も美しく、フルーツの香りが漂うものが多く、食べる際の楽しみを増しています。

次に、昆虫ゼリーが人間に受け入れられる背景には、健康志向の高まりがあり、現代の食文化において、低カロリーで高タンパク質の食品が求められています。

昆虫はその特性を満たす優れた食材であり、特に昆虫ゼリーは手軽に栄養を補給できる点で注目されています。

また、昆虫食は環境に優しいという側面もあり、持続可能な食材としての評価が高まっていることと、実際、昆虫は飼育にかかる資源が少なく、地球温暖化の抑制にも寄与するとされています。

SNSや掲示板「なんj」では、昆虫ゼリーに関する情報交換が活発に行われています。

多くのユーザーが実際に昆虫ゼリーを試食し、その感想をシェアしています。

「思った以上に美味しい」「フルーツの味がする」といったポジティブな意見が多く寄せられ、昆虫ゼリーの人気が急上昇しています。

このような口コミ効果は、特に若い世代に強い影響を与えており、新しい食文化としての地位を確立しつつあります。

また、昆虫ゼリーは「お菓子」としての側面も持っています。

甘さや香りが強調されているため、デザートとして楽しむことができ、子供から大人まで幅広い層に受け入れられやすいのです。

「人間用のゼリー」との違いは、栄養成分や味付けにありますが、味のバリエーションが豊富であるため、昆虫ゼリーは特に新しいスナックとしての可能性を秘めています。

さらに、昆虫ゼリーは手に入れやすいという点も大きな魅力です。

ダイソーやその他の店舗で簡単に購入できるため、気軽に試すことができます。

このアクセスの良さは、昆虫食の普及に寄与している要因の一つでしょう!初めて昆虫食に挑戦する人にとって、手軽に試せる製品が多いことは大きな利点です。

このように、昆虫ゼリーを食べる人間が急増している背景には、健康志向の高まりやSNSでの情報共有、手軽に入手できる点が影響しています。

カブトムシ用のゼリーうますぎという評判が広まる中、昆虫ゼリーは新しい食文化としての地位を確立しつつあります!これからも、昆虫食がどのように進化していくのか、非常に楽しみです。

おかしみたいとか、どこでも手に入るなど、良いことばかりに聞こえますが、何度も解説している通り、昆虫ゼリーは人間用ではないため、長期的にみてどのような健康被害があるかはわかりません!その為、自己責任での試食をお願いします。

昆虫ゼリーを食べる人間急増中?

昆虫ゼリー

なんj

食べる

人間用

背景

最近、昆虫ゼリーを食べる人間が急増しています。「なんj」などの掲示板での話題も増加中。カブトムシ用のゼリーうますぎという声が広がり、栄養価の高さや新しいお菓子としての可能性が注目されています。人間用ゼリーとの違いも探り、背景を深掘りします。

- 「なんj」で話題!虫ゼリーを食べた人たちのリアルな感想

- お菓子として成立する?ダイソーで買えるカブトムシゼリーも紹介

- 昆虫用ゼリーと虫が好きな人へのメッセージ

- 昆虫ゼリーは人間が食べても大丈夫?味は?まとめ

「なんj」で話題!虫ゼリーを食べた人たちのリアルな感想

最近、掲示板「なんj」で「昆虫ゼリー」が話題になっています。

「カブトムシ用のゼリーうますぎ」というコメントが多く寄せられ、実際に食べた人たちのリアルな感想が次々と投稿されています。

昆虫食に対する偏見が少しずつ薄れ、興味を持つ人が増えている中で、昆虫ゼリーはどのように受け入れられているのでしょうか?

まず、多くのユーザーが昆虫ゼリーを食べてみた結果、「思ったより美味しい」との感想が目立ちます。

特に、昆虫ゼリーにはフルーツエキスが使われているため、甘さや香りが強調されており、イチゴやマンゴーなどの風味が感じられ、「お菓子として楽しめる」という意見が多く見受けられます。

これにより、昆虫ゼリーは単なる昆虫の餌ではなく、人間が楽しむことのできる食品としての地位を確立しています。

また、ユーザーの中には「虫を食べるなんて抵抗があったけれど、食べてみたら全然大丈夫だった」といった声もあり、昆虫食に対する抵抗感が薄れてきていることが伺えます。

特に若い世代の間で、昆虫食は新しいトレンドとして受け入れられつつあり、この変化は、健康志向の高まりや、持続可能な食材としての昆虫への関心が影響していると考えられます。

さらに、「なんj」での情報共有が、この現象を加速させています。

実際に昆虫ゼリーを食べた人たちが、体験談をシェアすることで、他の人たちも試してみたいという気持ちを抱くようになっています。

掲示板での盛り上がりは、昆虫ゼリーの人気を後押しする大きな要因となっているのです。

加えて、昆虫ゼリーの栄養価も注目されています!高タンパクで低カロリーな昆虫は、健康を意識する人々にとって魅力的な食品です。

昆虫ゼリーは、ビタミンやミネラルも豊富に含まれており、栄養補給の手段としても評価されています。

味だけでなく栄養面でも優れた選択肢であることが、多くの人々を惹きつけています。

「なんj」で話題の昆虫ゼリーは、実際に食べた人たちのリアルな感想によって、その人気を高めています。

カブトムシ用のゼリーが「うますぎ」と称賛される背景には、味の良さや栄養価、そしてSNSでの情報共有が大きく影響しています。

お菓子として成立する?ダイソーで買えるカブトムシゼリーも紹介

昆虫ゼリーは、最近ではお菓子としても注目されています。

ダイソーで手に入るカブトムシ用のゼリーは、見た目と味において非常に魅力的で、「お菓子として成立するのか?」という疑問を抱く人も少なくありません。

ここでは、昆虫ゼリーがどのようにしてお菓子として楽しめるのか、またその具体的な特徴について紹介します。

ダイソーで販売されているカブトムシ用のゼリーは、デザインやパッケージが非常に魅力的です。

色とりどりのフルーツを模したパッケージは、見た目にも楽しさを与えてくれます。

子供たちにとっては興味を引く存在であり、「虫の餌を食べる」という抵抗感を減少させる要素となります。

見た目が美しく、フルーツの香りが漂えば、試してみたくなるのも自然なことです。

次に、味についてですが、ダイソーで購入できるカブトムシゼリーは、実際に食べるとその甘さに驚かされます。

フルーツエキスが使われており、特にイチゴやマンゴー味が人気です。

これにより、甘くてフルーティーな味わいが楽しめるため、「お菓子」としての位置づけが可能になります。

実際に試食した多くの人々が、「思った以上に美味しい」とコメントしており、昆虫ゼリーに対するイメージが変わりつつあるのが実感できます。

昆虫ゼリーは栄養的な側面でも優れています。

高タンパク質でありながら、低カロリーであるため、健康を意識する人々にとっても魅力的な選択肢です。

お菓子として楽しむ一方で、栄養価も考慮されているため、子供たちにも安心して与えられる商品として評価されています。

常食はやめましょう(笑)

特に、昆虫ゼリーはビタミンやミネラルが豊富で、成長期の子供たちにとっても良い栄養源となります。

昆虫ゼリーの魅力は、ただのスナックやデザートとしてだけでなく、新しい食文化の一環として受け入れられつつある点にもあります。

昆虫食が持つ持続可能性や環境への配慮も、今の時代に合った食品としての価値を高めています。

このように、ダイソーで手に入るカブトムシゼリーは、味や見た目、栄養価の全てにおいて「お菓子」として成立する可能性はあるかもしれません。

最後に、昆虫ゼリーを試してみたい方には、ぜひダイソーを訪れてみることをお勧めします!手軽に購入でき、気軽に昆虫食を楽しむことができるのは大きな魅力です。

昆虫用ゼリーと虫が好きな人へのメッセージ

昆虫用ゼリーは、昆虫を飼育する際に欠かせないアイテムで、カブトムシ用のゼリーは、昆虫愛好者の間で非常に人気があります。

最近では、「カブトムシ用のゼリーうますぎ」という噂も広まり、人間用のゼリーと比較されることが多くなっています。

では、昆虫ゼリーと人間用ゼリーの違いは何なのでしょうか。

昆虫ゼリーは、昆虫が必要とする栄養素をバランス良く含んでいます!例えば、カブトムシにとって必要な糖分やビタミンが豊富です。

これに対して、人間用のゼリーは、主に味や食感を重視して作られており、栄養価は昆虫用ゼリーとは異なります。

このように、昆虫ゼリーは特定の生物に特化して作られているため、昆虫が喜ぶ味や香りが感じられるのです。

また、ダイソーなどの100円ショップでも販売されている昆虫ゼリーは、手軽に入手できるため、初心者から上級者まで幅広く利用されています。

特に「なんj」での話題にもなっているように、昆虫飼育においてはこのゼリーが重要な役割を果たしています。

多くの人が「昆虫ゼリーを食べる」と言っているのは、実際には昆虫が食べるためのものであり、あくまで人間が楽しむためのものではないのです。

昆虫用ゼリーの味は、果物の風味や甘さが強調されていることが多く、実際に食べたくなるような見た目や香りを持っています。

それでも、昆虫ゼリーを人間が食べることは推奨されていません。

なぜなら、昆虫用に調整された成分が人間には適さない場合があるからです!したがって、昆虫ゼリーと人間用のゼリーは、目的が異なるため、比較する際には注意が必要です。

昆虫用ゼリーと人間用ゼリーの違いを理解することで、昆虫を飼育する際の選択肢が広がります。

カブトムシを飼う際には、最適な栄養を提供するために、昆虫ゼリーを選ぶことが大切で、昆虫用ゼリーは、昆虫の健康をサポートし、長生きさせるための重要な要素です。

人間にとっては、昆虫ゼリーは面白い話題の一つであり、昆虫飼育の楽しさを伝える手段ともなります。

昆虫が好きな人にとって、このゼリーについての知識は非常に価値があります。

昆虫の生態や飼育方法を学び、さらに昆虫ゼリーの特性を理解することで、より良い飼育環境を整えることができるでしょう。

昆虫ゼリーは人間が食べても大丈夫?味は?まとめ

最近、昆虫食が注目を浴びる中で、「昆虫ゼリー」は特に興味深い存在です!

昆虫ゼリーは、主にカブトムシなどの昆虫の栄養源として作られていますが、人間が食べてもおいしいのか、実際に試してみました。

まず、昆虫ゼリーと人間用のゼリーの違いについて考えてみましょう。

昆虫ゼリーは昆虫の成長や健康を考慮して作られており、糖分やタンパク質が豊富です。

一方、人間用のゼリーはデザートとして楽しむために作られ、ゼラチンや寒天が主成分となっています。

このように、基本的な成分や食感において明確な違いがあります。

さて、実際に「カブトムシ用のゼリーうますぎ」との噂の昆虫ゼリーをダイソーで購入し、食べてみることにしました。

見た目は透明感のあるゼリーで、色鮮やかなフルーツの香りがします!この時点で、まずは人間のゼリーと変わらない印象を受けました。

実食してみると、味は意外にもフルーティーで甘みが強く、口に入れると滑らかな食感が広がります。

昆虫ゼリーは、実際にカブトムシが食べるために設計されているため、栄養価が高いだけでなく、人間にとっても美味しいということが分かりました。

また、「なんj」などの掲示板でも話題に上がっており、さまざまな意見が交わされています。中には、昆虫ゼリーはお菓子としても楽しめるという声もあります。確かに、甘さや食感はお菓子に近いものがあり、ハマる人も多いのではないでしょうか。

ここで重要なのは、「何が違う」という点です。

昆虫ゼリーは栄養価が高い一方で、人間用のゼリーはデザートとしての楽しさがあり、食べるシーンや目的が異なるため、どちらもそれぞれの魅力があります。

実際のところ、昆虫ゼリーは人間が食べても全く問題ないことが分かりました。

健康志向の高い人々や、新しい食文化に興味がある方には特におすすめ?ですw昆虫食に対する偏見が薄れる中、昆虫ゼリーは新たなスイーツとしての可能性を秘めています。

このように、昆虫ゼリーと人間用のゼリーにはそれぞれの良さがあります。

昆虫ゼリーは栄養満点で、さらに美味しいということが実証されました。。。ような気がします(笑)

昆虫ゼリー、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。新たな味覚の発見があるかもしれません。

うちではカブトムシを飼育していますが、ネット上の安価な『お母さん楽々昆虫飼育セット』を使用しています。

私は特に昆虫好きというわけではなく、どちらかというと昆虫の飼育は素人ですが、この飼育セットだけでも、毎年カブトムシが生まれて無事に育っているのでおすすめです。

昆虫ゼリーは人間が食べると味はどう感じるのか?小さい子供が食べてしまった場合の健康リスクについてまとめます。

実際に昆虫ゼリーを実食してみて感じたことは、味はそこまで悪くはないなというのが正直な感想です。

今回私が食べた昆虫ゼリーのメーカーは3種類ですが、他の方が実食したYouTube動画を見ると、様々なメーカーの昆虫ゼリーを実食しています。

味の全くしないものから、人間が食べてもおいしいと感じるものまで様々なものがあるそうです。

まずは匂いですが、かなりフルーツごとのちゃんとした香りがしますが、昆虫は人間の様に鼻がある訳ではなく、触覚で匂いを遠くからでも感じる事ができるそうです。

確かに、私もカブトムシに昆虫ゼリーを与えると、迷うことなくカブトムシが寄ってくる気がします。

フルーツの香りはしますが、鼻を近づけないと、フルーツの匂いは感じ取る事が出来ない程、控えめな香りでした。

食感は、本当に人間の食べているゼリーと大差ないように感じましたが、舌の上にのせても溶ける感じはせず、噛まないと砕けない感じでした。

肝心の味ですが、味はどのフレーバーも完全に薄味です。

なんとなくフルーツ由来の甘さを感じるような気もしますが、本当にフルーツの甘さかどうかは定かではありません。

もしかしたら、このフルーツ由来の甘さも、人工的に作られたものかもしれません。

甘味料には、昆虫のエネルギーになるといわれるトレハロースが使用されているようですが、普通の砂糖の甘味と大差ありませんでした。

最後に、昆虫ゼリーを人間(子供)が食べてしまった場合の健康リスクの可能性ですが、短期的には問題なくても、長期的にみると問題が起きる可能性があるので、常食は避けるべきと感じました。

今回実食した昆虫ゼリーには、防腐剤は含まれていませんでしたが、代わりに着色料が含まれており、着色料に関しては他国で規制される程、健康リスクの危険性を孕んでいるようです。

カブトムシは観賞用としても人気の高い昆虫ですが、カブトムシですら怖くて触りたくない!という方の為に、昆虫全般が嫌がり忌避効果と安全性の高いハッカ油スプレーの作り方は、こちらの記事で解説していますので、併せてご覧ください。

おすすめとか、お菓子の代替案への可能性など書きましたが、基本的に人間用ではないので、注意が必要なのは言うまでもありません!

常食して健康被害が起きても、責任はもてません(笑)あくまでネタ記事ということで!

参考

コメント