モバイルバッテリーは、私たちの生活で無くてはならない電源ですが、メーカーや使用方法を誤ると発火の確率が高まったり、PSE表示の無い中国製モバイルバッテリーが爆発して死亡したという報告もあります。

有名モバイルバッテリーメーカーのAnkerでは、2023年に日本で初の発火が報告され、メーカーより自主回収したという火災事例もあり、PSEマークのついたモバイルバッテリーと言えど安心できないことがわかります。

メーカー問わず、私たちが出来るモバイルバッテリー発火の対策としては、強い衝撃を与えない・分解しない事を守れば、普段使用で爆発や発火確率が上がる事はまずありません。

また、人が手で持っている高さから落とした位では、爆発や発火の心配はないので大丈夫ですが、高い所から落としたりした場合はこの限りではありません。

モバイルバッテリーにはリチウムイオン電池が使われており、本記事ではリチウムモバイルバッテリーを対象に、発火の確立や火災事例、安全対策にについて解説します。

PSE表示の無いモバイルバッテリーは、下記の火災事例にもある通り、発火確率を高め大変危険ですし、本来PSE表示の無い製品は販売自体が違法なので、誤って購入しないように注意してください。

スポンサーリンク

記事の要約とポイント

- PSEマークの付いて居ないメーカー不明のモバイルバッテリーは発火確率が高く、発火の原因となる事がある。でも、落としたくらいでは大丈夫!

- モバイルバッテリーの最近の火災事例は電車内でPSEマークのついていない中国製モバイルバッテリーが発火したり、リチウムイオン電池をそのまま捨ててゴミ収集車が発火した!

- モバイルバッテリーは内部の液が高温でガス化し、爆発して死亡した事故もある。Ankerのモバイルバッテリーは2023年日本で発火報告があり、自主回収した。

モバイルバッテリーが発火する確率は?原因や発火したらどうする?

結論から言って、モバイルバッテリーが発火するかどうかや発火の確率や原因は、モバイルバッテリーの種類によるとしか言いようがありません。

発火するにはいくつかの原因がありますので、発火したらどするか対処方法を含めて解説します。

詳しくは以降の見出しで解説しますが、モバイルバッテリーなら何でも発火するというわけではありません。

モノによっては、加熱したり爆発したりと症状は様々ですが、特に危険なモバイルバッテリーがリチウムイオンバッテリーです。

リチウム金属はイオン化傾向の高い金属なので、空気や湿気に触れると激しく燃焼します。

燃焼の仕方もかなり激しく、ただ焚火のように燃えるだけではなく、内部で発生したガスが電池の外装を爆発させる事もありますし、燃え方はさながらガスバーナーのようです。

通常の焚火を水をかければ火が消えるのは常識ですが、リチウム金属は水や空気と反応して燃焼するので、水をかけても消えませんし、逆効果です。

モバイルバッテリーに使われるリチウムイオン電池については、以下の記事が参考になりますので、併せてご覧ください。

発火確率の高いモバイルバッテリーとは?

リチウム金属

イオン化傾向

消えない

空気

水

冒頭で解説した通り、最も発火確率の高いモバイルバッテリーは、リチウム金属を使用したモバイルバッテリーで、イオン化傾向の高いリチウムが使われています。

このリチウムは水や空気に触れて反応するので、通常の消化方法では消えない場合が殆どです。

- リチウムイオン電池って何?発火するモバイルバッテリーはリチウムだけ

- 発火確率や原因・発火した時の消方法と発火しない対策について解説

- モバイルバッテリーの種類はリチウムイオン電池だけ?発火対策

- モバイルバッテリーにPSEマークがつく大切な基準について解説!

- バッテリーが原因で発火!死亡事例もある飛行機事故

- 水 VS 粉 VS 二酸化炭素!最強の消火器はどれだ!?

リチウムイオン電池って何?発火するモバイルバッテリーはリチウムだけ

モバイルバッテリーには様々な種類がありますが、使われるバッテリーの種類は、近年ではリチウムイオン電池が主流です。

このリチウムとはどのような物質で、なぜ発火確率が高いにも関わらず、モバイルバッテリーに使われるのでしょうか?

参考までに、リチウムイオンバッテリーは、モバイルバッテリーだけに関わらず、最近では以下のような災害時のポータブル電源のバッテリーとしても使われています。

その背景には、リチウムという金属が鉛に比べてイオン化傾向が高く、小型軽量であるからです。

リチウムイオン電池に使われるリチウムとは金属の事で、金属と言えばとても固いイメージがありますが、リチウムは他の金属と比べてとても軽く、密度も低いので、刃物で切れる程柔らかいのが特徴です。

イオン化傾向と反応性も高く、直ぐに電子がなくなり陽イオンに変化するので、これが反応性の高さでもあります。

リチウムは、今回紹介しているモバイルバッテリー以外にも、うつ病の治療薬として使われる事もあるようです。

リチウムはリサイクルも可能で、繰り返し使用できモバイルバッテリーにおいては、他の電池と比べてメモリー効果が無いため、繰り返し充電しても電圧が低下する事がありません。

例えば、他のニッカド電池や鉛バッテリーはメモリー効果も激しく、鉛バッテリーに関しては大変重く、希硫酸を使用し危険な事もありますし、反応時に水素を発生させます。

鉛バッテリーは主に車のバッテリーに使用される大容量バッテリーです。

今回の記事では対象外ですが、鉛バッテリーに関するメンテナンスや、電圧が低下して使えなくなった鉛バッテリーの復活方法はこちらの記事で詳細に解説していますので、ぜひご覧ください。

\車の鉛バッテリーを復活させてリサイクル再生バッテリーを作ろう!/

大きく分けて、リチウムがモバイルバッテリーに使われる理由は以下の二点です。

何故、モバイルバッテリーにリチウムが使われるのかを一度纏めると、何度使用してもメモリー効果が起きないので電圧が低下しない為と、リチウムは金属密度が低いので、単位当たりの反応面積を稼ぐことが出来るので小型化し易い。

発火原因・発火した時の消方法と発火しない対策について解説

リチウムはイオン化傾向が高く、反応性の高い金属であることは上記の見出しで解説した通りです。

では、この発火しやすいリチウムが発火する原因と、発火した時の消化方法や、発火しない対策について、私たちが出来ることを解説します。

リチウムイオン電池は、内部構造が絶縁体を真ん中にして、両側を金属で挟んだような構造で、内部が液体で満たされています。

この外装は、反応しやすいリチウムを保護するためにとても強固に作られていますが、この外装が破れ、内部のリチウム金属が空気や水に触れると一瞬にして発火する原因になります。

発火確率としてはそれほど高くなく、後ほど詳しく解説しますが、リチウムイオン電池のモバイルバッテリーの発火原因は、衝撃や外装破れだけが原因ではありません。

他にも、過充電や過放電の充電状態の変化も事故の原因になります。

電池は自然放電という現象があるので、何らかの保護回路を使用してその余剰分を担保することで放電対策できなければ危険です。

そのまま放置しているだけでも放電するので、自然にモバイルバッテリーが発火する原因になるという事です。

ですので、発火確率を抑え、発火しない対策として最も重要な事は、リチウム金属を外気や水分に触れさせない強固な外装と、過充電・過放電を抑える保護回路が発火の対策につながるという訳です。

続いて、発火した時の対策ですが、これはかなり難しいです。

水をかけてもほぼ消えることは無く、消火は極めて困難と言えます、そもそもリチウムは外気との反応性が高いため、油に入れて保管されています。

反応したリチウムは、少しの消火液や水では消えることが殆どなく、水が流れた個所からまたすぐに発火してしまうので、自然に燃え尽きるまで安全な場所に避難するのが一番です。

東京消防庁の案内には大量の水で・・・と書かれていますが、これは判断を誤ると大事故につながる可能性があります。

他の記事でも何度も解説していますが、消火器は本当に二酸化炭素消火器がお勧めです。

粉タイプは、例え消化できたとしても、他の部分への影響が大きく、明らかに二次災害と呼べるレベルで粉材の影響が大きいからです。

二酸化炭素消火器なら、どこへ噴射しても揮発して無くなるので、消火後の清掃の手間が無くなるという事です。

ただ、初期投資が若干高めですが導入する価値は十分にあるでしょう。

リチウムそのものを大量の水に入れた場合、反応が一気に進み爆発する危険性もゼロではないからです。

東京消防庁の案内をもう一度よく見ると、”消化した状態で大量の水”と書かれています。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-kouhouka/pdf/281222.pdf

リチウム金属が発火した時は、東京消防庁の案内にもある通り、あくまで自然消化した状態で大量の水をかけるという事です。燃焼中のリチウムイオン電池に水をかけても意味が無い(火は消えない)のでご注意ください。

その証拠に、リチウム金属を水に入れた下記の動画がありますのでご覧ください。

動画の様に、バケツに水を入れた状態でリチウムを入れると、消える事無く水に浮いて発火し続ける事がわかります。

もう一度書きますが、モバイルバッテリーが万が一発火した場合は、消火を試みるより、火のついたバッテリーを他に燃え移らない安全な場所に移動する事が先決です!

自然消火を確認後、大量の水をかけて消火します。

私は実験で、モバイルバッテリーが発火した様子を見たことがありますが、自然消火した段階では、実際他のものに燃え移る可能性は殆どありません。

リチウムの燃焼が終われば、その後チロチロと燃え続けている炎は、モバイルバッテリーの外装のプラスチック部分であることが多いです。

モバイルバッテリーの種類はリチウムイオン電池だけ?発火対策

モバイルバッテリーは、基本的にリチウムイオン電池が主流ですが、そのほかのタイプのモバイルバッテリーが存在しないわけではありません。

モバイルバッテリーには皆さんもご存じの通り、コンビニ等に行くと、単三電池や単四電池のアルカリ電池を入れてバッテリーとして使えるバッテリーケースが販売されている事も多いです。

電池交換出来るタイプのモバイルバッテリーは、リチウム電池以外の電池でニッカド電池やアルカリ電池、マンガン電池などが使用できます。

何度も解説した通り、リチウム金属を使用したモバイルバッテリーは発火確率が高いですが、リチウムイオン電池以外の電池であれば、発熱こそするものの、発火事故に至る事は稀です。

リチウムタイプ以外は、モバイルバッテリーの発火対策の一つとして有効と言えるでしょう。

但し、アルカリ電池などの場合、別の危険もあります。

リチウムイオン電池程の危険ではありませんが、皆さんがよく経験する電池の液漏れです。

これは、長期間アルカリ電池やマンガン電池を機械に入れっぱなしにしておくと、内部で液漏れが起きて、酸化力の高い電解液が電池の端子や、機器の内部に損傷を与える事故です。

モバイルバッテリーにPSEマークがつく大切な基準について解説!

モバイルバッテリーには、リチウムが使用されれている事は解説した通りですが、このリチウムバッテリーに関しては、充電と放電の制御回路に関する基準を合格しなければいけません。

リチウムイオンバッテリーの発火原因の一つとして、過充電と過放電による火災が挙げられます。

他のバッテリーと違い、モバイルバッテリーのリチウムイオン電池には、この充電と放電を制御する回路が入って、初めて安全にモバイルバッテリーとして機能します。

電池内部には保護回路が内蔵されており、電池を使用したとしても、自動的に放電しすぎない電池残量を残した状態でストップさせて発火を防いでいます。

充電に関しても同様で、反応性の高いリチウムを充電しすぎると、加熱したりして内部で可燃性ガスが発生して大変危険なので、これを防止する保護回路が搭載されています。

電気回路的な知識になりますが、オペアンプによる制御回路が入っており、電圧を常に監視制御しています。

外装も強固で、18650のリチウムイオン電池に関してはかなり丈夫で、ニッパーやラジオペンチで分解しようとしても分解できない位強固で、グラインダーやのこぎりでも使って切断しない限り、内部を見る事が出来ません。

当然ですが、落とした位では大丈夫で、人がiPhoneやアンドロイドをポケットに入れて椅子に座ってしまっても、本体は故障してもバッテリーが発火する確率は殆どないでしょう。

災害時には、様々な充電ケーブルに対応できるモバイルバッテリーが非常に便利です。

通常時でも、56800mAhのバッテリー容量があり、五台も同時に充電できるSOOEOのバッテリーは、自分以外にも重宝がられるでしょう。

バッテリーが原因で発火!死亡事例もある飛行機事故

以下に、モバイルバッテリーが原因で発生した航空機の火災事故の年表をテーブル形式でまとめました。

| 年 | 事故の概要 | 詳細情報 |

|---|---|---|

| 2013 | アメリカン航空のボーイング787の火災 | リチウムイオンバッテリーが過熱し、発火。 |

| 2014 | ヴァージン・アトランティック航空の機内火災 | 搭乗者のモバイルバッテリーが発火。 |

| 2016 | 中国南方航空のフライトでの煙発生 | 搭乗者のモバイルバッテリーが原因。 |

| 2017 | エアカナダのフライトでの緊急着陸 | モバイルバッテリーが過熱し煙が発生。 |

| 2018 | 中国国際航空の機内火災 | 搭乗者のモバイルバッテリーが発火。 |

| 2020 | イージージェットのフライトでの発火事故 | 搭乗者のリチウムバッテリーが過熱。 |

| 2022 | ジャパン航空の機内での煙発生 | モバイルバッテリーが原因とされる。 |

この表は、モバイルバッテリーが原因で発生した航空機の火災事故の一部を示しています。

各事故は、航空機の安全性に大きな影響を与えており、バッテリーの取り扱いや規制の見直しが求められるきっかけとなりました。

近年、モバイルバッテリーの普及に伴い、その安全性が大きな関心を集めています。

特に、飛行機内での発火事例は、非常に深刻な問題です。

モバイルバッテリーの発火は、搭乗者や乗員の命を脅かす可能性があるため、正しい知識と対策が求められます。

モバイルバッテリーの発火は、特にリチウムイオンバッテリーに多く見られ、これらのバッテリーは、過充電や短絡、物理的な損傷によって発火するリスクが高まります。

具体的には、落としたり衝撃を与えたりした場合、内部の構造が損なわれ、発火の確率が上昇します。

実際、過去には飛行機内でのモバイルバッテリーの発火が原因で、死亡事例も報告されており、このような事例は、航空機の安全運航に影響を与えるため、非常に重要な問題です。

例えば、ある有名な航空会社では、搭乗者が持ち込んだモバイルバッテリーが発火し、機内が煙に包まれるという事故が発生しました。

この火災事例は、航空機の安全対策の見直しを促すきっかけとなりました。

このような事故を防ぐためには、モバイルバッテリーの使用に関する正しい知識が必要です。

発火した場合の対策としては、まず冷静に行動することが重要で、水をかけることは、リチウムイオンバッテリーに対しては効果がないため、適切な消火剤を使用することが求められます。

また、発火したメーカーの製品を使用している場合は、特に注意が必要です!過去に発火したメーカーのバッテリーは、同様の問題が再発する可能性があるため、使用を避けることが推奨されます。

モバイルバッテリーを持ち込む際の注意点として、航空会社の規定を守り、容量が大きすぎるものや、損傷したものを持ち込まないことが挙げられます。

多くの航空会社では、特定のサイズや容量を超えるバッテリーの持ち込みを禁止しているため、事前に確認することが重要です。

このように、モバイルバッテリーの使用にはリスクが伴いますが、正しい知識と対策を講じることで、発火の危険を減らすことが可能です。

飛行機内での安全を確保するためには、個々の利用者が意識を高め、適切に行動することが求められます。

安全なフライトを楽しむためには、モバイルバッテリーの取り扱いにも細心の注意を払いましょう。

水 VS 粉 VS 二酸化炭素!最強の消火器はどれだ!?

まず先に、消火器の種類と特徴、成分について表にまとめたのでご覧ください。

| 消火器の種類 | 成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| 水消火器 | 水 | 火を冷却することで消火し燃焼物に水をかける。電気火災には使用不可 |

| 粉末消火器 | 化学粉末(BC粉末など) | 幅広い火災に対応(A、B、C類) 消火効果が高いが残留物が残ることがある |

| 二酸化炭素消火器 | 二酸化炭素 | 燃焼物の酸素を排除し電気火災にも使用可能!冷却効果あまりない |

消火器にはそれぞれ特徴があり、用途も火災内容によって異なります。

その為、どの消火剤が最強かは、火災内容次第です。

テーブルにもあるように、電気火災に水をかけたら、放水している側も感電する危険性がある為、非常に危険な行為と言えます。

その点、粉末の消火剤なら電気伝導性がないので、安心して消火活動を行う事ができますが、これにもデメリットが存在します。

電気火災の場合、粉材で安全に消化できてもでんきとういう性質上、粉末などの微粒子は半導体にとっては最悪です。

その為、たとえ一部の火災で小規模のうちに消化ができたとしても、粉材を使うとその部屋全ての電気製品が故障する可能性があります。

そんな時におすすめなのが、何度も出てきている二酸化炭素の消火器です。

二酸化炭素の消火器は、電気伝導性はありませんし、酸素を奪って消化するので電気火災にも安全に使うことが出来ます。

私個人のおすすめは、粉材と二酸化炭素の消火器を両方準備しておくことをお勧めします。

使い方として、まずは火災が起きたら二酸化炭素の消火器で消火後、それでも火が消えない場合は最終手段として粉材を使うと、後処理が簡単で被害が最小限にすみます。

モバイルバッテリー発火事例!落としたけど大丈夫?発火確率は?

モバイルバッテリーを落とした位では、発火する確率はかなり低いので安心して大丈夫です。

ですが、過去の発火事例を見ると、衝撃の程度や保護回路の有無によっては、過充電や過放電が発生し、落としたりぶつけたりしなくても発火する事例がありますので、過去の事例と共に解説します。

落としたりぶつけたりしたくらいでは、発火する確率が低いリチウムイオンバッテリーですが、発火事例の殆どは、過充電や過放電による事故ばかりです。

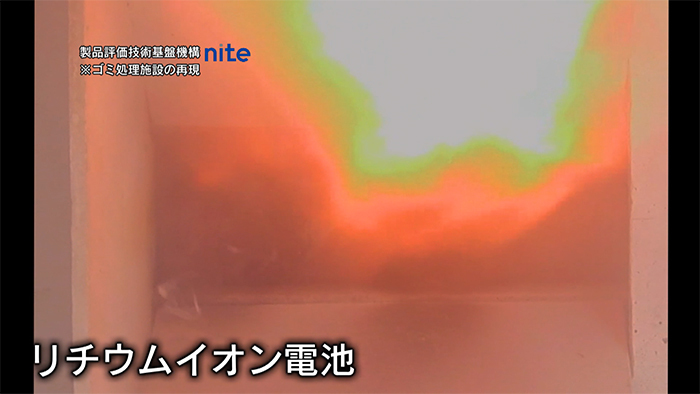

稀に、ゴミ収集内で物理的損傷による発火事例も報告されています。

モバイルバッテリーの発火事例は?

ゴミ収集車

過放電

過充電

互換バッテリー

モバイルバッテリーの発火事例は、過放電、過充電が殆どの事故の原因ですが、互換バッテリーを使用したり、ゴミ収集車など、収集中の物理的損傷による発火も考えられます。

- 有名なメーカーのAnkerは発火報告でモバイルバッテリーを自主回収

- 電車内でPSEマークの無い激安モバイルバッテリーを持ち込み発火!

- 分別しないで捨てたモバイルバッテリーがゴミ収集車内で爆発!発火

- ゴミ処理場で処分中のモバイルバッテリーが発火し数日業務停止!

- モバイルバッテリーのおすすめメーカーは?どんな製品が安全?

- お勧めのモバイルバッテリーメーカー3選!

有名なメーカーのAnkerは発火報告でモバイルバッテリーを自主回収

Ankerのモバイルバッテリーの、温度センサーのサーミスタが原因で発火事故が発生し、自主回収を余儀なくされたとの事です。

Ankerのモバイルバッテリーの内部がどうなっているかはわかりません。

モバイルバッテリーも外見にPSEマークがついて居たとしても、実際に内部で使用されているバッテリーが中国製なんて事はよくある話なので、注意が必要です。

最近では、中国でEV車の爆発事故が相次いでいます。

メーカーは品質管理を徹底するのは勿論ですが、リチウムという金属の性質上、どれだけ注意していても発火がおこる確率はあります。

電車内でPSEマークの無い激安モバイルバッテリーを持ち込み発火!

こちらは、山手線内で男性が持ち込んだ激安のバッテリーが、網棚に置いて座っている最中に発火した自例です。

モバイルバッテリーと言えば、一昔前のiPhoneでもバッテリーがふくれて貝のように割れてしまった私の友人も居ました。

流石にこのバッテリーを購入したユーザーは気の毒ですね。

意図せず、乗客や山手線側に迷惑をかけてしまった事は乗客にも、運営会社にも本人にも本当に気の毒というほかありません。

使用するユーザーは、バッテリーにPSEマークがついて居るかなんていちいち確認しないので、明らかにメーカーのモラルや責任が問われる火災事例と言えます。

分別しないで捨てたモバイルバッテリーがゴミ収集車内で爆発!発火

これはユーザーのモラルが問われる問題ですが、実際の所、バッテリーが発火するなんて思っていない方の方が多い位、リチウムイオン電池の危険性は認知されていないと思います。

ゴミ収集車は、集めたごみを内部で圧縮するので、圧縮した際にリチウムイオン電池の頑丈な外装パッケージが破壊され、発火したものと思われます。

人が落とした位では大丈夫なモバイルバッテリーも、ゴミ収集車の圧縮機には流石に敵わなかったようです。

大抵の地域にや行政には、ゴミ収集日に電池の回収日があると思いますので、指定された日に必ず出しましょう。

モバイルバッテリーを処分する他の方法として、契約している電話会社に、モバイル端末の変更などをした際に、要らないバッテリーを回収するボックスが設けられています.

モバイルバッテリーはきちんと分けて捨てましょう。

まだ購入していないのですが、クリアケースがとてもかっこいいモバイルバッテリーを発見しました。

ShargeSorm2というメーカーの商品で、25600mAhという大容量で、他の追随を許さないくらいの大容量モバイルバッテリーです。

私は次モバイルバッテリーを購入する機会があれば、絶対これにしようと決めています。

日々様々なゴミ関連施設で事故が相次いでいます!日本テレビでも先日リチウムイオン電池が原因で火災が起きた事件を報道したばかりです。

他でも書いていますが、作業員の命にかかわりますし、走行中は二次災害の危険もある為、かならず電池は分別して捨てましょう。

ゴミ処理場で処分中のモバイルバッテリーが発火し数日業務停止!

これは、ごみ収集車内では難を逃れたモバイルバッテリーが、ごみ焼却場で爆発してしまった事例です。

すごいですね。

最大規模の損害ではないでしょうか?

たかが一本のバッテリーが原因で、修理に数千万円ですよ!

驚いている場合ではなく、本当にモバイルバッテリーは分別して捨てるべきだと再認識させられます。

まだ、ゴミ焼却場の職員に怪我がなかっただけ不幸中の幸いと言えます。

ライフさんで掲載されているゴミ処理場のニュースを引用させていただきましたが、本当に危険ですね!作業員の命に係わる事なので、絶対に電池は分別して捨ててください。

モバイルバッテリーのおすすめメーカーは?どんな製品が安全?

モバイルバッテリーは基本的にはPSEマークの付いているメーカーであれば、どのメーカーのものでも大丈夫です!

お気に入りのものを使っていただいて構いませんが、私の普段使用しているモバイルバッテリーや、おすすめのモバイルバッテリーを紹介します。

まずは、おすすめのモバイルバッテリーメーカーを紹介する前に、安全なPSEがついたモバイルバッテリーがどんな基準をクリアしているのかを解説します。

お勧めのモバイルバッテリーメーカー3選!

1位

AnkerPowerCore10000

大容量

PSE適合

iPhone

Android

2.4Ahの大電流で、素早い充電が可能なAnkerのモバイルバッテリー。

Ankerはモバイルバッテリーのメーカーとしては、かなり有名なメーカーで、種類も多いです。

やはり、Ankerはモバイルバッテリー部門でも殆ど1位を獲得する程ユーザー満足度が高いです。

私もモバイルバッテリーにはAnkerを使用していますが、今の所故障したり、発熱したりと言った不具合は特にありません。

2位

小型

軽量

20000mA

ライト付

電池残量

上記のAnkerよりも低価格ながら、バッテリー容量は20000mAと大容量で、倍の時間充電が可能です!更に、災害時にも便利なライトが付属しており、電残量も確認できるモニターが付いています。

TSUNEOのモバイルバッテリーは、アマゾンのおススメモバイルバッテリーによく登場してくる、ブランドメーカーのモバイルバッテリーです。

タイムセールも良くやっているので、見逃さず購入すると安価に買えます。

ツルツルの外見や、いざというときに懐中電灯の代わりにもなるモバイルバッテリーなんて頼もしいですね!

勿論、PSEマークもきちんとついている安心のメーカーです。

3位

22000mAh

4台同時充電

4種類のケーブル

コンパクト

LED電池残量計

コンパクトながら、上記の二製品よりもさらに低価格で大容量22000mAhの容量を誇るモバイルバッテリーです。

しかも、4台同時の充電が可能で、USB-A/Type-C/ライトニング/Micro-Bのケーブルが付属しています。

かなりの人気商品で、売り切れすることも多い商品です。

ご覧ください、この外観を!

写真で見ただけでも、様々な種類の機器に対応しているマルチタスクな存在感が凄いです。

こちらはXuhuiolというメーカーですが、上記で紹介した二製品よりもバッテリーの容量も大きいのに低価格というおすすめの商品です。

さらに、バッテリーケーブルも様々な種類に対応しており外見もかっこいいのでいう事ナシですね。

モバイルバッテリー発火確率と火災事例!まとめ

モバイルバッテリーの発火確率と、火災事例の総括です。

モバイルバッテリーは、基本的にリチウムイオン電池が使用されている事を説明しました。

その理由は、リチウムイオン電池は他の電池に比べて軽く、ナイフで切断できるほど加工性が良く、密度も低いので、単位面積当たりの容量を稼ぐことが出来るからです。

イオン化傾向の高い金属は反応性が良く、高い電圧を取り出す事が出来ます。

加工性が良く、単位面積当たりの密度が低いという事はイコール、モバイルバッテリーの小型軽量化につながるという事です。

但し、その再利用性や加工性・科学特性の高さと引き換えに、他の金属と比べてリチウムイオン電池は安全性に難のある素材でもあります。

リチウムは非常にイオン化傾向が高く、直ぐに電子がなくなり陽イオンの不安定な状態となりやすいので、水や湿気た空気との反応性が高く、空中では容易に発火します。

この発火を防止するために、保管は通常油の中に入れる事が多いようです。

大切な事なので、東京消防庁の案内をもう一度お伝えします!

リチウムイオン電池を使用したモバイルバッテリーが発火した時は、焦って水をかけるのは逆効果で、自然消化するまで待ち、完全に消化してから水や消火器を使って二次災害を防止してください。

発火原因に関しては主に2パターンある事も解説しました。

火災事例でもお伝えした通り、頑丈なリチウムイオン電池の外装が、分別されないゴミと一緒に出され、ゴミ収集車や、ゴミ焼却場の熱や機械によるダメージで発火する火災事例があります。

他に、PSEマークのついていない保護回路無のリチウムイオン電池を使用したことで、過充電や過放電が起こり、それが原因でモバイルバッテリーが発火する火災事例です。

ゴミ分別による火災は、私たちユーザーの意識で安全を担保する事が出来るので、ゴミはきちんと分別して、電池回収の日に必ず捨てましょう。

私たち個人が出来る発火対策としては、ゴミの分別は常識として、モバイルバッテリーは興味本位で分解しない事!

もし、発火が気になるのであれば、コンビニで売っているような、アルカリ電池やニッカド電池をバッテリーの代わりとして使用できるタイプの充電器に変更するという抜本的な発火対策もあります。

参考

コメント