ムラサキカタバミを見かけたことはありますか?その美しい花は、春の訪れを告げる可憐な存在ですが、実は「食べる」となると、注意が必要な一面が潜んでいます。

ムラサキカタバミには毒性(シュウ酸カルシウム)があり、特に根っこや球根部分には有害成分が含まれていることがあるため、安易に口にすることは避けた方が良いでしょう。

シュウ酸は多量に摂取すると危険ですが、ちゃんとあく抜きすれば食べられます!酸っぱい味の由来もシュウ酸カルシウムが原因です。

カタバミを食べる虫が好むこの植物ですが、彼らがなぜそのような選択をするのかも興味深いポイントです。

さらに、ムラサキカタバミの花言葉には「心の平和」といった美しい意味がありますが、同時に注意が必要な要注意外来生物としての側面もあります。

オッタチカタバミとの混同は避けるべきで、こちらはより強い毒性を持っています!食べることを考える際には、これらの知識を十分に持っておくことが重要です。

また、ムラサキカタバミには薬効があるという話もあり、伝統的な利用法が存在しますが、自己判断での使用は危険を伴います。

酸っぱい味が特徴的であるため、誤って食べてしまうこともあるでしょう!この記事では、ムラサキカタバミを食べることのリスクや、その意外な真相について詳しく解説します。

記事の要約とポイント

- ムラサキカタバミには、特に根っこや球根部分に毒性があり、食べることには注意が必要です。食べる時はしっかりあく抜きしましょう。

- ムラサキカタバミの花言葉には「心の平和」がありますが、同時に要注意外来生物としての側面も持っています。美しさの裏に隠された意味を知ることが重要です。

- ムラサキカタバミとオッタチカタバミは見た目が似ていますが、オッタチカタバミの方が毒性が強いです。このため、間違って食べることがないよう、両者の特徴をしっかり把握しておきましょう。

- ムラサキカタバミには薬効があるという意見もありますが、食べる虫が好む理由に迫ることで、この植物の生態系における役割を理解できます。安全に楽しむためには、正しい知識を持つことが大切です。

スポンサーリンク

ムラサキカタバミを食べる!葉は違和感ないが根っこは不味すぎる!

ムラサキカタバミは、他の山菜同様にシュウ酸を含み、毒は無く食べる事が出来、今回は葉・茎・根を茹でと素揚げで実食レポートしました。

結論から、味は言って根っこだけは茹でても素揚げにしても、土臭くて食べられる代物ではありませんでした。

カタバミの花言葉に関しては『輝き』と『喜び』で、昔の人がカタバミのシュウ酸を利用して硬貨を磨いた事に由来するもので、怖い要素が一切ないデマである事が分かりました。

カタバミの金属の汚れ落とし効果はかなり高く、実際に他のシュウ酸を多く含む植物と比較した結果、カタバミの汚れ落とし効果の有効性が確認出来ました。

本記事では、カタバミを食べる実食レポートや、カタバミの花言葉、カタバミを使った遊び方に関しても言及していますので、ぜひ最後までレポートをお読みください。

先にカタバミを食べるレポートの感想について解説すると、正直あまりおいしくないというのが本音です。

そもそも過食部分が少なすぎますし、根っこは栄養価があるようですが、繊維質が多すぎて沢山食べたいとは思えない植物でした。

今回は天ぷらにして食べましたが、生で食べると少し酸っぱさを感じます。

ムラサキカタバミも、同様の種類のカタバミも、元々日本には存在しない外来種の植物です。

カタバミの名前の由来は、花が閉じている時に半分食べられた?(全くその様には見えないが?)ように見える事から、カタバミという名前がついたそうです。

カタバミが日本に持ち込まれた経緯や、山菜としての時期や実際に食べた感想をレポートします。

ムラサキカタバミもアカカタバミも無毒なので、どのような調理方法で食べるのも、健康に問題が出ることは無い。(但しシュウ酸を含むので腎疾患のある方は注意)

カタバミの花言葉は『輝き』と『喜び』で、昔の人がカタバミで金属を磨いた事に由来するもので、怖いという噂は完全なデマ。

ムラサキカタバミは葉も根も食べられない事は無いが、実際に食べると根だけは繊維質だらけで土臭く完食するのは難しい。

カタバミを食べるとどうなる?まずい?おいしい?

固い

酸っぱい

過食部が少ない

栄養価は高い

カタバミを食べると、健康によい栄養価が沢山含まれているようですが、決して味が良いわけではないので、多量に食べたいとは思えない植物です。

他のサイトのレシピにもある通り、カタバミはメインで食べるというより、何か食材のアクセントや調味料的な位置づけが良いかもしれません。

- 知られざる要注意外来生物、ムラサキカタバミとは?

- 食べる前に知っておきたい毒性とその影響

- 料理やサラダで使用する際のヒントと注意点

- カタバミとムラサキカタバミの味は酸っぱい?葉は食べられるが根は不味い

知られざる要注意外来生物、ムラサキカタバミとは?

カタバミは外来種で観賞用として江戸時代に日本に持ち込まれたって知ってました?

カタバミという植物について少し解説すると、カタバミは多年草の外来種で、原産が南ヨーロッパや北アメリカから観賞用として、江戸時代に日本に持ち込まれたのが始まりだそうです。

観賞用という位ですので、確かにカタバミの花は特徴的で美しいものが多いですが、その生命力も半端ではなく、あまりの繁殖力の高さから環境省で要注意外来生物として指定されているようです。

カタバミの葉や茎、根には他の植物と同様に例外なくシュウ酸を含み、そのままかじって酸っぱさを楽しむ事もあったようです。(イタドリもかじって酸っぱさを楽しむ事がある)

あく抜きの方法は他の植物同様、灰汁・コメの研ぎ汁・重曹を使用してあく抜き可能ですが、カタバミはそれほど酸っぱさが気にならないので、そのままゆでて食べる事が出来ます。

余談ですが、もしカタバミが大量発生してしまった場合は、よくコメリなどでみかける防草シートをお勧めします。

この「庭の雑草バリア」は、ホームセンターで販売している防草シートの中でも、特にコスパの良い商品です。

左の写真は、ムラサキカタバミとアカカタバミが同時に生えている珍しい様子です。

どこのカタバミ群生地帯を見ても、大抵はそれぞれ単体で群生している事が多く、同時に同じ種類のカタバミが混在して育成している事はあまり見た事がありません。

右の写真は朝の8時ころに撮影したカタバミの様子ですが、夜は眠るという噂通り、午前8時現在ではまだ花は開花していません。

午前8時30分現在、他の場所に群生しているカタバミの様子ですが、ちらほらと花が膨らんできているのが分かります。

僅か一時間前後でこの花が完全に開花するのですから、不思議です。

開花後の画像は下記で紹介していますが、黄色でかなり目立つ色をしています。

花の大きさはそれほど大きくはなく、カタバミ自体は小さい植物ですが、群生しているので黄色い花は特に目立ちます。

開けた日当たりのよい場所に自生しており、他に背の高い植物が群生すると、すぐに枯れてしまいます。

こちらは、同日午前10時頃のカタバミの様子です。

日が出てくると同時に一気にカタバミの花が開花して、黄色や紫の花が開きました。

カタバミの花は、開花する前までは何処につぼみがあるのか分かりにくいですが、一旦開花すると色が原色で派手なので、直ぐにカタバミと判別がつきます。

防草シートを敷けず、かつ他に野菜などを育てている場合は、農薬を使わない除草剤がお勧めです!アミノ酸由来の除草剤なので、人体にも安全です。

食べる前に知っておきたい毒性とその影響

ムラサキカタバミは、その美しい花と葉で多くの人に親しまれている植物ですが、食べることを考える際には、毒性についての理解が不可欠です。

ムラサキカタバミを含むカタバミ属の植物は、一般的に毒性を持つものが多く、根っこや球根には特に注意が必要で、これらの部分には有害成分が含まれることがあります。

ムラサキカタバミには「シュウ酸」という成分が含まれています。この成分は酸っぱい味を持ち、食べると口の中に違和感を与えることがあります。

過剰に摂取すると、腎臓に負担をかける可能性があるため、注意が必要です!根っこや球根部分は、食べると非常に不味く、体調を崩す原因にもなります。

カタバミを食べる虫がこの植物を好む理由の一つは、その成分にありますが、私たち人間にとってはあまり好ましくないものです。

また、ムラサキカタバミは要注意外来生物としても認識されています。

日本では、他の植物に対して優位に繁殖する傾向があり、根絶が求められることもあります。

このため、庭や公園で見かけた際には、無闇に食べることは避けるべきです。

オッタチカタバミとの混同も危険です。

オッタチカタバミは、見た目が似ているため、間違えて食べてしまうことがあるのですが、こちらの方が毒性が強いことで知られています。

オッタチカタバミも他のカタバミ同様にシュウ酸を含みますが、しっかりあく抜きすれば平気です。

ムラサキカタバミを食べることを考える際には、これらの毒性や健康への影響を十分に理解し、慎重に行動することが必要です。

小さなお子様やペットがいる家庭では、誤って摂取することのないよう、注意を払うことが重要です。

安全に楽しむためには、事前にしっかりとした知識を持つことが大切です。

料理やサラダで使用する際のヒントと注意点

ムラサキカタバミを料理やサラダに使用する際には、いくつかのヒントと注意点を押さえておくことが大切です。

葉は比較的安全に食べることができますが、根っこや球根は避けるべきです。

↑食べられないことはないのが、他の見出しで判ると思いますが、とにかく毒云々以前に不味すぎて食が進みませんw

葉を使ったサラダや料理は、独特の酸っぱさが特徴で、他の食材と組み合わせることで新しい味わいを楽しむことができます。

サラダに使用する際には、新鮮なムラサキカタバミの葉を選び、しっかりと洗浄してから使用することが重要です。

特に、農薬や化学肥料が使用されている可能性がある場所で採取したものは、衛生面でのリスクがあるため、注意が必要です。

新鮮な葉は、サラダのアクセントとして非常に良い役割を果たしますが、必ず食べる前に毒性について確認しておきましょう。

料理に使用する場合は、ムラサキカタバミを軽く炒めたり、スープに加えるのもおすすめです。

火を通すことで、毒性成分が減少することがありますが、完全に安全になるわけではありませんので、根っこや球根は絶対に使わないようにしましょう。

そもそも、土臭くて料理のアクセントに使うには台無しです!

ムラサキカタバミの独特の風味を生かすためには、他の野菜やハーブと組み合わせると良いでしょう。

また、ムラサキカタバミを使った料理は、見た目の美しさも重視したいところです。

彩り豊かなサラダにすることで、食卓が華やかになります。

さらに、花言葉をテーマにした料理を作るのも面白いアイデアで、ムラサキカタバミの花言葉は「心の平和」とされており、食卓に安らぎをもたらす一品として楽しむことができます。

最後に、ムラサキカタバミを料理やサラダに取り入れる際には、食べる人の健康状態にも配慮することが大切です。

腎臓に問題がある方や妊娠中の方は、シュウ酸の影響を受けやすいため、事前に医師に相談することをおすすめします。

もし、カタバミがおいしくてもっと食べたい!という方は、重曹でしっかりあく抜きしゅればシュウ酸は中和されます。

確認するポイントは、重曹を溶かした水に入れてあく抜きしたら、酸っぱさを感じなくなればあくが抜けている証拠です。

カタバミのシュウ酸よりも、タケノコのシュウ酸や毒性の方がよほど強いと感じます。

これらのポイントを踏まえ、安全かつ美味しいムラサキカタバミの料理を楽しんでください。

カタバミとムラサキカタバミの味は酸っぱい?葉は食べられるが根は不味い

現在5月で、自宅周辺には様々な春の山菜が生えてくる頃ですので、前回に引き続き今回は旬が5月から10月頃のムラサキカタバミとカタバミを、実際に素揚げや茹でて実食してみたいと思います。

結論から言って、タイトル見出しの通り、アカカタバミもムラサキカタバミもどちらも葉は食べられますが、根っこは土の味しかせず、他のうまみ等も一切なく、細い割に繊維質だらけでとても食べられる代物ではありません。

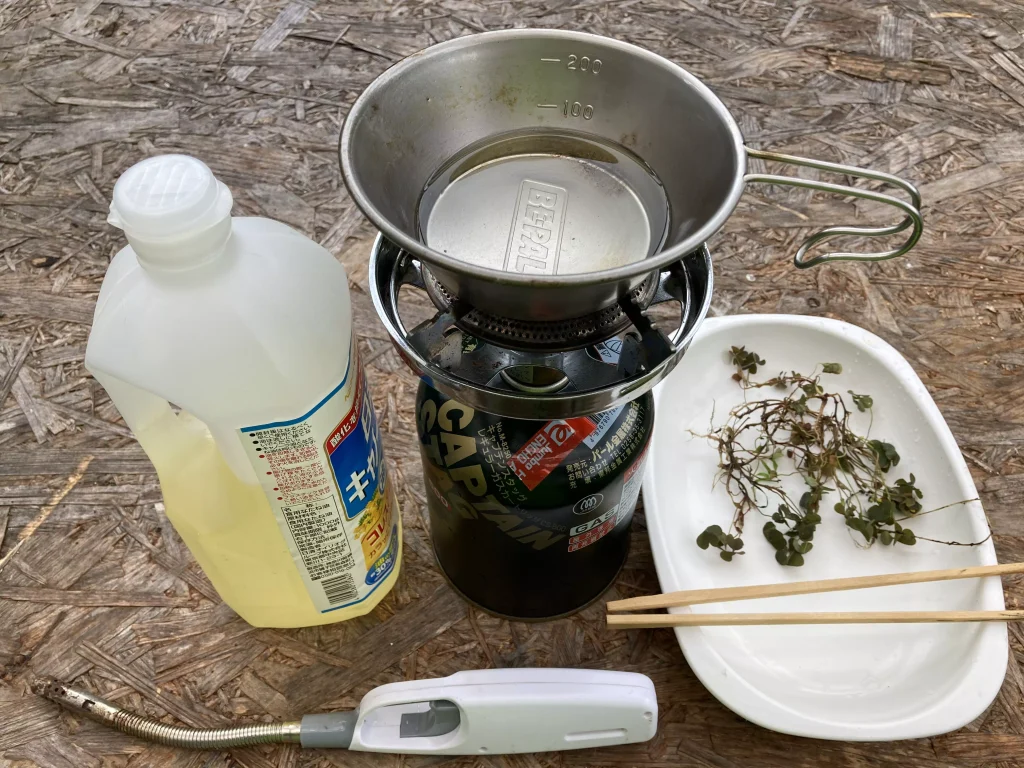

雑草や山菜を実食する時に使う、お決まりの天ぷら・素揚げセットw最近、五徳の部分が折れてしまいましたが、まだまだ現役です。

写真の右の皿に乗っているのは、掘り起こしたアカカタバミ・ムラサキカタバミを洗ったものです。

根っこ自体は細いですが、触った感じが既に固そうで、本当に食べられるのか不安になります。

この手の植物の根っこを他にも食べた経験がありますが、決まって根っこは、ゆでても揚げても、外の皮は基本的にどの植物も固く、中は柔らかいものと繊維質のものが多いかのどちらかです。

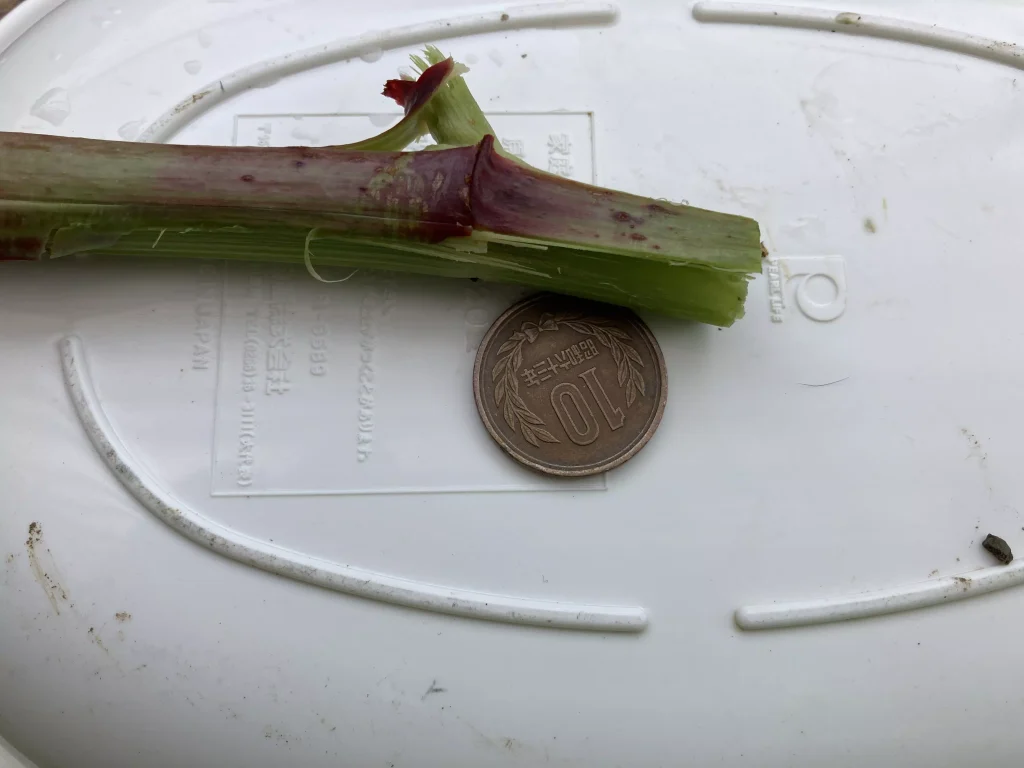

植物の茎の細さから、それほど根の取り出しには難儀しないだろうと考えていましたが、予想以上に浅い根っ子で、手でも十分に掘り起こせるのではないかというレベルの根の浅さでした。

土が柔らかく、湿っている平地に多く生える事が多いカタバミですが、私の自宅の平地にも群生していて、毎年この時期になるとからなずカタバミを見ます。

根は浅くて良いですが、裏を返せばその変に生えている根っこは、環境によって食べると衛生的に健康に良くない場合が多いです。

根の浅い植物は、地表の重金属や、有害物質を根っこから吸収する事が多いからです。

今回は、庭に生えているカタバミを実食レポートしていますが、園芸用には実に様々なカタバミが存在します。

CVENKIで販売している以下の商品をご覧ください!商品画像だけでもカタバミという植物は、色彩豊かな植物である事が分かります。

ただし、他のカタバミについては、どのような毒性があるのかわからないので、こういった販売目的のものは、あくまで観賞用としてたのしみましょう。

とりあえず根っこ事アカカタバミとムラサキカタバミを掘り起こして洗ってみましたが、もうぐちゃぐちゃでどっちがどっちか判別がつかないですね。

おまけに根っこが非常に細く、葉ももろいので、勢いよく洗うと直ぐに根がちぎれますし、葉の部分も分離してしまいますので、流水で静かに洗う事をお勧めします。

白い皿で見ると、根っこの黒さが際立ちますが、これが素揚げにすると面白い程白くなったのがとても印象的でした。

熱でカタバミの色素の部分が分解されてしまったのでしょうか?

カタバミもへびいちごの素揚げの時と同様に、あまり油を高温にし過ぎず、箸がじゅわじゅわと静かに泡だつ位の温度で揚げるのが丁度良いかもしれません。

あまり油の温度を上げ過ぎると、葉や茎が小さいので、へびいちご同様に葉も根も一瞬で炭化してしまいます。

写真でも解説した通り、なぜか真っ黒かった根の部分は油で高温を加えると真っ白になりました。

カタバミは可食部が少なく、色も暗い色をしているので高温の油で揚げると、どこまで揚がっているか判断がつかず、焦がしてしまいました。

水分は少ないので、よく洗えば素揚げでも油が跳ねることは殆どありませんでした。

完成しました!

アカカタバミとムラサキカタバミの素揚げですが、見た目が非常に悪いですね。

揚げ過ぎて、折角白かった根の部分はすっかり黒っぽくなってしまいしました。

先ほど解説した通り、暗めの色の植物なので、どれくらいの時間挙げるのか適切なのか分からず、揚げすぎて焦がしてしまったようです。

肝心の味の方はどうかというと・・・葉の部分は普通に違和感なく食べる事が出来ましたが、へびいちごの時と同様に、葉の大きさが小さいのでイマイチ物足りなさを感じます。

根の部分はというと、ゆでても揚げても土っぽさが消えず、とても食べられる代物ではありませんでした。

根っこを洗うときも、土が相当付いているので、何度も洗ったつもりではいましたが、それでも洗い方が足りなかったのかも知れません。

へびいちごも春になると道端でよく見かける生命力の強い植物ですが、こちらもドクイチゴという別名とは裏腹に、毒も無く普通に食べる事が出来ます。

へびいちごに関する実食レポートはこちらの記事で紹介していますので、併せてご覧ください。

ムラサキカタバミを食べる害虫とカタバミに纏わる知識イロイロ

まず先に、カタバミやムラサキカタバミを好む代表的な害虫についてまとめた表をご覧ください。

| 害虫名 | 特徴・説明 |

|---|---|

| アブラムシ | 小さく、緑色や黒色。植物の汁を吸い取る。 |

| コナジラミ | 白い粉状の虫。葉の裏に生息し、汁を吸う。 |

| ヨトウムシ | 幼虫は緑色で、葉を食い荒らす。 |

| カメムシ | 植物の汁を吸うが、特に若い葉を好む。 |

| ハモグリバエ | 幼虫が葉の中にトンネルを作り、食害を与える。 |

| ミノムシ | 幼虫が葉を食べ、ミノを作る。 |

| ナメクジ | 湿った環境で活動し、葉を食べる。 |

ムラサキカタバミは、その美しい花と特徴的な葉で多くの人に愛されていますが、実はこの植物には食べる害虫が多く存在します。

これらの害虫は、ムラサキカタバミの成長を妨げるだけでなく、植物自体に深刻なダメージを与えることがあります。

ここでは、ムラサキカタバミを食べる害虫と、その特徴について詳しく見ていきましょう。

まず、ムラサキカタバミを好む主な害虫の一つは「アブラムシ」です。

アブラムシは非常に小さく、通常は緑色や黒色をしています。

彼らは植物の汁を吸うため、葉がしおれてしまったり、成長が妨げられる原因となります!特に若い葉を好み、群れを作って生息することが多いです。

このため、早期に発見し、対策を講じることが重要です。

次に挙げられるのが「コナジラミ」ですが、コナジラミは、葉の裏に生息し、白い粉状の虫として知られています。

彼らも植物の汁を吸うため、被害を受けた葉は変色し、最終的には枯れてしまうこともあり、コナジラミは、特に温暖な気候下で発生しやすく、注意が必要です。

さらに「ヨトウムシ」もムラサキカタバミにとっての脅威です。

ヨトウムシは幼虫の状態で葉を食べ荒らし、特に若い葉を好みます!彼らの食害は非常に目立ち、被害が進むと一晩で葉がなくなってしまうこともあります。

「カメムシ」は、植物の汁を吸う害虫の一つで、ムラサキカタバミの葉や茎に集まり、彼らは乾燥した環境を好み、葉を傷めるだけでなく、植物の成長を妨げる原因にもなります。

また、「ハモグリバエ」は、葉の中にトンネルを作って食害を与えます。

これにより、葉が枯れてしまうことがあり、見た目にも影響を及ぼすばかりか、若い葉に対しては非常に危険です。

このように、ムラサキカタバミには多くの害虫が存在し、それぞれが異なる方法で植物にダメージを与えます。

カタバミ類の害虫に対処するためには、定期的な観察と早期の対策が必要で、アブラムシやコナジラミには、自然由来の殺虫剤や手作りの石鹸水を使用することで効果的に駆除できます。

ムラサキカタバミの周囲に他の植物を植えることで、害虫の発生を抑えることができます。

特に、虫を寄せ付けない植物を選ぶことが重要です。

また、定期的な剪定や清掃を行うことで、害虫の発生を予防することも効果的です。

ムラサキカタバミは、その美しさだけでなく、薬効や花言葉にも注目される植物ですが、害虫による被害を防ぐためには、適切な管理が求められます。

ムラサキカタバミと害虫の関係

ムラサキカタバミ

食べる虫

花言葉

薬効

根絶

ムラサキカタバミには、食べる虫が多く集まります。これには薬効があるとの意見もありますが、根絶が求められる要注意外来生物です。また、花言葉の意味も興味深く、知識を深めることで安全に楽しむことができます。

- 花言葉の意味とその怖さとは?「喜び」「輝き」

- 根っこと球根を食べる虫は居る?根絶できる除草剤は?

- オッタチカタバミとの違いと見分け方

- カタバミに含まれる薬効成分・栄養価と天ぷら以外の調理法

- ムラサキカタバミを食べる!実食レポートまとめ

花言葉の意味とその怖さとは?「喜び」「輝き」

カタバミの花言葉が怖いなんてのはウソ!『喜び』『輝き』が花言葉と言われ、その真相やカタバミを使った他の遊び方について解説します。

カタバミの花言葉は『輝き』『喜び』で、どこから怖いというサジェストが出てきたのか、他の書籍や文献を参考にしても分かりませんでした。

カタバミはクローバーと似た葉っぱを持つ植物ですが、葉はクローバーと同様にハート型なものの、クローバーのような白い模様が無いのが特徴です。

カタバミが『喜び』『輝き』と言った花言葉がついた由来は、下記の実験でもある10円玉硬貨磨きの効果が理由の様です。

下記の実験の概要を簡単に解説します。

カタバミと、カタバミよりシュウ酸を多く含むイタドリで10円玉硬貨を磨く実験をしたのですが、結果はカタバミの圧勝で、びっくりする程硬貨の汚れが落ちました。

江戸時代の昔の人たちは、カタバミを使って金属や硬貨を磨いたそうで、花言葉の『輝き』『喜び』はここから来ているそうです。

更に驚いたのが、今回のカタバミとは関係の無い話ですが、実験で使った硬貨を何の気なく調べてみたところ、10円硬貨にも関わらず、800円から1400円の価値がある事に驚きました。

カタバミの花言葉、『喜び』『輝き』を同時に手に入れた瞬間でした。

こういう偶然が重なると、カタバミの女子力の高いハート形の葉や、スピリチュアル性の高そうな花言葉に特別な意味があるように思えてしまいます(笑)

結論、カタバミ 花言葉 怖いという真相は全くのデマですが、花言葉通りの結果になってある意味怖いですw

カタバミの花言葉が怖いのはなぜ?

輝き

やさしさ

喜び

カタバミの花言葉に怖い要素はありません。

怖いと検索されてしまうのは、他の花言葉との混同が考えられます。

花言葉の中には、カルミアのように『裏切り』という怖い花言葉を持つ植物も存在します。

また、カタバミの天ぷら以外の調理方法については、レモンのような酸味を利用して、スパイスやスープ、炒め物に使われる事もあります。

10円玉磨き!アカカタバミ VS イタドリが衝撃過ぎる結果に!

アカカタバミとイタドリで10円玉磨きをした結果が衝撃的でした。

結論から言うと、アカカタバミが10円玉の汚れを落とす効果は本当で、口に入れて酸っぱさを感じる事が多いです。

汁の量も多いイタドリがシュウ酸を多く含むので、汚れ落としの効果が大きいと推測していましたが、実際に両者で10円玉磨きの効果を比較すると、カタバミの圧勝でした。

この時は、カタバミで10円硬貨を磨いても、それほど綺麗にはならないだろうと、半ば都市伝説位の考えで試してみた結果が衝撃的でした。

画像でも説明している通り、使用したカタバミは葉の部分をほんの一つまみした程度ですが、指で少し揉んでから2,3回十円玉を軽くこすってみたところ↓↓

まさかの結果ですね!

汁がついたところから、どんどん10円硬貨の汚れが落ちていくのが分かりました。

昔の人が、カタバミで硬貨や金属を磨いたというのは、都市伝説ではなく本当でした!それにしても驚きですね。

かじってもそれ程シュウ酸の酸っぱさを感じなかったので、カタバミよりシュウ酸を多く含むイタドリで試した方が、より10円硬貨の汚れを落とす効果は高いだろうと考えていました。

しかし、試した結果が更に衝撃的でした↓↓↓

カタバミは、10円硬貨をこすりにくかったですが、イタドリならカタバミよりシュウ酸を多く含み、先端がブラシ状になるので掃除しやすいと考えました。

イタドリのシュウ酸の多さは、実際かじると体感でも分かります。

イタドリの茎を刷毛状にして掃除した方が、よっぽど効率的だろうと考えましたが、イタドリではまさかの全然汚れが落ちないという結果になりました。

カタバミより汁の量もシュウ酸の量も多いはずなのに、磨いても磨いても全然落ちない!この結果には本当に衝撃を受けました。

江戸時代に高精度な測定機器が無い時代に、昔の人は様々な植物で硬貨の汚れを落とす方法を模索していたのでしょうか?

イタドリもカタバミ同様シュウ酸を含みますが、イタドリのように下処理をすれば食べられます。

カタバミを使った遊び方イロイロ!花相撲や見つけたらラッキーな四葉

カタバミは、単に観賞用の植物として持ち込まれただけではなく、昔から遊びの道具としても利用されていたってご存じですか?

その遊び方が、茎の繊維を利用した花相撲と、見つけるのが四つ葉のクローバーよりも難しいと言われるカタバミの四葉探しです。

詳しくは、他にも詳しく紹介しているサイトがありますが、ここでは概要だけお話しします。

カタバミの花相撲は、カタバミの茎の繊維を互いにひっかけて引っ張って先に切れた方が負けという誰にでも想像がつく簡単な遊びです。

見つけるのが、四つ葉のクローバーよりも難しいカタバミの四葉は、私もじっくり探してみましたが、全く見つける事が出来ませんでした。

本当に存在するのでしょうか?

他にも、遊びではありませんが、上記の様に硬貨を磨く用途としても利用できますし、ブログを書いたことで、カタバミの意外な利用法を知るきっかけになりました。

根っこと球根を食べる虫は居る?根絶できる除草剤は?

ムラサキカタバミの根っこや球根は、植物の栄養を蓄える重要な部分ですが、これらを食べる虫も存在します。

根っこや球根を好む害虫の中で特に注意が必要なのが「ナメクジ」です。

ナメクジは湿度の高い環境を好み、夜行性で活動します。

彼らは根っこや球根を食べることで、植物の成長を妨げるだけでなく、場合によっては植物を枯らす原因にもなります。

特に、湿った土壌で活動することが多いため、雨の多い季節には特に注意が必要です。

また、土壌中には「コガネムシ」の幼虫も存在し、これらは根の部分を食べることで知られています。

コガネムシの幼虫は、特に土の中で成長し、根を食べることで植物に深刻なダメージを与え、植物が弱り、最終的には枯れてしまうこともあります。

これらの害虫を根絶するためには、いくつかの方法があり、手作業での駆除が考えられます。

ナメクジやコガネムシの幼虫を見つけたら、手で取り除くことが効果的で、ナメクジ対策には、ビールを使ったトラップが有名です。

ビールを入れた容器を地面に埋めておくことで、ナメクジが引き寄せられ、効果的に捕まえることができます。

さらに、化学的な除草剤も考慮する必要があります。

根っこや球根を食べる害虫に対して効果的な除草剤としては、特定の成分を含むものが挙げられます。

しかし、これらの薬剤は使用方法に注意が必要で、植物や環境に影響を与える可能性があるため、使用する際には必ず説明書を確認し、適切に使用することが求められます。

根絶を目指す場合、土壌の管理も重要です。

健康な土壌を維持するためには、定期的な土壌改良や有機肥料の使用を推奨します!これにより、土壌の微生物環境が整い、害虫の発生を抑えることができます。

ムラサキカタバミを健康に育てるためには、これらの害虫への理解と対策が不可欠です。

根っこと球根を食べる虫を効果的に管理し、植物を守ることで、美しいムラサキカタバミを楽しむことができるでしょう。

オッタチカタバミとの違いと見分け方

ムラサキカタバミとオッタチカタバミは、見た目が非常に似ているため、混同されることが多い植物です。

しかし、両者にはいくつかの重要な違いがあり、それを理解することで、誤って食べてしまったり、誤った管理をするリスクを減らすことができます。

ここでは、ムラサキカタバミとオッタチカタバミの違いや見分け方について詳しく解説します。

まず、ムラサキカタバミは、一般的に紫色の花を咲かせる特徴があり、花の大きさは約2~3センチ程度で、非常に可憐な外見をしています。

一方、オッタチカタバミは、主に黄色の花を咲かせることが多く、見た目の印象が大きく異なります。

花の色だけでなく、葉の形状にも違いがあり、ムラサキカタバミの葉は心形で、光沢があり、やや大きめですが、オッタチカタバミの葉はより細長く、形が異なります。

次に、根っこや球根の違いについても触れておきましょう。

ムラサキカタバミの根は細い根が多く、比較的浅いところに生えていますが、これに対して、オッタチカタバミは球根がしっかりとした形状で、地下深く伸びることが特徴です。

このため、オッタチカタバミは繁殖力が強く、特に要注意外来生物としても認識されています!繁殖力の強さから、周囲の植物に悪影響を及ぼすことがあり、根絶が求められることが多いのです。

毒性に関しても違いがあります。

ムラサキカタバミには、少量であれば食べられる部分もありますが、根っこや球根には毒性が含まれていることがあります。

オッタチカタバミの方が、特に強いシュウ酸を持つため、誤食すると健康に深刻な影響を与える可能性があります。

特に小さな子供やペットがいる家庭では、注意が必要です。

花言葉の面でも違いが見られます。

ムラサキカタバミの花言葉は「心の平和」とされ、穏やかな印象を与えますが、オッタチカタバミはその毒性や繁殖力から、あまり良いイメージを持たれないことが多いです。

これらの情報は、庭や公園でこの二つの植物を見かけた際に、どちらがどちらかを判断するのに役立ちます。

見分け方としては、まず花の色を確認することが非常に有効です。

ムラサキカタバミは紫色の花を咲かせ、オッタチカタバミは黄色の花を咲かせます。

また、葉の形状も確認しましょう!ムラサキカタバミの葉は心形で光沢があり、オッタチカタバミは細長い形をしています。

さらに、根の状態も確認することで、見分ける手助けになります。

このように、ムラサキカタバミとオッタチカタバミは、見た目は似ていますが、特徴や生態は大きく異なります。

食べることを考える際には、これらの違いを理解しておくことが重要です。

誤ってオッタチカタバミを食べてしまうことのないよう、しっかりと見極める力を養いましょう!正しい知識を持つことで、安全に植物を楽しむことができるでしょう。

カタバミに含まれる薬効成分・栄養価と天ぷら以外の調理法

カタバミ(Oxalis)は、日本全国に広く分布する雑草の一種で、可愛らしい黄色の花を咲かせる植物として知られています。

しかし、カタバミは単なる雑草ではなく、古くから野草食材として食べる事が出来、親しまれてきました。

最近では、自然食や野草ブームの影響もあり、カタバミを食べることが注目されています。

以降では、カタバミの栄養価や効能について詳しく解説し、天ぷら以外でカタバミを食べる方法と、その食材としての可能性に迫ります。

カタバミを食べるメリットは?

老化防止

抗酸化作用

オキザリ酸

ビタミン

ミネラル

カタバミに含まれるオキザリ酸は、体内の老廃物を輩出する働きがあると言われています。

また、ビタミンCやポリフェノールは抗酸化作用があり、細胞の老化を抑え美肌効果が期待できます。ミネラルも多く含まれるので、とりすぎた塩分のむくみ防止効果が期待できます。

カタバミの栄養価

カタバミは小さな葉っぱですが、驚くほど多くの栄養素を含んでいます。

まず第一に、ビタミンCが豊富です。

ビタミンCは食べると、免疫力を高め風邪予防や疲労回復に効果的です。

また、カタバミにはミネラルも豊富に含まれており、特にカルシウムやカリウム、マグネシウムが多く含まれています。

これらのミネラルは、骨の健康を維持し、血圧の調整や心臓機能のサポートに寄与します。

また、カタバミには抗酸化作用を持つフラボノイドやポリフェノールも含まれており、体内の酸化ストレスを軽減する効果があります。

これにより、カタバミを食べる事で、老化防止や生活習慣病の予防にも役立つと言われています。

特に、カタバミに含まれるオキザリ酸には、体内の毒素を排出するデトックス効果が期待できます。

カタバミの効能 Q and A

-

カタバミを食べると免疫力の向上は期待できますか?

-

カタバミ 食べることで、豊富なビタミンCを効率よく摂取することができます。

ビタミンCは、免疫系を強化し、風邪やインフルエンザといった感染症に対する抵抗力を高めます。

また、ビタミンCは体内のコラーゲン生成を促進し、肌の健康維持にも役立ちます。

-

カタバミに含まれるオキザリ酸のデトックス効果とは?

-

カタバミの特徴的な成分であるオキザリ酸は、体内に蓄積した老廃物や重金属を排出する働きがあるとされています。

オキザリ酸は酸味のもととなる成分で、レモンや酢に似たさわやかな風味が特徴です。

この成分が、腎臓や肝臓の機能をサポートし、体内の浄化を助けます。

特に、現代の食生活で過剰摂取しがちなナトリウムの排出を促進するため、むくみの解消にもつながると考えられます。

-

カタバミの抗酸化作用は老化防止に効果的ですか?

-

フラボノイドやポリフェノールなどの抗酸化物質が豊富に含まれているため、カタバミ 食べることは、体内の酸化ストレスを減少させ、細胞の老化を防ぐ効果があります。

酸化ストレスは、がんや心血管疾患など多くの疾患の原因とされていますが、カタバミの抗酸化成分がこれらのリスクを低減する助けになるでしょう。

-

消化促進と胃腸の健康効果は期待できますか?

-

カタバミには、食物繊維が多く含まれているため、消化を促進し、腸内環境を整える働きがあります。食物繊維は便秘の予防や改善にも効果的です。

また、カタバミの持つ酸味は、胃酸の分泌を促し、食欲増進や消化を助ける効果があります。

食前や食事中にカタバミを摂取することで、胃腸の働きが活性化され、消化不良の予防に役立ちます。

-

カタバミで言い伝えのある民間療法とは何ですか?鎮痛・鎮静効果

-

伝統的な民間療法では、カタバミは軽度の鎮痛剤として利用されることもあります。

カタバミの葉や茎には、炎症を鎮める効果があり、虫刺されや軽い傷口の治療に用いられてきました。

また、カタバミのジュースを直接塗布することで、炎症を軽減し、自然治癒力を高める効果が期待できます。

カタバミを食べる方法

てんぷら以外にカタバミを食べる方法について、詳細を解説します。

カタバミを食べる際のポイントとして、その酸味を活かす料理が最適です。

例えば、サラダに加えることで、レモンのようなさわやかな酸味がアクセントとなり、他の野菜との相性も抜群です。

また、カタバミはスープや炒め物にも使えます。

特に、魚料理や肉料理の付け合わせとして少量使用することで、風味が引き立ちます。

ただし、カタバミにはしゅう酸が含まれているため、大量に食べると腎臓に負担をかける可能性があります。

特に、腎臓結石のリスクがある人は注意が必要で、適度な量を楽しみながら取り入れるのがポイントです。

カタバミと他の野草の比較

カタバミは他の野草に比べても優れた栄養価を持っています。

例えば、タンポポやヨモギもビタミンやミネラルが豊富ですが、カタバミの酸味とデトックス効果は独特であり、特に腎臓や肝臓に負担をかけずに浄化作用を得たい人に適しています。

また、他の野草と組み合わせて食べることで、栄養バランスも良くなります。

カタバミは、雑草として知られる一方で、食材としての価値も高い植物です。

ビタミンC、ミネラル、抗酸化物質など、健康に有益な成分が豊富に含まれており、免疫力向上やデトックス効果、抗酸化作用、消化促進といった多くの効能が期待できます。

カタバミを食べることで、自然からの恩恵を手軽に取り入れることができ、現代人の健康維持に役立つことでしょう。

ただし、食べる量、過剰摂取には注意が必要です。

適量を守り、他の野草や食材と組み合わせることで、カタバミの栄養価を最大限に活かすことができます。

自然の中で見つけたカタバミを、安全に楽しく食べるために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

ムラサキカタバミを食べる!実食レポートまとめ

ムラサキカタバミは、日本国内でもよく見かける野草の一つで、その特徴的な花や葉は、庭や公園で目を引く存在となっています。

しかし、この美しい植物には、実は注意が必要な側面もあります。

まず、ムラサキカタバミを食べることができるのかという疑問があり、多くの人が「食べる」ことに挑戦していますが、実際には毒性を持つ部分も存在します。

特に根っこや球根部分には、有害成分が含まれていることがあるため、注意が必要です!食べる虫がいることからも、その成分が生態系に影響を与えていることが伺えます。

ムラサキカタバミの花言葉には、意外にも「心の平和」や「無邪気」という意味がある一方で、毒性を持つ植物としての側面も忘れてはいけません。

これが、一般の人々にとっての衝撃的な真相となるのです。

特に、オッタチカタバミとの混同が多く、間違えて食べてしまうこともあります。

オッタチカタバミも似たような見た目をしていますが、こちらの方が毒性が強いことから、根絶が求められる場合があります。

また、ムラサキカタバミには薬効があるとの意見もあります。

伝統的な民間療法では、葉や茎を利用して様々な健康効果を期待することがありますが、これも自己判断で行うべきではありません。

特に、酸っぱい味がシュウ酸由来であるため、食べる際には注意が必要です。

要注意外来生物としての側面も見逃せません!ムラサキカタバミは、日本国内で繁殖力が高く、他の植物に影響を与える可能性があります。

そのため、地域によっては駆除が進められています。

このように、ムラサキカタバミは見た目の美しさとは裏腹に、注意すべき点が多く存在します。

食べることを考える際には、しっかりとした知識を持って行動することが大切で、毒性や花言葉、薬効についての理解を深めることで、安全に楽しむことができるでしょう。

続いて食レポについてまとめます。

ムラサキカタバミを食べた感想は、葉は他の山菜同様癖がありませんしたが、天ぷらや素揚げにするには量を稼がないと物足りなく感じる事がありました。

根に関しては、ゆでても素揚げにしても食べられない程に土臭く、繊維質が多すぎて細い根の割には嚙み切るのも苦労する程硬い根っ子でした。

葉と茎に関しては、素揚げでもおひたしにしても食べる事が出来ました。

気になるシュウ酸ですが、カタバミにも例外なく他の山菜同様にシュウ酸を含んでいますが、イタドリと比べても酸っぱさを感じる事は少なく、少量なら生のままでも食べる事が出来そうです。

カタバミの花言葉が怖いという真相に関しては、完全にデマだという事が確認出来ました。

そもそも、カタバミの花言葉が『喜び』と『輝き』であるので、なぜ怖いというサジェストで上がってきたのか不思議でした。

このカタバミの花言葉の由来は、昔の人がカタバミで金属や硬貨を磨いたことに由来するものです。

私も、実際にカタバミで10円硬貨を磨いてみましたが、その汚れ落とし効果は驚く程で、一つまみしたカタバミを軽くもんで数回擦っただけで、どんどん10円玉の汚れが浮いてきました。

カタバミよりもシュウ酸を多く含むイタドリの方が、汚れ落としの効果が高いだろうと推測し、比較してみました。

しかし、結果は予想外のもので、何とイタドリはいくら磨いても10円硬貨が綺麗になりませんでした。

カタバミという植物は、元々日本にあった植物ではなく、古くは江戸時代に観賞用として日本に持ち込まれたのが始まりの様です。

ただ、その繁殖力と生命力の高さから、多年草のカタバミは地上菊をカットした位では全く枯れる事無く毎年生えてくるほどの生命力です。

実際にカタバミの生命力の高さは他の在来植物を枯らせる心配も懸念されており、環境省からは要注意外来生物に指定されています。

参考

コメント