タラの芽が育ちすぎてしまったと感じている方も多いのではないでしょうか?春の訪れを告げるこの山菜は、天ぷらとしての美味しさが特に人気ですが、育ちすぎたタラの芽には注意が必要です。

大きくなりすぎたタラの芽は、味や食感が変わってしまうため、収穫のタイミングが重要で、タラの芽もどきと間違えてしまうこともあるため、その見極めも大切です。

また、タラの木の剪定は、秋に行うのが理想的で、この時期には樹木の成長が落ち着き、剪定によって来年の収穫に向けた健康的な新芽を育てることができます。

剪定の際は、トゲに注意しながら行う必要があります!正しい剪定を行うことで、タラの芽の栽培がより成功し、美味しい天ぷらを楽しむ準備が整います。

タラの芽の栽培方法や注意点を知っておくことも重要で、育ちすぎた場合の対処法や、収穫の最適な時期についての情報は、これからの時期に役立つことでしょう。

ここでは、タラの芽の美味しさを最大限に引き出すためのヒントや、栽培に関する具体的なアドバイスを動画とともにご紹介します。

タラの芽の魅力を存分に楽しむための情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

美味しい天ぷらを作るために、タラの芽の育ちすぎや剪定の時期について知識を深めることが、あなたの料理を一段と引き立てることでしょう。

記事の要約とポイント

- タラの芽は育ちすぎると味が変わるため、適切な時期に収穫することが重要です。特に、天ぷらとして楽しむ際は、大きくなりすぎたものを避けるため、早めの収穫を心がけましょう。

- タラの芽と似た植物であるタラの芽もどきには注意が必要です。見た目が似ているため、間違えて収穫しないように、しっかりと見分け方を知っておくことが大切です。

- タラの木の剪定は秋に行うのが理想的です。適切な剪定を行うことで、来年の栽培に向けて健康的な新芽が育つ環境を整えられます。剪定の際は、トゲに注意しながら行いましょう。

- タラの芽の栽培には、育ちすぎを防ぐための管理が不可欠です。栽培中の注意点や、天ぷら用の美味しいタラの芽を育てるためのポイントを、動画などで確認しながら学ぶことが効果的です。

スポンサーリンク

タラの芽が育ちすぎた場合の対策と注意点

タラの芽が育ちすぎて食べられるのかどうか、疑問に思う事ってありますよね?タラの芽の収穫時期は、4月までと言われています。

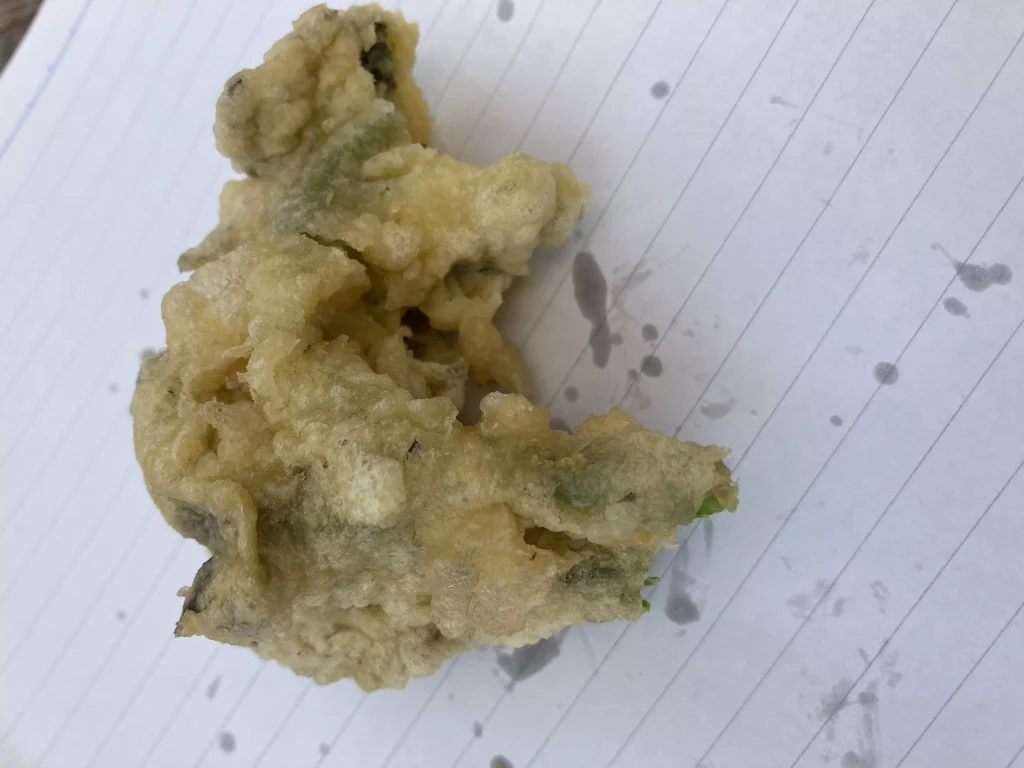

私の自宅のタラの芽の木は、既に葉が開き始めているものもあり、育ちすぎて収穫したタラの芽の根元には画像のようにトゲトゲが生えてきています。

タラの芽の木を栽培して苗を植えるのに適切な時期は、11月から12月までで、剪定は秋ごろに行うと良いと言われています。

実際に、栽培時期が過ぎて育ちすぎたタラの芽を収穫して天ぷらにして食べてみたので注意点は勿論、味や食感を報告します。

では、実際に収穫時期『4月』を過ぎて育ちすぎたタラの芽を収穫して、天ぷらにして食べてみます!

育ちすぎたタラの木の実際の画像や、天ぷらで調理する時の注意点【ポイント】を画像で詳しく食レポします。

タラの木はトゲが多い植物ですので、育ちすぎたタラの芽を収穫するときは、トゲでけがをしないように注意する必要があります。

また、タラの芽にはよく似たタラの芽もどきという植物が存在します。

タラの芽もどきは、実際に収穫してみると、ウルシだったり、ハリギリだったりコシアブラだったりという事もあります。

割と似ていて、上記のタラの芽もどきはどれも食べることが出来ます。

タラの芽と最も似た植物で、タラの芽もどきとして有名な『カラスザンショウ』があります。

カラスザンショウにはタラの芽にも似たとげがありますが、トゲがタラの木よりも短く、コブの上にとげが生えたような恰好をしています。

タラの木のトゲは長く細いので、よく見ると見分けがつきます。

タラの芽がおいしくて毎年必ず天ぷらにして食べたい!と考える方もいると思いますので、そんな方の為に、山形県産のタラの芽の冷凍食品を紹介します。

タラの芽が4月を過ぎて育ちすぎても実際に天ぷらにすればイケる!トゲトゲの茎の部分も全部美味しかった!

天ぷらにする時の注意点は、新芽よりは多少硬いので最初弱火でじっくり揚げて柔らかくして後は強火でカラッと揚げると美味しいです。

タラの木の芽の剪定時期や栽培時期は、苗を使うのが手っ取り早く11月から12月の間に行い、タラの芽の食べ頃のピークは今回の様に4月の頭が限界だった。

育ちすぎたタラの芽とタラの芽もどき

カラスザンショウ

ウルシ

ハリギリ

コシアブラ

フキノトウ

上記の植物は、育つ家庭でタラの木やタラの芽に似たような外見を持つことがあり、間違えやすいですが、生えている位置や特徴を見ると、育ちすぎたタラの芽とは異なります。

- 成長しすぎなタラの木を画像で解説!放置しても勝手に生えてくる生命力

- 育ちすぎたタラの芽を使った天ぷら調理の注意点とは

- タラの芽もどきと本物の見分け方

- タラの芽の栽培における剪定のポイントと注意点

- 育ちすぎたタラの芽の食レポ!実際に食べたら問題ないし美味しかった!

成長しすぎなタラの木を画像で解説!放置しても勝手に生えてくる生命力

まずは、私の自宅に生えているタラの木の芽の画像をご覧ください!

実際に、栽培しようと思って植えたタラの木の芽は数本ですが、以前に植えたものや勝手に生えてきたものなどで、剪定という場合ではなくなり切断してしまったタラの木の芽が沢山あります。

タラの木の芽は、画像のように日当たりが良く、水はけも良い場所に多く生えています。

育ちすぎたタラの芽は、かなりの高さまで伸びて、三脚を使っても収穫が難しい高さまで成長することも珍しくありません。

タラの木には、何度も解説している通り、トゲがたくさんあるので、三脚に上って収穫しようとしてトゲがささった反動で転倒!というリスクもゼロではありませんので、注意が必要です。

栽培というかほぼ放置していますが、毎年至る所に勝手に生えて、天ぷらにしても食べきれない程になってきました。

おいしいですが、ここまで育つと既に収穫が難しい状態です。

タラの木の芽は、山菜の王様と言われる程美味しい山菜ですが、何度も解説している通り、注意点もいくつか存在します。

画像で分かる通り、かなり大きく強力なとげが生えています!

このトゲは、ジーパンやズボンなども余裕で貫通する位鋭いトゲですので、もし選定を行うのであれば、皮手袋や厚着での作業は必須です。

倒れて引っ掛かった日には、傷だらけでえらいことになります。

トゲはかなり長く鋭く太いので、刺さると半端なく痛いですし、タラの木は柔軟性があり、かなりしなるので、他のツルに絡まってツルを切断した瞬間に反動でぶつかってくる!

と、いう事故も珍しくありません。

困ったことに、勝手に手すり付近に生えてしまったタラの木がありますので、カットしました。

ネット上では、カットしてもまた生えてくるとの情報もありますが、私の家のタラの木の様にカットすると立ち枯れを起こして再生しない木もあるようです。

恐らくですが、タラの木をカットすると日当たりが悪くなるので、その分成長・再生が遅れて枯れてしまうのだと思います。

ただ、タラの芽を取ったくらいでは枯れる事は無く、毎年永遠に美味しい山菜を提供してくれています。

本当なら危険ですし、邪魔なのでタラの木自体を引っこ抜きたいですが、実際にやってみると根は意外と深く、トゲもあるので人力で掘り返すのはとても難しいと感じました。

育ちすぎたタラの芽を使った天ぷら調理の注意点とは

育ちすぎたタラの芽を天ぷらにして美味しく食べるには?注意点と調理法について解説します。

育ちすぎたタラの芽を天ぷらをするには、天ぷら粉(なければ小麦粉と卵)が無ければ話になりませんので、溶き卵と小麦粉をタラの芽にからむ程度に水と混ぜます。

とりあえず天気が良いので、外でタラの木の芽の天ぷらを作る事にしました!

調理器具はバーナーでシェラカップに入れた油を加熱します。

料理は得意ではないですし、どちらかというと食べれれば問題ないと考えている方なので、私の調理方法はあまり参考になりませんので注意してください。

箸を漬けて、油がじゅわじゅわするくらいになったらタラの芽を入れます。

今回食べるタラの芽は収穫時期を過ぎた硬めと思われる食材ですので、初めは弱火~中火位で焦げ目がつかない程度に柔らかくなるまでじっくり揚げます。

タラの芽は水分をそれほど含んでいないので、油が跳ねることは殆どありませんが、油がハネて目に入らないように注意しましょう。

今回はやりませんが、カニを揚げる時は特に注意が必要です!

採れたばかりの沢蟹は、油の温度によっては本当に爆発します。

野外では、バーナーなどの調理器具が必要ですが、新たにキャンプ同区としてバーナーを購入するなら、オプティマスのマルチフューエルタイプをお勧めします。

オプティマスの製品は外観もかっこいいですし、何より灯油・ガソリン・ホワイトガソリン・軽油等、本来であればノズルの交換が必要な製品が多い中必要ないのが魅力です。

とにかくかっこよくて手間いらず!それがNova。

さて、調理を続けていきましょう。

シェラカップで天ぷらをするときの注意点は、食材が全て浸かりきらないので、裏と表をひっくり返しながらまんべんなく揚げるのが良いかと思います。

シェラカップは底が浅く、うっかりしていると直ぐに油の温度が上がって片面だけ焦げる事がよくあります。

シェラカップなら何でも構いませんが、どうせ購入するならスノーピークのようにシェラカップ内にメモリが付いた製品をお勧めします。

画像で判断していただきたいのですが、大体てんぷら粉がきつね色になったら食べごろです。

育ちすぎたタラの芽は、通常の新芽よりも固いので、少し焦げ目がつく位に揚げた方が良いかもしれません。

タラの芽もどきと本物の見分け方

タラの芽は春の訪れを告げる美味しい山菜ですが、タラの芽もどきと呼ばれる類似の植物が存在し、この二つは見た目が似ているため、誤ってタラの芽もどきを収穫してしまうリスクがあります。

タラの芽もどきは食用ではなく、場合によっては有害ですので、しっかりと見分け方を知っておくことが重要です。

まず、タラの芽とタラの芽もどきの特徴を比較してみましょう。

タラの芽は、若葉の状態で収穫され、色は鮮やかな緑色をしており、若芽の部分は柔らかく、食感も良好で、天ぷらとして非常に人気があります。

対して、タラの芽もどきは、色が少し淡い緑色で、成長すると葉が大きくなり、形もやや異なります。

タラの芽もどきの葉は、縁がギザギザしていることが多く、全体的に硬い印象を与えます。

次に、香りの違いも重要なポイントです。

タラの芽は特有の爽やかな香りがありますが、タラの芽もどきはその香りが薄く、場合によっては青臭さを感じることがあります。

この香りの違いを感じるためには、収穫前にしっかりと確認することが大切です。

さらに、タラの芽にはトゲがあることがありますが、タラの芽もどきにはトゲがないため、触れた際の感触でも見分けることができます。

タラの芽を収穫する際は、トゲに注意しながら行う必要がありますが、タラの芽もどきを触る際は、そのトゲがないことを確認することで、誤って収穫するリスクを減らせます。

また、タラの芽は育ちすぎると、苦味が増すため、収穫のタイミングも重要です。

タラの芽もどきは、成長が早く、育ちすぎた場合でも苦味が強くなりませんので、見分ける際には、収穫時期や成長の様子にも注意を払う必要があります。

最後に、動画などの視覚的情報を利用するのも効果的です。

タラの芽とタラの芽もどきの見分け方を実際に映像で確認することで、より理解が深まります。

特に、初心者の方にとっては、視覚的な情報が非常に有用です。

近くにタラの芽もどきがなかったので、『佐世保バカ釣りブログ』さんの画像を引用させていただきました。

まぁ、似てる( ^ω^)・・・か??トゲの大きさとか生え方とか全然ちがうしまちがえないでしょw

タラの芽の栽培における剪定のポイントと注意点

タラの芽を栽培する際、剪定は非常に重要な作業です。

特に、秋に行うタラの木の剪定は、翌春の収穫に大きく影響し、適切な剪定を行うことで、タラの芽が育ちすぎるのを防ぎ、品質の高い新芽を得ることができます。

秋は、タラの木が休眠期に入る前の大切な時期です。

この時期に剪定を行うことで、木全体の健康を保ち、翌春の新芽の成長を促すことができます。

剪定の基本的なポイントは、古い枝や弱い枝を切り落とし、日光が十分に当たるようにすることです。

これにより、木全体の栄養分が新芽に行き渡り、より良いタラの芽を育てることができます。

剪定を行う際には、いくつかの注意点があります。

まず、剪定の道具は清潔に保ち、切れ味の良いものを使用することが大切で、汚れた道具を使うと、病気を木に移すリスクが高まります。

また、剪定の際はトゲに注意しながら作業を行いましょう!特に、タラの芽を収穫する際には、トゲに刺されないように注意が必要です。

剪定を行う際は、剪定した枝を適切に処理することも重要です。

放置すると、病害虫の温床となる可能性があるので、剪定した枝はできるだけ早く焼却するか、処分するようにしましょう。

剪定を行う時期は、地域や気候によって異なる場合がありますが、一般的には9月から11月の間に行うのが理想です。

この時期に剪定を行うことで、タラの木は冬の間に回復し、春には新芽をしっかりと育てることができます。

さらに、動画を活用して剪定の具体的な方法を学ぶこともおすすめです。

専門家による剪定の様子を見ながら、実際の作業を学ぶことで、自信を持って剪定を行えるようになります。

特に初心者の方にとっては、視覚的な情報が非常に役立ちます。

タラの芽の栽培において、剪定は成功の鍵を握る重要な作業です!これらのポイントを押さえ、適切な剪定を行うことで、来年のタラの芽の収穫を楽しみにすることができるでしょう。

育ちすぎたタラの芽の食レポ!実際に食べたら問題ないし美味しかった!

以下の画像が、実際に完成したタラの木の芽の天ぷらです。

流石に硬そうだったので、弱火で3分+強火で焦げ目がつくまで3分、慎重に合計6分くらい揚げました。

見た目は美味しそうですが、味はどうでしょうか??

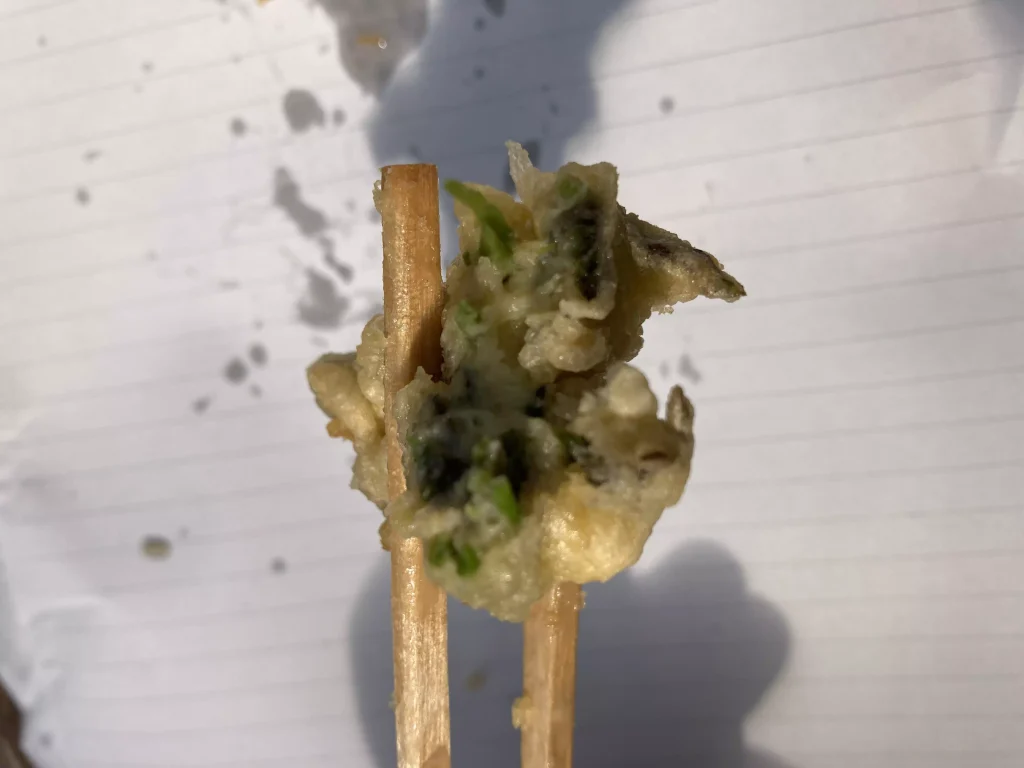

まずは葉っぱの部分ですが、これはもう全く問題ナシ!全然食べられますし、硬いと言ったことも一切ありませんでした。

クセもなく、普通においしいです。

また、今まで食べたタラの芽の新芽では、多少苦味があるような気がしましたが、育ちすぎたタラの木の芽の天ぷらの葉は苦味はゼロ!ただし、香りはありませんでしたが、もちっとした食感も健在です。

育ちすぎたタラの芽は、苦み成分が飛んでいくのでしょうか??

続いて、トゲトゲがあった茎の部分の食感ですが、こちらはアクのような多少ピリッとしたような刺激が一瞬ありましたが、香りは強くなっているような気がしました。

硬いといった食感も全くなく、トゲが生え始め位のタラの芽なら、トゲが歯に刺さったり硬いことも無く、とても柔らかかったです。

結論として、トゲが生え始めた茎の部分も、タラの芽は天ぷらにすれば十分美味しい事がわかりました。

とろこで、余談ですがノンフライヤーで試したこともありますが、なんか??違いましたw

やっぱりタラの芽は天ぷら一択でしょう。

タラの芽の中心部分の画像をご覧ください!

良く揚がっている事もあり、中はかなりもちもちしていて美味しいです。

味付けも、てんぷら汁と、塩で食べてみましたが、塩が一番おいしいと感じました。

最後に真ん中の部分ですが、これはもう文句なしで新芽の部分と全く変わらない食感と味でした。

タラの芽の天ぷらの味を総評すると、画像のような育ち切ったタラの芽は十分美味しく食べられます。

タラの芽は、他の山菜よりもアクの少ない山菜ではありますが、トゲトゲの茎の部分はアクに似たような多少の刺激がありましたので、あく抜きしてから食べればこの刺激は無くなるかもしれません。

ただ、あく抜きする程気になるかというと、全くそんなことは無く全然気にならない程度の刺激です。

もし、この刺激が心配で気になるのであれば、トゲトゲの部分だけ切って天ぷらにすれば、他は新芽と同じくらい美味しく食べられる事がわかりました。

なんでこんなトゲだらけで見た目も固そうな植物から、山菜の王様と言われる程の新芽が生えてくるのでしょうか?

毒草でもヨウシュヤマゴボウとか、新芽も柔らかそうで、実もおいしそうな植物があるのに、ヨウシュヤマゴボウは味もえぐみが強いですし、そもそも毒草です。

タラの芽の栄養はどれくらい?体にいいの?様々な栄養素を含む

山菜の王様と言われているタラの芽ですが、栄養に関しても他の山菜よりも栄養価が高い事で知られています。

主に含まれる代表的な栄養素を調査したので解説します。

まずは、皆さんがご存じのビタミンCですが、抗酸化作用があり免疫力の向上やコラーゲンを生成して、肌の調子を整えてくれると言われています。

カリウムも豊かで、こちらは身体のむくみの防止が期待でき、過剰に摂取してしまったナトリウムを調整し、身体の電解質のバランスを保つ効果が期待できます。

タラの芽は野菜ですので、他の山菜同様食物繊維も豊かに含まれており、適量を摂取する事で胃腸の調子を整える働きがあります。

野菜と聞くと、肉のようなタンパク質やアミノ酸とは無縁と思われがちですが、タラの芽にはアミノ酸が豊かに含まれています。

タラの芽に含まれるアミノ酸は、筋肉と内臓の合成に欠かせない栄養素ですので、体力の向上が期待できます。

肉と同量のアミノ酸を摂取したとしても、脂質に関しては肉よりもタラの芽の方が圧倒的に少なくヘルシーな食材です。

最後に、タラの芽で嬉しい効果が期待できるのが、ビタミンCと並び高い抗酸化能力を持つビタミンEです。

細胞膜の保護に欠かせないビタミンで、脂質の酸化を防ぎ、動脈硬化などの生活習慣病の予防が期待できます。

秋に行う育ちすぎたタラの芽剪定の時期と方法

タラの芽は春の訪れを告げる食材として、多くの家庭で愛されていますが天ぷらにすると、その独特の風味と食感が楽しめますが、育ちすぎたタラの芽は味が落ちるため、収穫のタイミングが重要です。

秋は剪定を行う絶好の時期であり、タラの木の健康を保ち、翌春においしいタラの芽を収穫するための準備を整える時期でもあります。

剪定を行う理由は、タラの木の成長を促進し、病害虫のリスクを減らすためです。

秋に行う剪定は、木が休眠期に入る前に行うため、ストレスを最小限に抑えることができ、具体的には、9月から11月の間が理想的です。

この期間に剪定を行うことで、タラの芽が育ちすぎないように管理できます。

剪定の方法についてですが、まずは古い枝や病気の枝を見極めて取り除き健康な枝に日光が当たるようにすることで、新芽の成長を促すことができます。

特に、内側に向かって伸びている枝や、密集している部分はカットすることが重要です!これにより、通気性が良くなり、病気の発生を防ぐことができます。

剪定作業を行う際の注意点もいくつかあります。

まず、タラの木にはトゲがあるため、手袋を着用することをおすすめします。

トゲに刺されると痛みが伴いますので、事前に対策を講じておくと良いでしょう!また、剪定ばさみは清潔に保ち、切れ味の良いものを使用することが大切です。

汚れた道具を使うと、病気を木に移すリスクが高まるので、剪定後は切り口が乾燥するのを防ぐために、適切な処理を行います。

大きな傷ができた場合は、殺菌剤を塗布しておくと良いでしょう。

これにより、病害虫の侵入を防ぎ、木の健康を維持することができます。

最後に、剪定の様子を動画で確認するのも良い方法で視覚的に学ぶことで、実際の作業がより理解しやすくなります。

特に初心者の方は、専門家の実演を参考にすることで、自信を持って剪定作業に取り組むことができるでしょう。

これらのポイントを押さえ、秋に行うタラの木の剪定をしっかりと行うことで、来春の美味しいタラの芽を楽しむ準備を整えていきましょう。

育ちすぎたタラの芽の対処法

タラの芽

育ちすぎ

注意点

時期

タラの芽もどき

育ちすぎたタラの芽は、味や食感が損なわれるため、注意が必要です。特にタラの芽もどきとの見分け方を知ることが大切です。早期の収穫と適切な時期の管理が、春の美味しい天ぷらを実現します。

- 効果的なタラの木の剪定テクニックを動画で学ぶ

- タラの木の栽培時期や剪定時期は主に秋!栽培注意点は虫と日当たり

- 秋の剪定で知っておくべきタラの芽のトゲの対処法

- 大きくなりすぎたタラの芽の適切な処理方法

- 育ちすぎたタラの芽実食レポートまとめ

効果的なタラの木の剪定テクニックを動画で学ぶ

タラの木の剪定は、栽培において非常に重要な作業ですが、初めて行う方にとっては不安が伴うこともあります。

そこで、剪定のテクニックを動画で学ぶことが効果的です!視覚的な情報は理解を深め、実際の作業に自信を持って臨む手助けとなります。

まず、動画では剪定の基本的な手法を説明しているものが多く、剪定の目的やタイミング、道具の使い方などが具体的に示されています。

例えば、剪定に適した道具として、剪定ばさみやノコギリが紹介されており、それぞれの特徴や使い方が詳しく解説されています。

どの道具を選ぶべきか、またどう使うべきかが一目でわかります。

タラの芽が育ちすぎないように管理するためにも、剪定は欠かせません!動画で学ぶことで、剪定の重要性を理解し、実際の作業に役立てることができます。

特に、育ちすぎたタラの芽を防ぐためには、適切なタイミングで剪定を行うことが必要です。

動画を通じて、剪定のタイミングや方法をしっかりと学び、実践することで、タラの芽の栽培がより成功しやすくなるでしょう。

タラの木の剪定は単なる作業ではなく、木全体の健康を保ち、来春の収穫を楽しむための大切なステップです。

動画を通じて、正しいテクニックを身につけ、効果的な剪定を行うことで、タラの芽の栽培を一層充実させていきましょう。

タラの木の栽培時期や剪定時期は主に秋!栽培注意点は虫と日当たり

タラの木を栽培して毎年剪定や収穫を行う場合、主に秋が適切と言われています。

私も実際に、秋ごろにもともと生えていたタラの木を移植して、かなり適当で強引な方法で殆ど放置でした。

しかし、植えたものは問題なく成長し、しかも年を追うごとに勝手に色んな場所に生えてむしろ困って居る位です。

タラの木を栽培するには、種をまいたりする方法もあるそうですが、私は生えている途中の株を根っこ事引っこ抜いて土に埋める位しかしていません。

そんな程度でも、勝手に成長するのだから驚きです!

但し、タラの木の育成に適している場所は日当たりと水はけのよい場所ですので、植える場所をミスるとそこからは生えてきません。

虫には意外と弱く、成長途中で虫がつくと枯れてしまう事も多いようです。

また、画像の様に邪魔だから途中でカットしてしまうと枯れてしまうようです。

ネット上では、切ってもまたそこから生えてくるような事が書かれている記事も見かけましたが、私の家では途中からカットしたタラの木は殆ど枯れています。

『JAしみず』ではタラの木の芽の家庭菜園に関する情報も公開されていますので、正しい栽培方法が知りたい方はぜひご覧ください。

タラの木の芽以外に無駄な雑草が生えてしまうと、タラの木の育成に影響を及ぼす可能性があります。

選択的に使用できる様々な種類の除草剤について書いた記事もご覧ください。

タラの木は、日当たりのよい場所に生えているので、他に植えている植物に影響しないように注意して除草する必要があります。

秋の剪定で知っておくべきタラの芽のトゲの対処法

タラの芽は春の味覚として多くの人に愛されていますが、その栽培にはいくつかの注意点があります。

特に、秋の剪定作業において、タラの芽のトゲに対する対処法を知っておくことは非常に重要です。

タラの木には鋭いトゲがあり、剪定時にこれに刺されることがあるため、適切な対策を講じる必要があります。

タラの芽のトゲは、木の生育を守るための自然な防御手段ですが、剪定作業を行う際にはこのトゲが厄介です。

トゲに刺されると痛みを伴い、作業が困難になるので、剪定を行う前に、以下の対策を実施することをおすすめします。

- 適切な服装の準備

剪定作業を行う際は、長袖や長ズボンを着用することが基本です。これにより、トゲから肌を守ることができます。また、手袋も必須です。特に、厚手の作業用手袋を使用することで、トゲが刺さるリスクを大幅に減らすことができます。 - 剪定道具の選定

剪定ばさみやノコギリを選ぶ際には、トゲに対する耐性がある道具を選ぶことが重要です。切れ味の良い道具を使用することで、剪定がスムーズに進み、無駄な力を使わずに済みます。これにより、作業中にトゲに触れるリスクも軽減されます。 - 剪定のタイミング

秋はタラの芽の剪定に最適な時期です。特に9月から11月の間に行うことで、タラの木が休眠期に入る前に剪定を済ませることができます。この時期に剪定を行うことで、木自体の健康を保ち、翌春の新芽の育成を促進することができます。 - 剪定方法の理解

剪定を行う際には、どの枝を切るべきかをしっかりと理解しておくことが重要です。特に、内側に向かって伸びている枝や、密集している部分はカットする必要があります。これにより、日光が十分に当たるようになり、新芽の成長が促されます。剪定時には、トゲに刺さらないように注意しながら作業を進めましょう。 - 動画での学習

剪定作業に不安がある方は、動画を活用して学ぶことをおすすめします。実際の作業を映像で確認することで、具体的な手順や注意点を理解することができます。特に初心者の方にとっては、視覚的に学ぶことが非常に有効です。

安全対策を講じることで、タラの芽のトゲに対するリスクを最小限に抑え、安心して剪定作業を行うことができます。

秋の剪定は、タラの芽の栽培にとって非常に重要な作業ですので、しっかりと準備を整えて臨みましょう。

大きくなりすぎたタラの芽の適切な処理方法

冒頭で解説した通り、タラの芽は春の訪れを感じさせる美味しい山菜ですが、育ちすぎるとその風味や食感が損なわれることがあります。

収穫時期を逃して大きくなりすぎたタラの芽は、苦味が強くなるため注意が必要なので、大きくなりすぎたタラの芽の適切な処理方法について詳しく解説します。

まず、大きくなりすぎたタラの芽の見分け方ですが、一般的には葉が開きすぎているものや、色が濃くなっているものが該当します。

これらは、収穫のベストタイミングを逃したサインです。

通常、タラの芽は若芽の状態で収穫するのが最適で、この時期に収穫したものは、天ぷらとして最高の味わいを楽しむことができます。

しかし、育ちすぎたタラの芽を見つけた場合、無理に食べるのは避けるべきです。

苦味が強いだけでなく、食感も悪くなっているため、料理としての価値が低下する為、この場合、以下の方法で適切に処理することをおすすめします。

- 早めの剪定

タラの芽が大きくなりすぎた場合、まずは剪定を行いましょう。剪定によって、木全体の健康を保ち、新たな芽の成長を促すことができます。剪定は秋に行うのが理想ですが、育ちすぎた芽は早めに取り除くことが重要です。 - 食べることができる部分を見極める

もし育ちすぎたタラの芽でも、全てが食べられないわけではありません。特に、若い部分やまだ柔らかい部分は、料理に使えることがあります。苦味が強い場合には、下茹でをしてから調理することで、苦味を軽減することができます。 - 他の料理に活用する

育ちすぎたタラの芽は、天ぷらとしての使用には適さないかもしれませんが、他の料理に活用することができます。例えば、煮物や和え物に加えると、風味を引き立てることができます。また、細かく刻んで、炊き込みご飯に加えるのもおすすめです。 - タラの芽もどきに注意

大きくなりすぎたタラの芽を処理する際には、タラの芽もどきと間違えて収穫しないように注意が必要です。タラの芽もどきは、見た目が似ていますが、食用ではありません。特に、若い芽の段階では見分けが難しいため、慎重に判断する必要があります。 - 次回の栽培に向けた計画

育ちすぎたタラの芽を処理した後は、次回の栽培に向けた計画を立てることが大切です。収穫のタイミングや管理方法を見直し、適切な時期に収穫できるように心掛けましょう。これにより、来年のタラの芽の栽培がより成功しやすくなります。

これらの方法を実践することで、大きくなりすぎたタラの芽を上手に処理し、次回の栽培に生かすことができます。

タラの芽の栽培は手間がかかりますが、しっかりと管理することで美味しい収穫を楽しむことができるでしょう。

育ちすぎたタラの芽実食レポートまとめ

これまでの解説から一般的に、タラの芽は若芽の状態で収穫するのが最適で、風味豊かな天ぷらを楽しむことができます。

また、タラの芽にはタラの芽もどきと呼ばれる似たような植物が存在します。

この植物は見た目が似ているため、誤って収穫してしまうことがあります!タラの芽もどきは食用ではないため、しっかりと見分けることが重要です。

タラの芽とタラの芽もどきの違いを知っておくことで、安全に美味しいタラの芽を楽しむことができます。

タラの木の剪定は、特に秋に行うのが理想的です。

秋は樹木の成長が落ち着く時期であり、剪定を行うことで翌年の栽培に向けた健康的な新芽の育成を促すことができます。

この際、トゲに注意しながら剪定作業を行うことが求められ、剪定を適切に行うことで、タラの芽の収穫量が増え、栽培がより成功しやすくなります。

タラの芽の栽培にはいくつかの注意点があります。

育ちすぎを防ぐためには、適切な管理が必要で、土壌の状態や水やりの頻度に気を配ることで、健康的なタラの芽を育てることができます。

また、栽培方法については、動画などで具体的な手順を確認するのも良いでしょう!視覚的に学ぶことで、より理解が深まり、成功率が上がります。

天ぷらを作る際の注意点も忘れてはいけません。

タラの芽を天ぷらにする際は、衣を薄くし、サクッとした食感を楽しむことがポイントです。

大きくなりすぎたタラの芽は、衣がしっかりと付かず、味が落ちることがありますので、収穫のタイミングに気をつけましょう。

また、揚げる温度にも注意が必要です。低すぎるとべちゃっとした仕上がりになり、高すぎると焦げてしまいます。

以上のポイントを押さえておくことで、タラの芽をより美味しく楽しむことができます。

栽培や天ぷら作りの際には、これらの注意点を意識し、タラの芽の魅力を最大限に引き出しましょう。

タラの芽は、適切な管理とタイミングで楽しむことで、春の味覚を存分に堪能できる素晴らしい食材です。

山菜の王様、育ちすぎたタラの芽の天ぷらの食レポいかがだったでしょうか?

撮影した画像の様に緑ではなく、かなりトゲが生えてトゲに色までついてしまった、育ちすぎたタラの木の芽でも、幾つかの注意点を守って調理すれば非常に美味しく食べられることが分かりました。

育ちすぎたタラの芽がどこまで食べられるかは、天然もののタラの芽を毎年収穫して天ぷらにしている筆者が言うのですから『多分間違えない』と、思います(笑)

あくまで私の食レポで、見た目の問題など感じ方は人それぞれなので、あくまでこういう状態でも問題なく食べられるよという内容です。

トゲトゲが生えた茎の部分に関しては、アクのような気にならないレベルの刺激が舌に感じましたが、この部分を取り除きさえすれば、殆ど新芽と同じような味と食感で美味しくいただく事が出来ます。

この状態に、育ちすぎたタラの芽の天ぷらを調理する時は、3分弱火で揚げて、3分強火で焦げ目がつくくらいの、計6分間の調理で問題ない事も分かりました。

タラの芽特有のもちもちした食感は健在でしたが、葉の部分の香りはやはり少々物足りないようにも感じます。

ただ、茎の部分は育ちすぎたタラの芽とはいえ、香りがまだ強く残っていました。

4月も中盤にさしかかり、旬を過ぎてしまったタラの芽を食べるかどうか悩んでいる方は、画像を参考にどうするか検討してみてはいかがでしょうか?

十分食べられますし、実際に美味しいです。

参考

コメント