アラジンストーブは、その独特のデザインと優れた暖房性能で多くの人々に愛されていますが、正しいメンテナンスを行わなければ、その性能を損なうことになります。

特に、暖かくないと感じた時や、使用中に異常を感じた場合には、早めの対処が必要で、今回は「アラジンストーブのメンテナンス方法完全ガイド!」として、4つのポイントをご紹介します。

まず、基本的なメンテナンスから始めましょう!アラジンストーブの芯は、使用頻度によって劣化が進むため、定期的な芯交換が不可欠です。

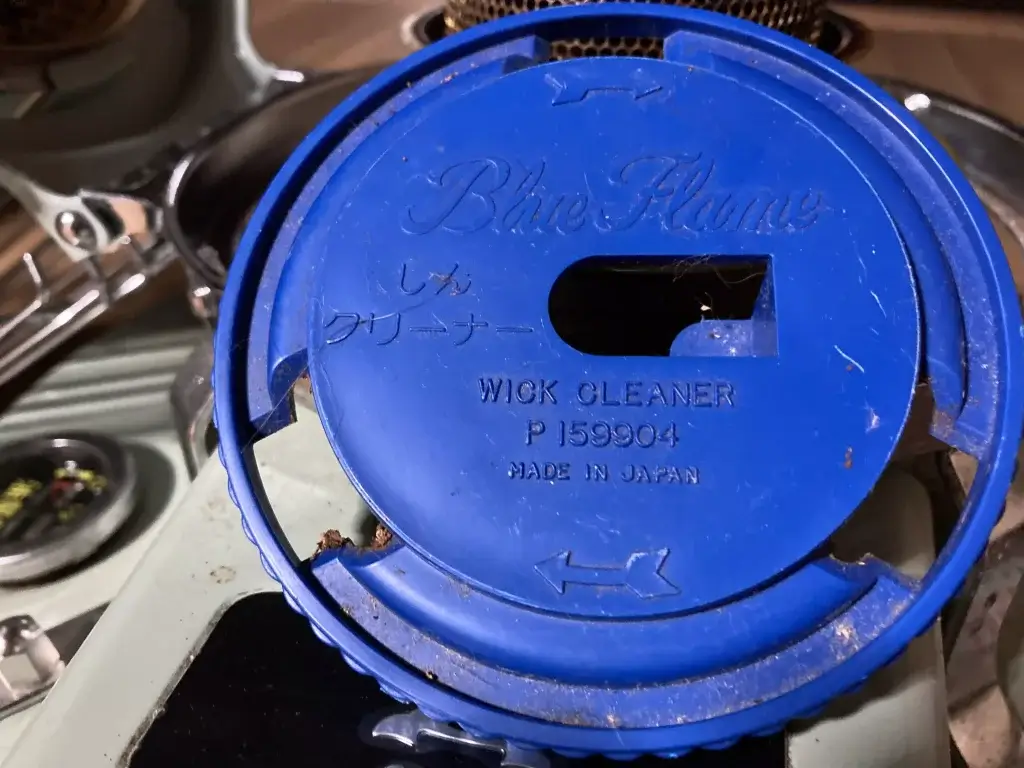

芯クリーナーを使って、芯の状態をチェックし、必要に応じて交換を行う必要があり、分解掃除も重要です。

業者に依頼することもできますが、自分で行う場合は、ガードの外し方をマスターしておくことがポイントです。

次に、アラジンストーブ修理店を利用することも視野に入れましょう。

生産終了したモデルも多く、パーツが手に入らない場合もありますが、専門店ならではの知識と技術で、どこまで使えるかを判断してくれます。

後悔しないためにも、信頼できる業者を見つけておくことが大切です!このように、アラジンストーブのメンテナンスは、ただの手間ではなく、快適な冬を過ごすための大切なプロセスです。

正しい知識を身に付け、アラジンストーブを長く使い続けるためのポイントをしっかり押さえておきましょう。

これからご紹介する内容を参考に、あなたのアラジンストーブをしっかりとメンテナンスしていきましょう。

記事の要約とポイント

- アラジンストーブの芯は使用頻度により劣化します。暖かくないと感じたら、芯クリーナーで状態をチェックし、必要に応じて芯交換を行いましょう。これにより、ストーブの性能を維持できます。

- アラジンストーブのメンテナンスには、分解掃除が欠かせません。ガードの外し方をマスターし、内部の汚れをしっかりと取り除くことで、効率的に暖房が行えます。自分で行うのが不安な場合は、業者に依頼するのも良い選択です。

- 生産終了したモデルの場合、部品が手に入らないこともあります。そんな時は、専門的な知識を持つアラジンストーブ修理店を利用し、どこまで使えるかを確認してもらいましょう。これにより、後悔のないメンテナンスが可能です。

- 正しいメンテナンスを行うことで、アラジンストーブの性能を最大限に引き出せます。定期的な点検や掃除を怠らず、冬を快適に過ごすための準備を整えましょう。

スポンサーリンク

アラジンストーブのメンテナンス!分解掃除から故障対応まで徹底解説

アラジンストーブをメンテナンスしようと思っても、分解清掃が面倒!壊したらどうしよう?難しくないの?と、疑問に思う方もいるかもしれません。

しかし、そんなことは全くありません!

今回この記事を読むだけで、アラジンストーブの日常メンテナンスから、困った時の対処方法までわかりやすく画像を交えながら全てを網羅して解説しています。

この記事を読みながらメンテナンスを進めて行けば、あなたのアラジンストーブが新品同様の青い炎が美しいブルーフレームに完全復活できます。

アラジンストーブは、工具なしでメンテナンス可能な仕組みになっているので、初めての方でも怪我をしない様に交換パーツとゴム手袋だけあれば、清掃や分解が可能です。

アラジンストーブの日常メンテナンスは大きく分けて4つあり、芯のメンテナンス・内炎板のメンテナンス・外炎板のメンテナンス・芯の交換と別れています。

手順もこの順番通りに行えば、ばっちりアラジンブルーフレームが復活します!

- STEP1芯のメンテナンス

専用のクリーナーを使用して芯のでっぱりを平らにならす。(芯の先端が平らではいと炎の高さが均一にならない)

- STEP2内炎板のメンテナンス

内炎版にはタンク下方からの大きな上昇気流を取り込むため、一番埃を吸い込みやすい部分です。

- STEP3外炎板のメンテナンス

内炎板に比べると空気の流量は少ないですが、長期間メンテナンスしないとこちらも埃がたまり不完全燃焼の原因となります。

- STEP4芯の交換

専用クリーナーで芯を清掃して内・外炎板を清掃してもだめならいよいよ芯の交換です。(前シーズンの劣化灯油を使うと水分を含んでいてメンテナンスを適切に行っても完全燃焼しない場合があります)

アラジンストーブのメンテナンスの基本は、芯の清掃から始め、それでもだめなら内炎板と外炎板のメンテナンスをすると、ブルーフレームが復活する場合が多い。

余程芯を出し過ぎたりしなければ、アラジンストーブの芯を交換しなくても基本何シーズンも持ちます。

意外と見落としがちな劣化灯油についても注意しよう!(何シーズンも持ち越した灯油は水分を含んでおり、不完全燃焼の原因になる)

アラジンストーブのメンテナンス完全ガイド

アラジンストーブ

メンテナンス

分解掃除

業者

芯交換

アラジンストーブのメンテナンス方法を徹底解説します。分解掃除や芯交換のポイント、業者への依頼方法を詳しく説明。暖かくない冬を防ぐため、正しいメンテナンスを行いましょう。これで後悔しない使い方が実現できます。

- アラジンストーブの仕組みから不完全燃焼の原因を解説

- ガードの外し方を詳しく解説

- アラジンストーブが暖かくない原因とその解決方法

- アラジンストーブ修理店業者!ストーブの修理が必要な時の対応方法

- 生産終了モデルでも後悔しないための対策

- 価格高騰の理由は?もう安く買えない!

アラジンストーブの仕組みから不完全燃焼の原因を解説

アラジン石油ストーブをブルーフレームにする為に必要な事は、日常メンテナンスが大切です!

お手入れの前にまずはざっとアラジン石油ストーブの仕組みを知る事で、不完全燃焼時(ブルーフレームでない黄色い炎がまじる燃焼)の問題の切り分けがしやすくなります。

その為、修理やメンテナンスを行う前に仕組みについて簡単に解説します。

アラジン石油ストーブは、電源もいらずマッチだけでブルーフレームに燃焼するストーブです。

燃料タンクに入った灯油を円筒形の芯だけで自然に吸い上げ、燃料がしみ込んだ芯に点火する事でブルーフレームを実現しています。

ティッシュペーパーに、灯油をしみ込ませて火を付けているのと基本的な仕組みは変わりませんが、実際にこのようにしただけでは、空気と燃料が混合していないので、黄色い炎で燃焼するだけです。

アラジンストーブがブルーフレームで燃焼するには、芯の形状や燃焼部分が鍵を握っています。

燃料タンクは、ドーナッツ状に穴が開いており、そこに円筒形状の芯を付けることで、下からの上昇気流を発生させます。

さらに、サイドにも空気の取り込み口があり、内側と外側から熱による上昇気流で自然に空気を吸い込み完全燃焼させています。

簡単にまとめると、内炎板・外炎板には空気取り込み口には細かい穴が開いており、この部分に埃が詰まると空気を効率よく供給できないので、不完全燃焼の原因となるわけです。

更に、芯に不純物が付いていたり、芯の高さが均一でないと炎の高さが違ったり、これも不完全燃焼の原因になるという訳です。

ガードの外し方を詳しく解説

アラジンストーブを長期間使用するためには、定期的なメンテナンスが重要です。

その中でも、ガードの外し方を理解することは、分解掃除を行う際に欠かせません!ガードを正しく外すことで、内部の清掃や部品の確認が容易になり、ストーブの性能を保つことができます。

ここでは、アラジンストーブのガードの外し方を詳しく解説し、注意点やコツについても触れていきます。

まず、アラジンストーブのガードは、ストーブの外観を保護する役割を果たしていますが、同時に内部の部品を守る大切なパーツでもあります。

ガードを外す際には、ストーブが冷えていることを確認しましょう。

熱が残っている状態で作業を行うと、やけどや事故の原因となる為、冷却が完了したら作業を始めます。

次に、ガードの外し方ですが、まずはストーブの側面を見て、ガードを固定しているネジやクリンチがどこにあるかを確認します。

多くのアラジンストーブでは、ガードはネジで固定されていませんので、ドライバーを使ってネジを緩める必要もありません。

基本的には天板を外せば、上に引き上げる事が出来ます。

もしネジがある場合は、ガードの上部や下部にネジがあることが一般的で、これらのネジを外すと、ガードが自由に動くようになります。

ガードは、フレーム自体が固定具の役割を果たしており、無理に引っ張ると破損する恐れがあるため、ゆっくりとした動作を心がけましょう。

また、ガードはしっかりと固定されていることが多いので、少し傾けながら外すとスムーズに取り外せます。

外したガードは、清掃や点検を行うために、別の場所に置いておきます。

ガードを外した後は、内部の清掃が行えますが、ガードは外さなくても芯交換やメンテナンスは可能です。

ここで、芯クリーナーを使用して芯の状態を確認します。

芯が劣化している場合は、芯交換を行う必要があり、内部に埃や汚れがたまっていることが多いため、分解掃除を実施し、ストーブの性能を向上させましょう。

具体的な方法は、詳しく写真付きで後述します。

ガードを再び取り付ける際は、外した時と同じ手順で行いますが、ネジをしっかりと締めて、ガードが固定されていることを確認しましょう。

ガードが緩んでいると、使用中に異音がしたり、部品が外れたりする危険性がありますので、しっかりとチェックすることが重要です。

もし、ガードの外し方に自信が持てない場合や、ストーブのメンテナンス全般に不安がある場合は、専門の業者に依頼することも選択肢の一つです。

信頼できるアラジンストーブ修理店を見つけ、プロの手によってメンテナンスを行ってもらうことで、より安全にストーブを使い続けることができます。

このように、アラジンストーブのガードの外し方を理解し、しっかりとメンテナンスを行うことで、ストーブの性能を維持し、快適な暖房環境を保つことができます。

定期的な点検を行い、必要な作業を怠らないことが、長く使える秘訣です!これからの季節、アラジンストーブを快適に使用するために、ガードの外し方をマスターしておきましょう。

アラジンストーブが暖かくない原因とその解決方法

アラジンストーブは、その美しいデザインと優れた暖房性能で多くの家庭に愛されているアイテムですが、時には「暖かくない」と感じることがあります。

これにはいくつかの原因が考えられますが、それぞれの問題を理解し、適切な解決策を講じることで、再び快適な暖房環境を取り戻すことができます。

以下では、アラジンストーブが暖かくない原因とその解決方法について詳しく解説していきます。

まず、最も一般的な原因の一つは「芯の劣化」で、アラジンストーブの芯は、使用するたびに消耗し、特に長期間使用しているとその性能が低下します。

芯が劣化すると、燃焼効率が悪くなり、結果として暖かさが感じられなくなる為、芯の状態を確認するためには、芯クリーナーを使用してメンテナンスを行うことが重要です。

定期的に芯のチェックを行い、必要に応じて芯交換を実施することで、ストーブの暖房能力を維持できます。

次に考えられるのは「分解掃除が不十分」であることです。

ストーブ内部には埃や汚れが蓄積しやすく、これが燃焼効率に影響を与える場合があります。

また、ガードを外すことで内部をくまなく清掃することが可能ですが、これを怠ると暖かくないという状況が続くことになります。

ガードの外し方を正しく理解し、定期的に分解掃除を行うことが推奨されます。

掃除する際は、内部の部品が傷まないように注意しましょう。

また、「燃焼筒の取り付け不良」も原因の一つで、燃焼芯や燃焼筒がしっかりと取り付けられていない場合、外部からの空気が入りすぎてしまい、燃焼に必要な酸素が不足してしまいます。

これにより、効率的な燃焼が行えず、十分な暖かさを得られなくなりますので、取り付け状態を確認し、必要に応じて調整することが重要です。

さらに、「ストーブの設置場所」が影響している場合もあります。

アラジンストーブは、その特性上、設置場所によって暖かさが変わることがあり、壁際や家具が近すぎる場所に設置していると、熱がうまく放散されず、暖かさを感じにくくなります。

理想的には、ストーブの周囲には少なくとも30cmのスペースを確保し、周囲の空気が自由に循環できるようにすることが大切です。

もしこれらの対策を講じてもなお、ストーブが暖かくない場合は、専門の業者に相談することをおすすめします。

アラジンストーブ修理店に依頼することで、より専門的な診断が行われ、具体的な問題点を明らかにすることができます。

生産終了したモデルの場合でも、信頼できる修理店なら適切なアドバイスや部品の手配を行ってくれるでしょう。

最後に、ストーブのメンテナンスを怠ると、後悔することになります。

定期的な点検と掃除を行い、必要な部品の交換を忘れずに行うことで、アラジンストーブの性能を最大限に引き出し、快適な暖房を実現することができます。

寒い季節を快適に過ごすためにも、これらのポイントを押さえ、暖かさを取り戻す手続きを行いましょう。

アラジンストーブ修理店業者!ストーブの修理が必要な時の対応方法

アラジンストーブを使っているユーザーは、使用時における手間(メンテナンス)を楽しむ傾向にあります。

しかし、ネット上を見ると、アラジンストーブの良さや性質を理解せずに、見た目だけで購入し、『手間が面倒・燃料がなくなっても勝手に消えない・煤で真っ黒』等のクレームが見受けられます。

アラジンストーブは、良く調べて手間を楽しめる方だけ購入してほしいと記入するのも、販売店に気の毒ですが…。

アラジンストーブは見た目がおしゃれで、インテリアの一部として購入した方もいると思います。

そんな方は、今後のアラジンライフの為にも、メンテンスをアラジン社が指定する業者に依頼するのも手です。

以下、アラジンストーブが指定する修理業者一覧となります。

アラジンストーブは、古民家や田舎暮らしでは非常に重宝する物です。

電池や電源なしに動作しますし、緊急時には暖を取る以外にも、天板に鍋を置けば煮物などを作る事も出来ます。

値段も高価ですが、ちゃんとメンテナンスして使えば何世代にわたって使用できる可能性を秘めた、おしゃれなストーブです。

どこの部屋にもマッチするインテリア性も抜群です!

電気を使用する他ストーブは、災害時に電気が止まればストーブが使えなくなりますが、アラジンストーブは灯油とライターかマッチさえあればいつでも部屋を暖めてくれます。

アラジンストーブはおしゃれで部屋も温まりますが、もっと手軽に暖を取りたいときにお勧めなのが、灯油ではなくベンジンをつかったハクキンカイロです。

ポータブルサイズでポケットにねじ込めるので、外出先などで手を温めたい時に最適です。

アラジンストーブを楽しみながら、囲炉裏で料理をするのも楽しいものです。

田舎暮らしでは相性抜群の囲炉裏の使い方や、料理方法について詳細に記載している記事はこちらをご覧ください。

記事内容は、関西火鉢について解説したものです。

生産終了モデルでも後悔しないための対策

アラジンストーブは、その魅力的なデザインと優れた暖房性能から多くの家庭で愛用されています。

しかし、ストーブの中には生産終了となっているモデルも存在し、これらのモデルを使用している方々は、将来的なメンテナンスや修理に不安を感じることが多いでしょう。

生産終了モデルでも後悔しないためには、いくつかの重要な対策を講じる必要があり、その具体的な方法について詳しく解説します。

まず第一に、定期的なメンテナンスが不可欠です。

アラジンストーブの性能を維持するためには、日常的な点検とメンテナンスが重要で、芯の状態を確認することは基本中の基本です。

芯が劣化すると、ストーブの暖かさが不足し、「暖かくない」と感じることが増えます。

定期的に芯クリーナーを使って芯の状態をチェックし、必要に応じて芯交換を行うことで、ストーブの性能を維持できます。

使用頻度が高い場合は、1シーズンに1回の頻度での交換を考慮しましょう。

次に、分解掃除を定期的に実施することも大切です。

ストーブ内部には埃や汚れが溜まりやすく、これが燃焼効率に影響を与えることがあり、ガードの外し方を理解しておくことが重要です。

ガードを外し、内部を清掃することで、ストーブの効率を高めることができます。

清掃は、最低でも年に1回は行うことを推奨します。これにより、ストーブが常に良好な状態で稼働できるようになります。

生産終了モデルの場合、部品の入手が難しいことがありますが、事前にアラジンストーブ修理店を見つけておくことで、いざという時に安心です。

信頼できる業者を探し、必要な部品やサービスを提供してもらえるかを確認しておくことが重要です。

古いモデルのストーブには特有の部品が必要な場合が多いので、専門店に相談することをお勧めします。

また、ストーブの使用方法を見直すことも、後悔を避けるための重要な要素です。

生産終了モデルを使う際には、どのように使用するかを考慮することが必要で、ストーブを直射日光の当たる場所に設置したり、風通しの悪い場所で使用することは避けましょう。

理想的な設置場所は、周囲にスペースを確保し、空気が循環しやすい位置です!ストーブの周りには30cm以上のスペースを空けることを推奨します。

最後に、生産終了モデルを使用する際には、ストーブがどこまで使えるかを理解することも重要です。

ストーブの劣化具合や使用年数を把握し、必要に応じて早めにメンテナンスを行うことで、長く安心して使用できるようになります。

また、万が一の際に備えて、代替の暖房器具を検討しておくことも一つの手です。

特に寒冷地に住んでいる場合は、ストーブが故障した際の影響が大きいため、事前に準備をしておくことが後悔を避けるための賢い選択です。

これらの対策を講じることで、アラジンストーブの生産終了モデルでも安心して使用し、快適な暖房環境を維持することができます。

しっかりとしたメンテナンスと計画的な使用を心がけ、後悔のない冬を過ごしましょう。

アラジンストーブの生産終了モデルについて、以下のテーブルにまとめました!

これらのモデルは、それぞれ異なる特徴を持ち、ユーザーのニーズに応じた選択肢を提供していましたが、生産終了により現在は入手困難となっています。

| モデル名 | 製造年/生産終了年 | 特徴/理由 |

|---|---|---|

| シリーズ15 | 1960年〜1966年 | 初期のモデルで、安全基準の強化に伴い生産終了。 |

| シリーズ25 | 1971年〜1972年 | JIS改定により対震安全装置が義務付けられたため生産終了。 |

| シリーズ32 | 1972年 | JIS改定による対震安全装置の装着義務化により生産終了。 |

| シリーズ37 P.K.D. | 1973年〜1974年 | 日本国内の安全基準に適合するため設計変更が必要となり生産終了。 |

| シリーズJ38 | 1975年〜1976年 | JIS規格の改定により生産終了。 |

| シリーズJ39 | 1978年〜1993年 | 石油ファンヒーターなどに市場シェアを奪われ生産縮小。 |

| アラジン S-1000 | 2010年 | コンパクトなデザインで、持ち運びが容易。 |

| アラジン S-2000 | 2015年 | 大容量タンクを搭載し、長時間の使用が可能。 |

| アラジン S-3000 | 2018年 | 高効率燃焼システムを採用し、エコ性能が向上。 |

| アラジン S-4000 | 2020年 | スタイリッシュなデザインで、インテリアにもマッチ。 |

これらのモデルは、アラジンストーブの歴史と進化を示す重要な例で、特に日本では地震対策として安全基準が厳格化される中で、アラジンもそれに応じて設計を変更し続けてきました。

価格高騰の理由は?もう安く買えない!

アラジンストーブの価格がどんどん上がっています!買うなら今しかありません。

アラジンストーブの価格が高騰している理由について、筆者が調べたことを解説します。

まず、アラジンストーブには大半が金属部品なので、金属自体の高騰が挙げられます。

アラジンストーブは、真鍮や鉄、アルミなど様々金属を本体に使用していますが、特に真鍮などは価格が高騰し始めています。

その為、一昔前は三万ちょっと出せば、家電量販店でも最新モデルが買えたのですが、今では5万から6万前後するようになってしまいました。

さすがに対流式の灯油ストーブで6万以上だすなら、余程見た目が気に入っていない限りは、普通の灯油ファンヒーター等を購入する方が殆どではないでしょうか?

しかし、アラジンストーブの魅力はメンテナンスのしやすさと、故障のしにくさなので、まだまだ人気があります。

もし、新品で購入するのがためらわれる場合は、中古でも球数は豊かなのがアラジンストーブです。

メルカリやヤフオクなどでも、中古品を購入してメンテナンスをした商品を売っている方も結構います。

ちょっとくたびれたくらいがかっこいいアラジンストーブですので、私なら中古も視野に入れると思います。

パーツも、殆どのモデルが共通して使えるので、それほど困る事はないでしょう。

石油ファンヒーターとは違って、安くても構造が複雑だとメンテナンスやいざというときに使えなくなってしまいますが、アラジンストーブならそんな心配もありません。

中古の安いものでもよいので、一度買って体験してみるのも良いでしょう。

アラジンストーブメンテナンスでブルーフレームに復活!4つの方法

一番最初に芯の高さを専用のクリーナーで整えます。

それでダメなら、内炎板の埃とり・外炎板の埃とりを行い、埃とり等の基本的なメンテナンスを行ってもだめなら、いよいよ芯の交換です。

順を追って解説しているので、それぞれの具体的な方法をそのまま真似してメンテナンスを進めるだけでOKです。

アラジンストーブのブルーフレーム復活法

アラジンストーブ

メンテナンス

芯クリーナー

ガード

修理店

アラジンストーブのブルーフレームを復活させるための4つのメンテナンス方法を紹介。芯クリーナーを使った掃除やガードの外し方、修理店の選び方など、具体的な手順を解説します。快適な暖房のために、ぜひ参考にしてください。

- どこまで使える?芯クリーナーで芯のメンテナンス-1step

- 内炎板のメンテナンス-2step

- 外炎板のメンテナンス-3step

- 芯交換の方法-4step

- 手間が楽しい!アラジンストーブの使用者レビュー

- アラジン電気ストーブの掃除の仕方は?

- アラジンストーブメンテナンス方法まとめ

どこまで使える?芯クリーナーで芯のメンテナンス-1step

まずは芯のメンテナンスをする前に、燃焼状態を比べてみましょう。

左が不完全燃焼で、右が4ステップでメンテナンスが完了した完全燃焼時のブルーフレームです。

不完全燃焼の原因は、空気穴に貯まったゴミは勿論のこと、芯の引っ込めすぎや、芯に食品カス等の異物が少しでも付着していると、それだけでオレンジ色の炎の原因になります。

食品カスや、埃が原因の場合は上記の様に全体がオレンジ色の炎になる訳ではなく、一部分だけ、部分的にオレンジ色の炎になる事が多いです。

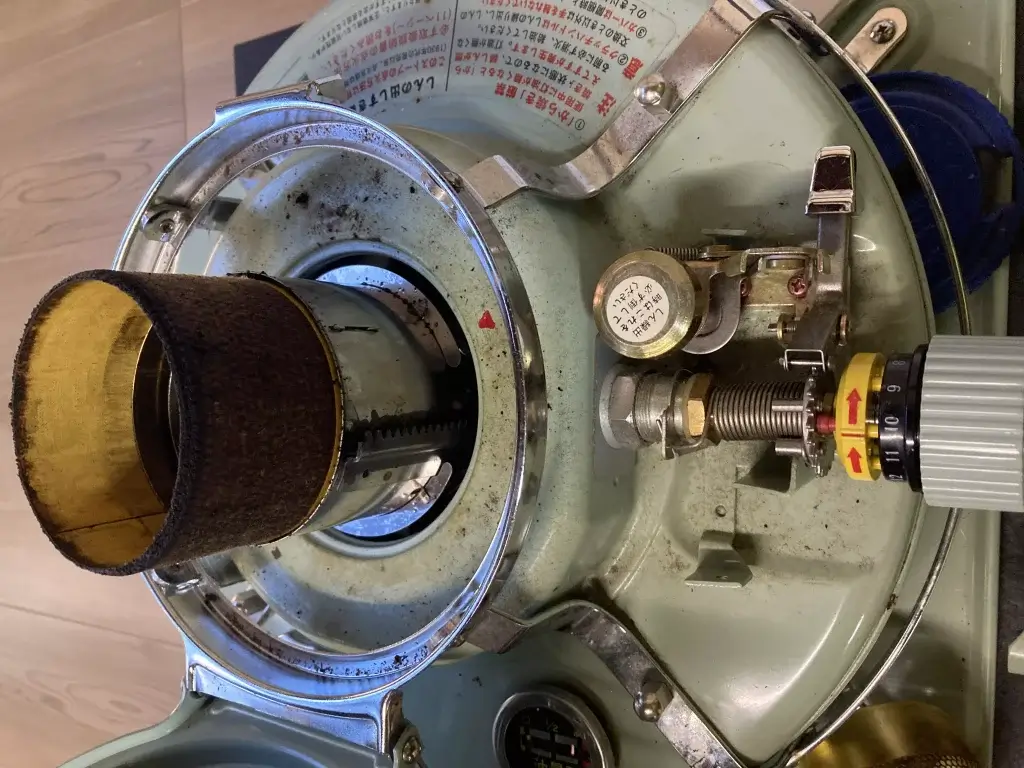

それでは、火を付ける時と同様の状態に、アラジンストーブを開きます。

開くと内炎板と外炎板が見えます。

アラジンストーブの芯のメンテナンスをするには、この状態から内炎板を取り外す必要があります。

下の画像でも触れていますが、内炎板はかぶせてあるだけなので、上に持ち上げれば外れますが、この内炎板はかなり鋭利なので、手を切らないように注意して作業してください。

外した状態で、芯を目いっぱい上に出しましょう。

アラジンストーブの芯クリーナーの歯や、プラスチックが劣化した場合は、以下で購入可能です。

上記の画像の様に、芯を目いっぱい出した状態で、専用のクリーナーをかぶせて矢印の方向へゴリゴリ削ります。

削った後は芯の毛羽立ちを抑える為に、指で芯の上部をなぞって平らにします。

芯を削ると、外炎板内の溝に、カーボンが貯まってしまい、これも空気の流れを妨げる原因となるので、芯を削った後は必ず外して清掃する事をおすすめします。

内炎板のメンテナンス-2step

続いて、内炎板を取り外しますが、これは単にはまっている(かぶせてある)だけですので、ネジなどを切っていません。上の方につまんで持ち上げれば普通に外れます。

右が取り外した内炎板です。

燃焼時に発生した上昇気流を取り込み、この小さな穴から噴射しています。

この下からの上昇気流と一緒になって、床の埃を吸い込みますので、内炎板を掃除しましょう。

掃除方法は、洗剤を付けて水洗いすればOKです!外して内炎板の内側を観察すると、吸い込んだほこりや、カーボンスラッジが付着してべとべとになっている事が良く分かります。

中性洗剤で良く洗ったら、取り付ける前にしっかりと乾燥させましょう。

しっかり乾燥させずにそのまま濡れた状態で装着すると、水分が原因でオレンジ色の炎になる事があるので、良く乾燥させてから取り付けます。

内炎板に関しては、アマゾンや楽天で取り扱い店舗がかなり限られるため、見つけたら即、予備のパーツをゲットしておきましょう!

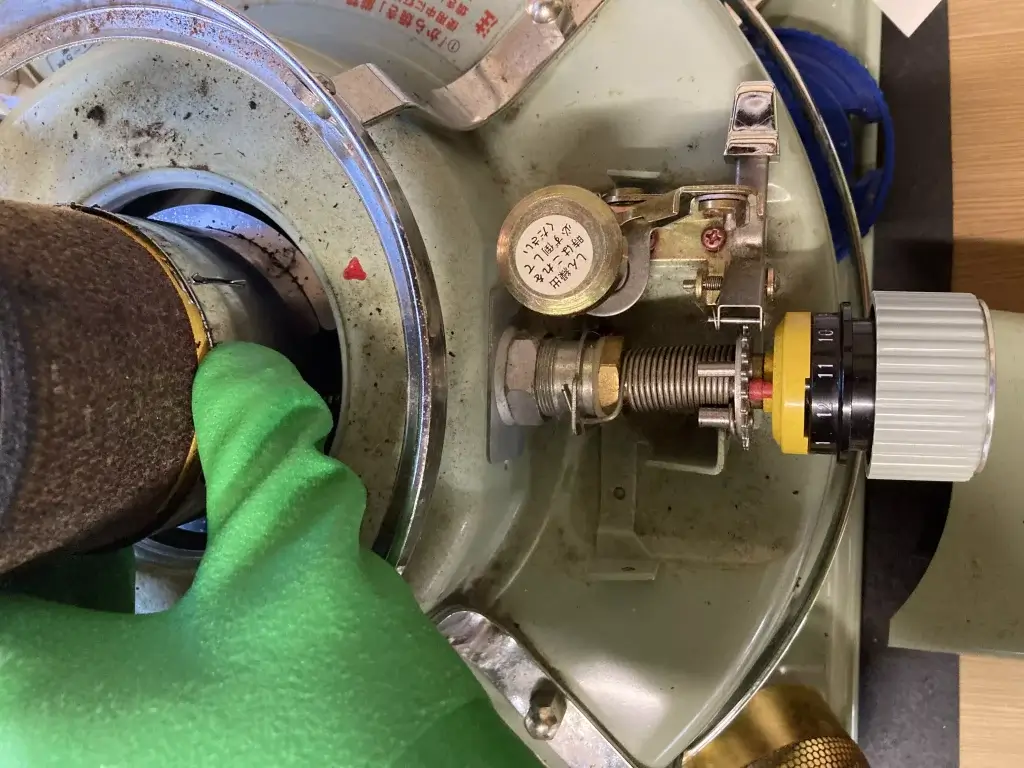

外炎板のメンテナンス-3step

外炎板のメンテナンスは長く行わないと、パッキンが劣化している可能性があり、外すのに少々力がいります。

外炎板の淵はご覧のとおり鋭いので、手を切らないように必ずゴム手袋や軍手を着用の上で作業しましょう。

また、外炎板を外した後は、タンク内部が直接見える状態になるので、この中に異物を落としたりすると、取り出したり除去するのが大変です!

内炎板がある時よりも、灯油もこぼれ易くなっていますので、野外で作業する事や、新聞紙を敷いてから作業するなどの工夫が必要です。

アラジンストーブの芯外筒は、基本的にどのシリーズでも共通です。

外炎板はネジが切ってあるので、力の入りやすいゴム手袋を着用した上で左に回すと直ぐに外れます。

長い間メンテナンスしておらず、保管してある場合はパッキンが劣化している可能性がありますので、そういった場合は取り換えましょう。

劣化したパッキンを取り外して、液状ガスケットを付ける方法もありますがここでは触れません。

外炎板は、殆ど軽い力で取り外す事が出来ますが、固着しているからと言って、無理な力で外そうとすると、外炎板は真鍮製で、意外と変形し易いので注意が必要です。

物理的に外炎板が変形すると、パッキンとタンクが密着せず、灯油がこぼれたりする原因になります。

アラジンストーブ本体も、内炎板同様に外側から上昇気流を取り込みますので、ゴミを巻き込みやすいです。

また、天板で餅やするめを直接焼いたりした場合は、カスがこの外炎板の内側に貯まりやすいです。

しっかり洗剤で洗って気になるならピカールで磨くのも良いでしょう。

内炎板と外炎板を取り外し、アラジンストーブの燃焼塔を上からのぞいてみます。

タンクには、ドーナツ状の穴が開いており、下から空気を取り込み上昇気流を発生させています。

空気取り込みは、エアフィルターなどをかましていないので、灯油受けに貯まった埃はかなり吸い込みます。

分解すると、積年の汚れが随所に貯まっている事が分ります。

上記の清掃を試して、一旦全てのパーツを元に戻して再点火して青い炎が復活していれば、その時点で清掃は完了ですが、それでもまだ青い炎が復活しない場合は、そろそろ芯の寿命を疑うべきです。

芯交換の方法-4step

上記の清掃方法を試しても、ブルーフレームが復活しない場合があります。

メンテナンスしてもブルーフレームが復活しない場合は、いよいよ芯の交換が必要となりますが、その前に、前シーズンの劣化灯油を使用していないか確認してください。

折角芯を交換するのに、前シーズンの劣化灯油や、持ち越し灯油が入っていると、劣化した灯油には水分や不純物を含んでおり、不純物や水分が原因で黄色い炎になる事があるからです。

万が一多量の灯油をこぼしてしまったり、服や手についた場合の対処方法についても、こちらの記事でまとめていますので、是非ご覧ください。

灯油は引火点の低い燃料なので、こぼしたとしても灯油単体で燃焼する事はありませんが、可燃物と一緒になると非常に燃えやすく危険ですので、こぼした場合は適切な処理が必要です。

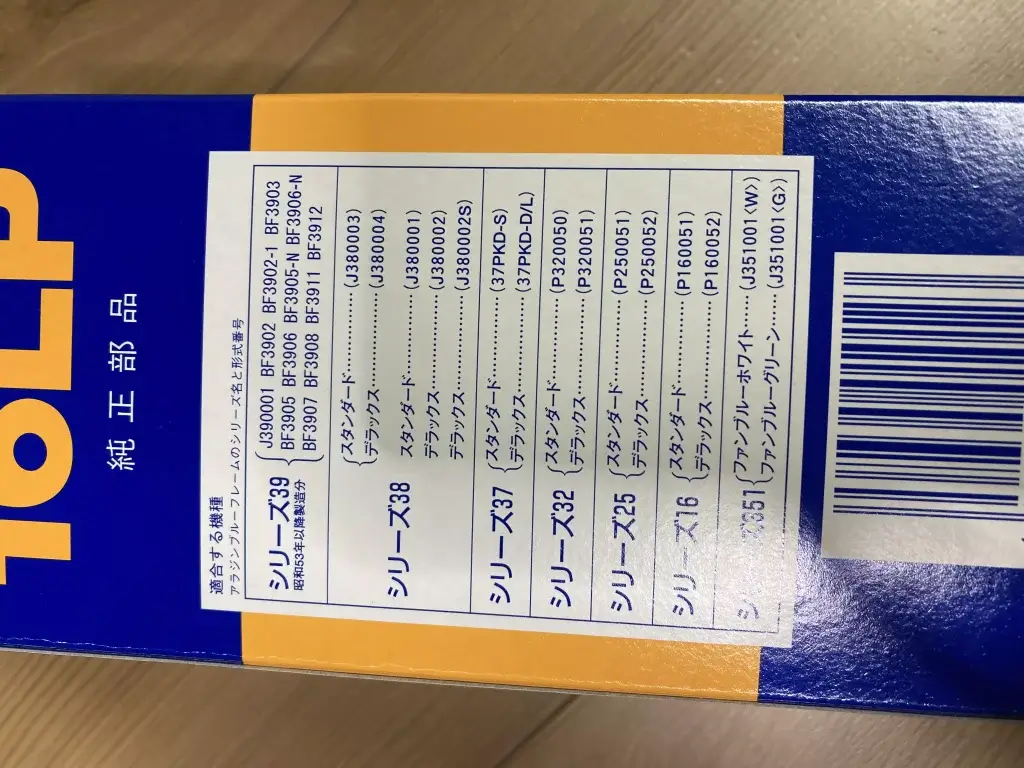

アラジンストーブの芯は、画像の対応表を見ていただくとわかると思いますが、かなりのシリーズが共通で使われています。

しかし、自分のものに対応しているか、購入前にしっかりと確認しましょう。

アラジンストーブの芯を交換します。

芯はネットでも売っていますが、カインズやえんちょーなどのホームセンターで購入した場合は、芯が店頭に置いてありますし、おいてない場合は取り寄せてくれます。

上記の画像を参考に内炎板と外炎板を取り外し、芯だけの状態にします。

ネジなどは取り外すと無くしやすいので、必ず別にして作業が終わるまで無くさないようにしましょう!

アラジンストーブのネジには、マイナスの溝が切ってありますが、手で回せる程緩いので、余程固着したりしていない限りは、ドライバーや工具で外す必要はありません。

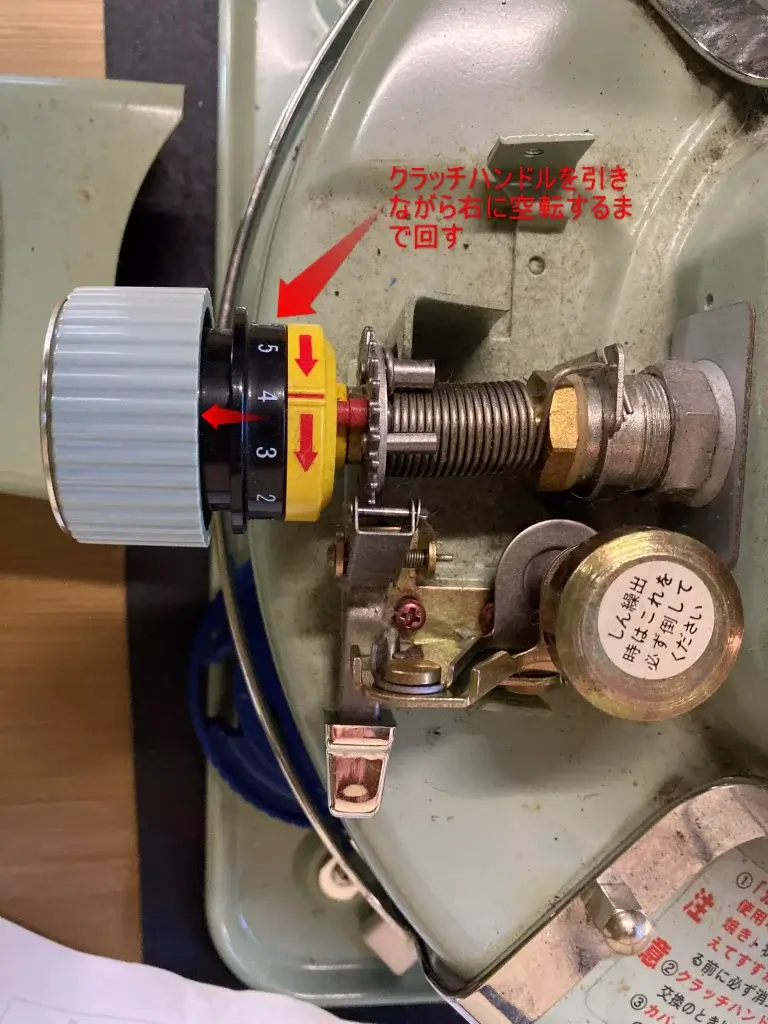

炎調整つまみの両端にねじがありますので、ネジを外してカバーを取り外してください。

ネジを外した後は、カバーを手前にひけば簡単に外れます。

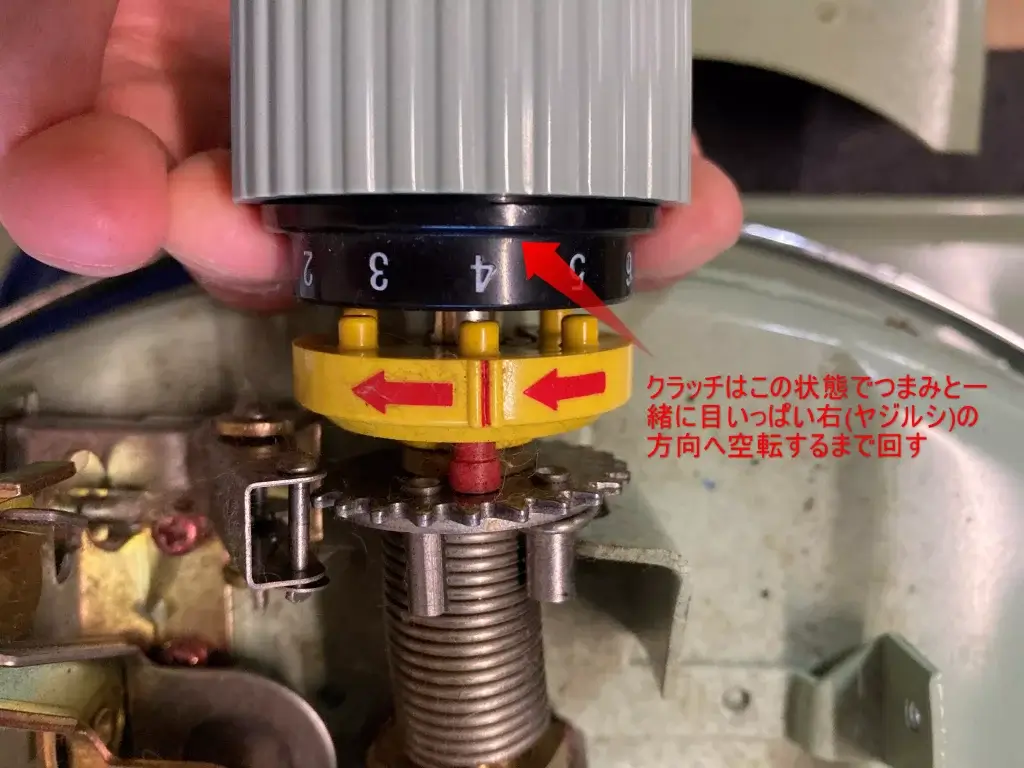

カバーを外すと、芯の量を調整する為のクラッチ機構が露出します。

クラッチの状態を見ると、数字の書いてある黒いつまみを下にひくと外れる事が分かりますので、この状態で右へ一杯空転するまで回します。(炎調整つまみも一緒に回します)

クラッチを切って、炎調整つまみと一緒に空転するまで右に回して劣化芯を限界まで上げた状態です。

この状態になると、上に持ち上げるだけで外せますが、芯はかなり灯油を含んでいるので、ゴム手袋での作業は必須です!

また、持ち上げて移動する時に床に灯油が垂れる可能性もありますので、床には新聞紙やブルーシートを敷いて作業する事をおすすめします。

劣化芯をホルダーから外すときに分かりますが、アラジンストーブの芯はこの爪でホルダーの溝にはまっているだけです。

芯を少し変形させながら押し込めば、溝にパチッとはまります。

画像右の三角の赤い矢印は、外炎板のかみ合わせ調整位置で、無い円盤にも同じ印がしてありますが、特に気にしなくても大丈夫です。

最後の手順も同様です。

クラッチを切った状態で、炎調整つまみと一緒に左へ回して芯が下がらなくなる状態になったら、つまみをそれ以上回せなくなりますので、これでセットが完了です。

後は、同様の手順で外炎板と内炎板を戻したら芯の交換は完了です。

ポイントは、芯を上げる時と下げる時はクラッチを切った状態で行う事ですが、これさえ覚えておけばアラジンストーブの芯の交換で難儀する事はありません。

手間が楽しい!アラジンストーブの使用者レビュー

寒い冬が訪れるたび、我が家のリビングの主役になるのがアラジンストーブ「ブルーフレームヒーター」です。

スイッチひとつで温風が出てくる現代の暖房器具に慣れた身からすると、アラジンストーブは正直、手間のかかる道具かもしれません。

しかし、その一つひとつの手間が、冬の暮らしに彩りと楽しみを与えてくれる、かけがえのない存在になっています。

私がアラジンストーブに惹かれたのは、何といってもその美しいデザインでした。

どこか懐かしいレトロなフォルムと、燃焼中に現れる青い炎。

ただの暖房器具としてではなく、インテリアとして部屋に置きたい、そう思わせる魅力がありました。

実際に部屋に置いてみると、その存在感は圧倒的で、ストーブひとつで部屋の雰囲気がぐっと暖かく、趣のあるものに変わりました。

アラジンストーブの暖かさは、エアコンやファンヒーターとは全く異なります。

風で強制的に暖めるのではなく、対流式で部屋の空気をじっくりと、そしてじんわりと暖めてくれます。

まるで陽だまりの中にいるような、体の芯からぽかぽかしてくるような優しい暖かさです。

運転音も全くないので、静かな夜に炎が揺れるのを見ながら過ごす時間は、何物にも代えがたい癒やしのひとときです。

冒頭で「手間がかかる」と書きましたが、これがアラジンストーブ最大の魅力だと私は感じています。

毎日の給油作業は、一見すると面倒かもしれません。

しかし、ポリタンクからシュポシュポと灯油を移し、ストーブと向き合う時間は、今日も一日よろしく、と語りかけるような、愛着を育むための大切な儀式です。

点火も自動ではありません。点火ハンドルを回し、マッチやライターで芯に火を灯す。

少しずつ炎が安定し、美しいブルーフレームが姿を現すまでの数十秒を、じっと見守るのが好きです。

定期的な芯のクリーニングも必要です。

これもまた、自分の道具を自分の手でメンテナンスする喜びを感じさせてくれます。

手間をかければかけるほど、炎はより青く、美しく燃え上がり、ストーブへの愛着は深まるばかり。「育てるストーブ」と言われる所以がよくわかります。

天板の上でやかんをシュンシュンと沸かせば、部屋は暖まると同時に適度に加湿されます。

コトコトと煮込み料理を作ったり、お餅やパンを焼いたりするのも冬の楽しみの一つです。

ただ部屋を暖めるだけでなく、暮らしの中に豊かな時間をもたらしてくれるのです。

もちろん、火を扱う以上、換気や火事への注意は絶対に怠れません。

点火や消火の際には、少し灯油の匂いもします。

効率や手軽さだけを求めるなら、他の選択肢があるでしょう!しかし、モノを大切に使い、季節の移ろいを肌で感じ、日々の暮らしの中にささやかな喜びを見つけたい。

そんな方にとって、アラジンストーブは最高の相棒になってくれるはずです。

手間すらも楽しみに変えてしまう、不思議な魅力に溢れたストーブです。

アラジン電気ストーブの掃除の仕方は?

寒い冬の朝、足元をじんわり温めてくれるアラジン電気ストーブ。

だけど、ふとした瞬間――「あれ?なんか変なニオイがするな」「風量が弱くなってきたかも…」そんな違和感を感じたこと、ありませんか?

それ、もしかしたら内部にたまったホコリや汚れが原因かもしれません。

私自身、30年前に初めてアラジンストーブを購入したとき、掃除の仕方がわからず故障させてしまった苦い経験があります。

修理にかかった費用は約15,000円。あのとき「掃除の基本」を知っていれば…と、今でも後悔しています。

ここでは、その失敗から学んだこと、そして数多くの現場で培ったプロのメンテナンス方法を、初心者にもわかりやすくお伝えします。

ホコリまみれの現実と焦り:掃除不足が招くトラブルとは?

ある冬の朝、神奈川県相模原市の戸建て住宅で、10年以上使われていたアラジン電気ストーブの点火が不安定になっていると相談を受けました。

実際に確認すると、外炎板の内側にまでホコリが詰まり、熱がこもってオーバーヒート寸前。

「掃除してたんですけど、外から拭くだけで…」

多くの方が勘違いしているのは、表面だけをキレイにすればいいと思っている点で、内部には静電気で集められたホコリが層になって蓄積し、部品の劣化や異音・異臭の原因になります。

アラジン電気ストーブのような精密な機器は、放っておくと【どこまで使える】か分からなくなるほど性能が低下するのです。

初心者でもできる!アラジン電気ストーブ掃除の基本手順

まずは、分解せずにできる掃除から始めましょう。必要なのは以下の3つ:

- 柔らかい布(マイクロファイバー推奨)

- エアダスター

- 中性洗剤を薄めた水

- 電源プラグを抜く(安全第一です)

- 外側のホコリを乾拭き:ガード部分の凹みに汚れがたまりやすいです。

- 吸気口や排気口をエアダスターで吹く:ホコリが舞いやすいので、窓を開けるか屋外で行いましょう。

この基本掃除だけでも、ニオイや熱効率の改善が期待できます。ただし、2年以上使っていて一度も内部の掃除をしていない方は、分解掃除が必要な可能性が高いです。

プロが教える「ガードの外し方」と分解掃除のコツ

「ガードってどうやって外すの?」という質問をよく受けます。モデルにもよりますが、基本的には背面または側面にあるネジを外せば取り外し可能です。

注意点

- 無理にこじ開けない(割れます)

- 分解前にスマホで写真を撮る(組み立ての参考用)

芯クリーナーを使って内部の汚れを除去する際は、摩耗部分を傷つけないよう、優しく回転させながら使用してください。

ちなみに、芯クリーナーは一部モデルでは非対応です。製品の説明書や公式サイトで必ず確認しましょう。

実際の分解掃除作業:プロが使う道具と工程を公開

横浜市内のとあるご家庭で行った、アラジンストーブの分解掃除作業記録を紹介します。

作業時間: 約90分

使用道具: プラスドライバー、芯クリーナー、綿棒、耐熱グリス、エアダスター、軍手

- 外炎板とガードを慎重に取り外す

- 各パーツに付着したヤニやホコリを丁寧に除去

- 熱交換部に詰まった粉塵をエアダスターで吹き飛ばす

- 可動部にグリスを注油

- 芯交換の可否を点検(まだ問題なし)

仕上げに動作確認を行うと、「音が静かになった!」とご主人が目を輝かせていました。

「芯交換って、火がつかなくなったらやればいいでしょ?」

そう思っていた私が、まんまと落とし穴にはまった話をしましょう。

当時、点火が悪くなり始めたアラジン電気ストーブを無理やり使い続けた結果――芯が焼き付いて取り出せなくなり、本体ごと買い替えるはめに。芯の焼き付きは高温が続いた証拠。つまり、掃除不足の積み重ねが最悪の結果を招いたのです。

芯の交換目安は、シーズンごとが理想。ただし、使用頻度や炎の色(青い=良好、赤い=劣化)によって変わります。

生産終了モデルの扱いに注意!業者依頼が安全な理由

「もうこのモデル、生産終了してるからメンテできないって聞いたけど?」

確かに、ブルーフレームタイプの一部はすでに製造終了しています。しかし、部品や芯はまだ市場に流通していることもあります。とはいえ、分解・芯交換の知識がない方には業者への依頼をおすすめします。

東京都内では、アラジンストーブ専門の出張清掃業者も増えており、相場は8,000~15,000円ほど。故障による買い替え(約3万円以上)を考えれば、安い投資です。

業者に依頼する際の注意点は以下の通り:

- 「アラジン電気ストーブ対応」と明記されているか確認

- 作業前に見積もり提示があるか

- 使用部品は正規品か

手を抜くと後悔する!私が犯したもう一つの失敗

福島県会津若松市でのこと。10年以上使ったアラジンストーブを譲り受け、軽く掃除して点火。問題なさそうだったが、数日後に焦げ臭いニオイが。

原因は、ガードの内側に貼りついたビニール製ラベル。気付かず使い続けたことで、熱で溶けて部品に焼き付き、結局ストーブを廃棄することに。完全に後悔しか残りませんでした。

教訓:掃除は“見える部分”だけじゃ足りない。

アラジンストーブメンテナンス方法まとめ

アラジンストーブの燃料は灯油ですが、上記を試しても水分を含んだ劣化灯油を使用している場合、水分を含んだ灯油が時々黄色い炎を上げながらパチパチと爆ぜたような音をさせながら燃焼します。シーズン持ち越しの劣化灯油は意外と不完全燃焼の原因となる事があるのでなるべく使用しないように注意しましょう。

アラジンストーブは、その独特なデザインと高い暖房性能で多くの家庭に愛用されています。

しかし、長く使うためには定期的なメンテナンスが欠かせません!総括では、もう一度アラジンストーブのメンテナンス方法を4つのポイントに分けて、詳しく解説します。

まず、最初のポイントは「芯の定期的な交換」です。

アラジンストーブの芯は使用頻度によって劣化する為、暖かくないと感じる場合や、火の色が変わってきた時は、芯の交換を検討する必要があります。

芯クリーナーを使用して、芯の状態を確認しましょう!適切なタイミングで芯を交換することで、ストーブの性能を最大限に引き出せます。

次に重要なのは「分解掃除」です。

アラジンストーブの内部には、埃や汚れが溜まりやすい為、分解掃除を行うことで、効率的に熱を発生させることができます。

ガードの外し方を理解し、しっかりと掃除を行うことがポイントです!自分で行うのが不安な場合は、信頼できる業者に依頼するのも良いでしょう。

三つ目のポイントは「アラジンストーブ修理店の選び方」です。

生産終了したモデルの場合、部品が手に入らないことがあります。

信頼できる修理店を見つけることで、どこまで使えるかを見極めることができるので、しっかりとした知識を持った業者に依頼しましょう!

後悔することなくストーブを長持ちさせることができるでしょう。

最後に、メンテナンスを行うことで「快適な冬を過ごす」ことができます。

定期的なメンテナンスを怠ると、ストーブの性能が低下し、暖かくない冬を迎えることになりかねません。

正しいメンテナンスを行うことで、アラジンストーブの性能を維持し、快適な暖房環境を作ることができます。

これらのポイントを押さえて、アラジンストーブのメンテナンスを行いましょう。

自分で行うメンテナンス方法を学び、必要に応じて業者に依頼することで、ストーブの寿命を延ばすことができます。

アラジンストーブを大切に使い続けるために、ぜひ実践してみてください。

参考

コメント