雪見障子は、古民家でよく見る半分障子で下の分が大きくガラスになっている障子で、川根本町では特に似たような雪見障子の家が散見されます。

このガラス障子の外し方と、アクリル板への交換費用を、実際に自分でDIYで取り外してはめた経験のある筆者が、ガラス障子の交換に必要な道具や手順を解説します。

雪見障子は経年劣化で木枠が変形していなければ、なんの道具もいらずに3秒で外す事が出来ます!

張り替え代用品のポリカーボネートについても紹介していますのでご覧ください。

本記事では、安全な雪見障子のガラスの外し方について解説しています。

スポンサーリンク

記事の要約とポイント

- 雪見障子のガラスは基本的にレアもの。特にすりガラスは製造していないものが殆ど。外し方にも気を配り、割れないように大事に使おう。

- 雪見障子のガラスは経年劣化で木枠の変形が無ければ僅か3秒で外せる。(道具は要らない)

- アクリル板への交換は簡単だが、アクリル板は意外と高価だが安全面で有利。ポリカーボネートは安価で代用品となるが、傷や見た目がイマイチかもしれない。(個人的主観による好みが多きい)

- 外れない雪見障子のガラスの安全な外し方は、ゴムハンマーが必須道具!(固着している場合や木枠が変形している場合のみ必要)

小さいリスクで家を買うなら、ゼロリノベがお勧め!

ゼロリノベを使えば、小さいリスクで家を購入する方法を徹底伝授!不要なしつこい営業は一切ありません。

お客様に安心して住める100年住宅の見分け方・マイホームの買い時・未公開物件のからくりについてすべて暴露!

雪見障子のガラスが割れた!DIYで出来る外し方の基本を解説

雪見障子のガラスが割れてしまった時は、慌てずにゴム手袋や軍手等をして、まずは周辺に飛び散ったガラスを丁寧に片づけましょう。

ガラスが雪見障子に残っている場合があり、安全なガラスの取り外し方を解説します。

雪見障子のガラスは、取り外す事を前提に接着剤などでは固定されておらず、型枠(木の枠)ではまっているだけなので、割れた部分を引っ張ったりすれば簡単に抜けます。

割れた細かいガラスの破片は、木枠内部やレールの溝などに挟まっている場合があるので、注意が必要です。

割れたガラスは非常に鋭く手を切りやすいので、取り除く時は、軍手やゴムでコーティングされた手袋を使い、安全に作業しましょう。

雪見障子外し方の注意点!

軍手

ガラス飛散

代替え無し

雪見障子外し方の注意点は、割れないように注意するのは勿論の事、割れた時の為に軍手を用意して手を切らないように作業しましょう。

また、ガラスは代替え無しの場合が多く、生産終了しているガラスがほとんどです。

- ガラス交換!通常の雪見障子のガラスの外し方(下半分のガラス部分)

- 上が障子紙ではなくガラスタイプの雪見障子の外し方

- 雪見障子をアクリル板に交換した時の費用・値段は?

- 雪見障子のガラスを自分で交換する時の道具は?

- 雪見障子の張り替え代用品となるか。ポリカーボネートVSアクリル

- 透明度・耐衝撃性・耐熱性・加工性からアクリル・ポリカを比較

- 価格:アクリル板<ポリカ板

- 用途:ポリカは衝撃でアクリルはディスプレイ

ガラス交換!通常の雪見障子のガラスの外し方(下半分のガラス部分)

リード文でも触れた通り、雪見障子の木枠に経年劣化による変形や何か異物が挟まったり、固着が無ければ3秒もあれば道具なしでガラスを木枠ごと外す事が出来ます。

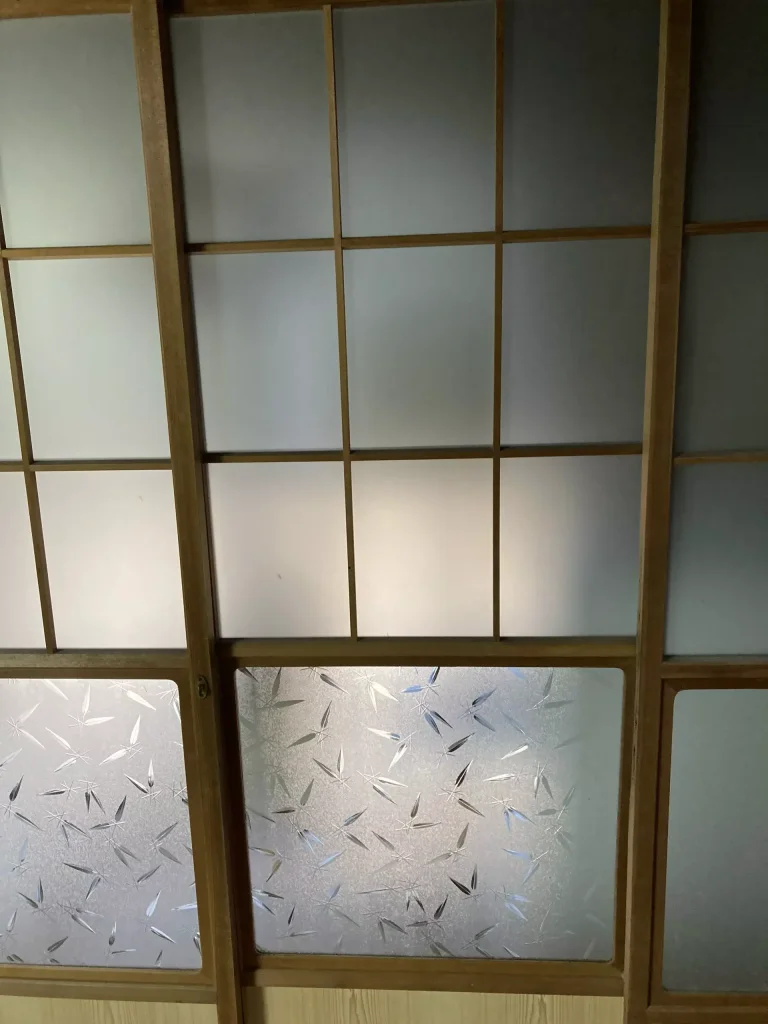

雪見障子には画像のように、上半分が障子紙になっているタイプと、障子紙の部分がすりガラスでつくられている場合があります。

全部すりガラスの場合は、雪見障子といえるかどうかは微妙ですが、ここでは同一として扱います。

取り換える時には、以下の商品のような引き戸が一般的で、丈夫にねじでレールを取り付けて、扉を吊り下げるだけなので、非常に簡単で作業しやすくお勧めです。

私の家も、一部同様のLIXIL引き戸に交換しており、アウトセット方式といいます。

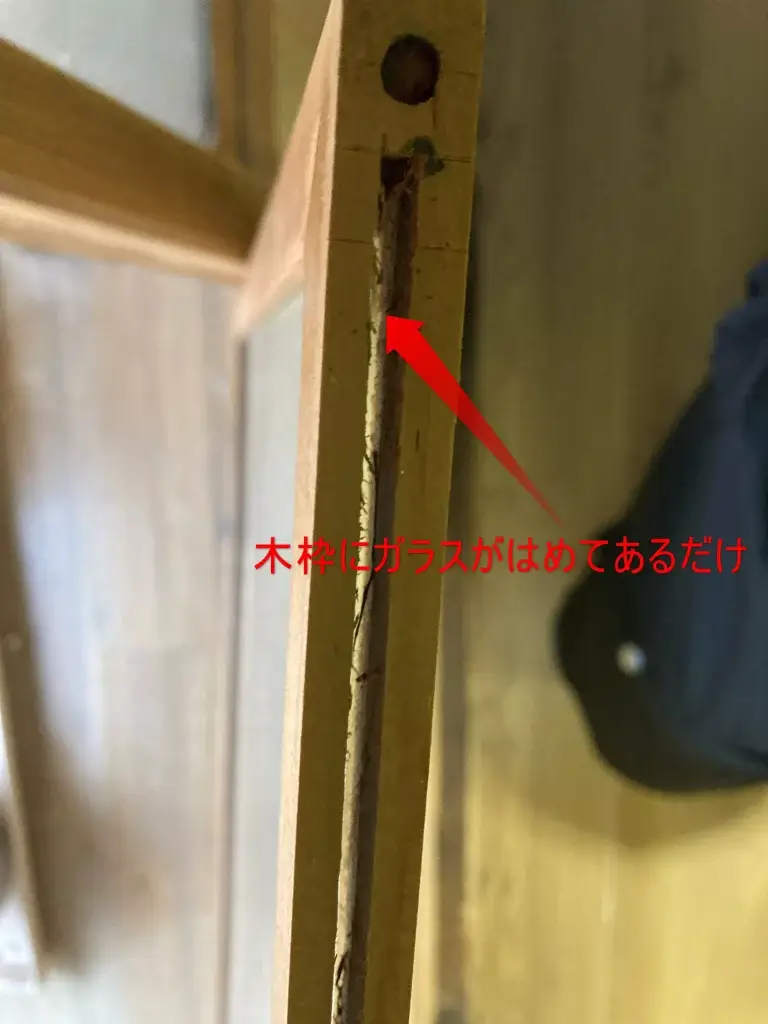

雪見障子は、木枠にガラスがはまっている構造なので、木枠ごと外さない事にはガラス単体で外す事はできません。

まずは、木枠ごとガラスを雪見障子から分解しましょう。

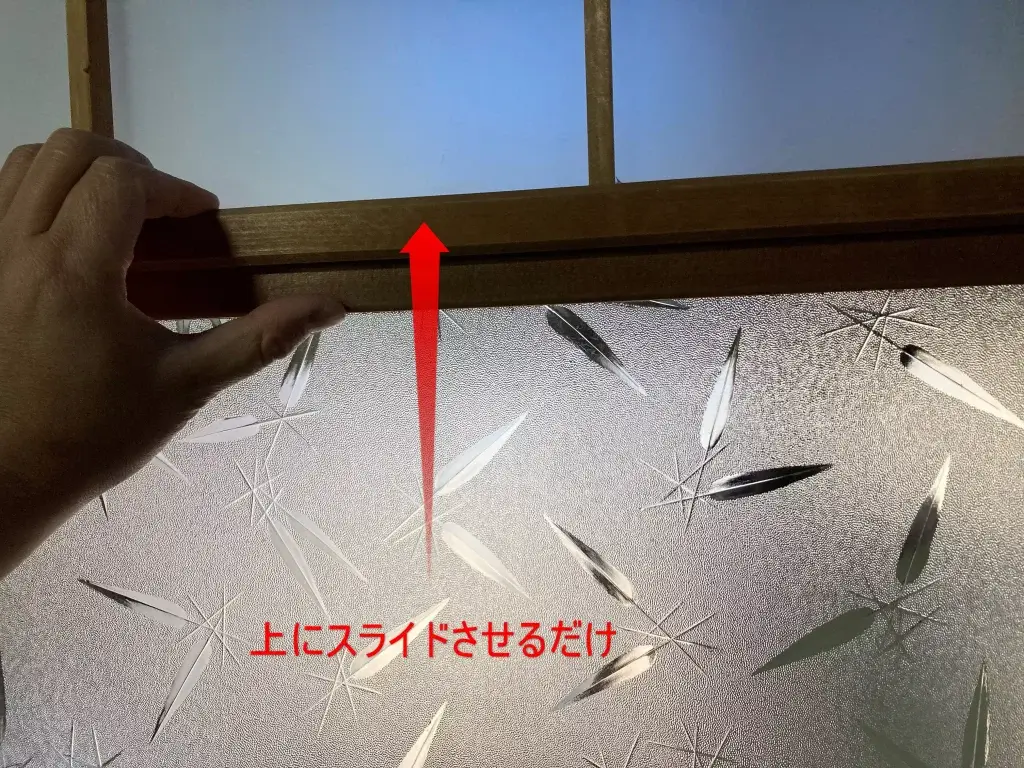

上にはガラスの木枠が外せるように、余分に溝が切ってありますので、限界までスライドさせましょう。

上にスライドさせるとご覧の通り、後は手前か奥に押せば外れますが、手で保持していないとそのまま落下して割れますので、手で支えてあげてください。

ガラスは結構重いので、初めてなら二人で作業するとよいでしょう。

また、ガラスが落下したときの為に座布団等の弾力性のあるものを下に敷く事をお勧めします。

外れた雪見障子の木枠を上からのぞいた写真です。

木枠というか、要するにこれが雪見障子のガラスケースと言ったところです。

かなりアバウトな作りですが、ガラスはすんなり外す事が出来ます!外れたガラスは、新品でも角が鋭利ですので、ゴム手袋などで作業するなどの工夫が必要です。

ガラスは意外にも重いですし、手を切りますから本当に注意してください。

特に、ざらざらのすりガラスは、先端や端の部分がギザギザの波刃のナイフのような鋭さで、軍手を着用していても、カット部分を滑らせたりすると、容易に布が切れて破けます。

外した木枠の溝部分にも、割れたガラスが溜まりやすい部分です。

掃除しないで気が付かず、そのままはめるとガラスがひっかかって外れなくなる原因になりますので、掃除機などでしっかりガラスを吸い取りましょう。

余談ですが、雪見障子は意外とレトロな骨とう品で、今でも多くの家で使われていますが、要らないからとそのまま捨ててしまうのは勿体ないです。

フリマサイト等で販売できる可能性があります!とりあえず出品してみると、意外な値段で落札されることもあります。

その他、レトロでマニアックなゆらゆらガラスを使った捨てると勿体ない田舎の照明などは、この記事を参考に捨てるかどうかを見極めましょう。

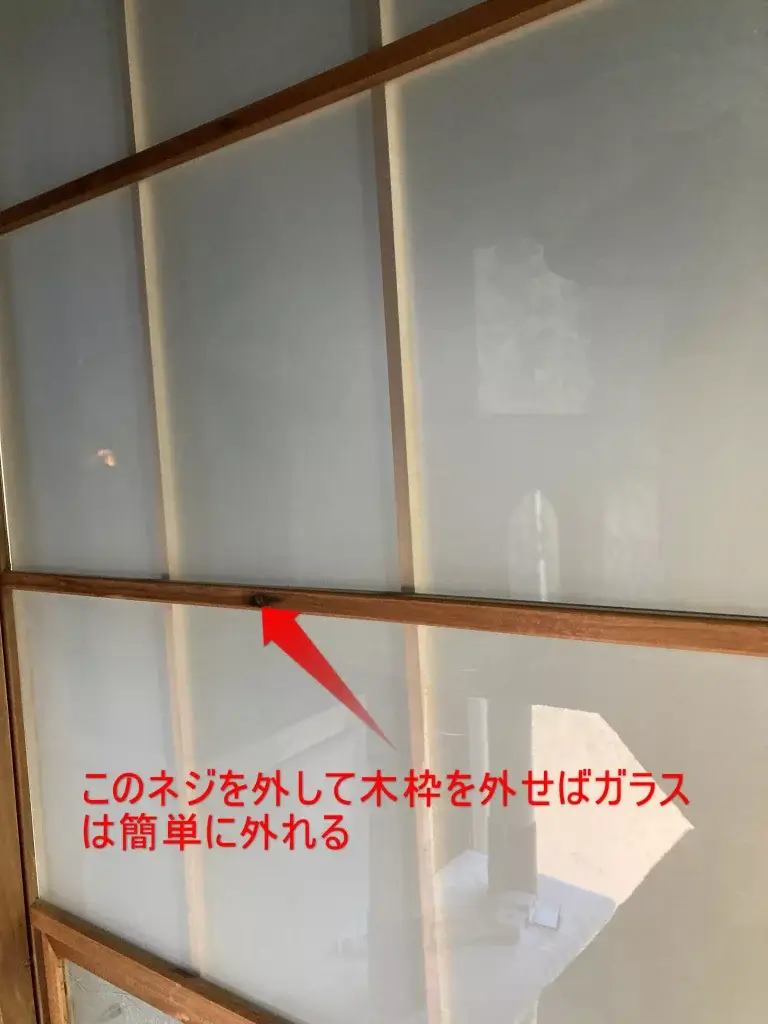

上が障子紙ではなくガラスタイプの雪見障子の外し方

全部すりガラスなので、雪見障子と言えるか微妙ですが、下半分の外し方はこちらも通常の雪見障子と同じです。

ただ、上部の障子紙部分のガラスを取り外すには、ネジで固定されているのでマイナスドライバーが必要です。

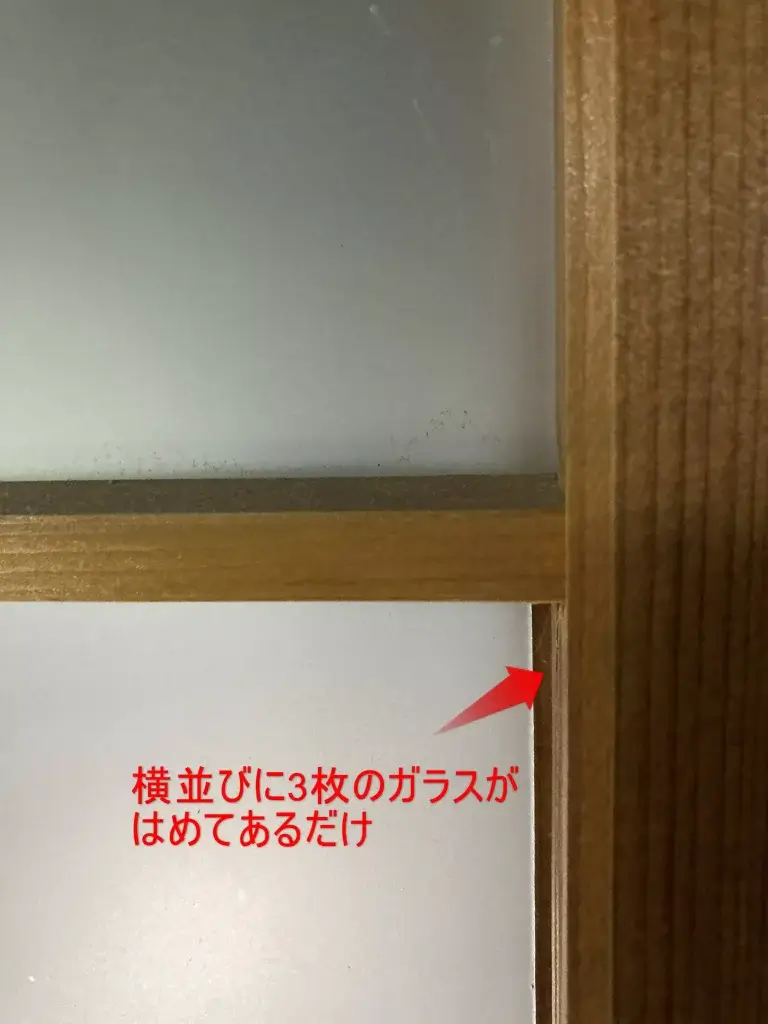

上記の画像をご覧ください。3×3のマス目でガラスが9枚はまっているように見えますが、実際は木枠に固定されて横に3枚繋がってはまっているだけです。

もし、作業に失敗してガラスを割ってしまって困ったときに、ノーブランド品ですが、雪見障子を見つけたので、商品リンクを張り付けておきます。

購入時は寸法をよく確認して取り付けられるかどうかを調べてください。

私の自宅の雪見障子はちょっとネジが錆びていて外すのが面倒なので、あえてずらしてみましたが、上と下のガラスが独立している事が分かります。

もともと湿気の多い部屋の雪見障子を別の部屋に取り換えたので、ネジがかなり錆びています。

通常ならこのネジは簡単に外れる事でしょう。

錆が浮いて、周りの木枠にしみついてるのが画像でもよくわかります。

本当なら分解してお見せしたいところですが、錆びたネジでガラスも割れていないので、折れたり割れたりしたら面倒なのでこのままで説明しました。

このガラスを交換する時の重要なポイントがあります。それは、雪見障子を外して寝かせた状態で作業する事です。

レールにはまったままの状態で木枠を外すと、ガラスが二枚同時に外れたりしていきなり落下する可能性があるからです。

そうすると、足に落ちたりして怪我をするので、このガラスを外すときは出来れば寝かせた状態で作業しましょう。

雪見障子をアクリル板に交換した時の費用・値段は?

費用の説明をするには、アクリル板とガラス板の材料や、製造方法の違いについて知る必要があります。

ガラスは、石英やソーダ灰は量産でき、原材料費も安いことから一般的にアクリル板と同じ厚みであれば、ガラスの方が安価です。

一方、アクリル板は、石油化学製品であるメタクリル酸メチルを原料とするため、原材料の価格が高騰すると、アクリル板の価格も上昇します。

もし、ガラスが割れてしまい、もっと安全なものをお探しの場合は、次にとりつけるならアクリル板がお勧めです。

ルーカスギターで販売している国産アクリル板なら、雪見障子のガラスと同じくらいの厚みですし、ガラスよりもカットも簡単で安全なのでお勧めです。

ただ、前述したようにアクリル板は柔軟性があり、割れてもガラスのように粉々に飛び散る危険はありません。

熱にはガラスに比べてかなり弱いです。

石油化学製品であるアクリル板は、熱に大変弱くストーブなどが当たれば容易に変形しますし、最悪火災の危険があります。

ガラスに比べて細かい傷もつきやすいです。

ガラスはスポンジやたわしで擦っても傷はつきませんが、アクリル板は簡単に傷がつきます。

光の加減によっては掃除した傷が目立つことがあります。

費用は、厚さ3mm、サイズ200mm×300mmの場合、アクリル板はガラス板の約1/4以下の値段になります。

ガラスは、強化ガラスにおいてもアクリル板よりも価格が安いです。

アクリル板とガラスは使用用途によって決めましょう!お子様のいる家庭なら雪見障子にガラスは向きません。

雪見障子のガラスを自分で交換する時の道具は?

工具は基本的に一本だけ用意すれば大丈夫です!それがゴムハンマーです。

雪見障子はガラスをはめているのが木枠ですし、ガラス製品はカナヅチが当たれば簡単に割れます。

意図しないガラスの破損を避ける為にも、ゴムハンマーは必須です。

私も何かと使用しているベッセルのゴムハンマーは、ネットでもよく見かけますし、大抵のホームセンターで購入することが出来ます。

ゴムハンマーにしたからと言って、ガラス部分を強くたたけば当然割れますので注意してください。

木枠やガラスは傷がつきやすいので、カナヅチではなく必ずゴムハンマーを使用する事で、傷の防止や怪我の防止、ガラスの破損防止になります。

万が一、ガラスが割れた時の事を考慮して、手袋などは必須です。

雪見障子のガラスを交換する時はゴムハンマーとゴム手袋は必ず用意しましょう。

ゴムハンマーは必須と書いていますが、これは木枠が変形したりしている場合です。

古民家や空き家物件などで、木枠が変に変形したりしていなければ、通常は何の道具もいらず手だけで簡単に外す事が出来ます。

もう一つ、上記画像の様に、上の部分が障子紙ではなくガラスになっている場合は、ネジで固定されているのでマイナスドライバーも必要になります。

雪見障子の張り替え代用品となるか。ポリカーボネートVSアクリル

ポリカ板とアクリル板は、どちらもプラスチック製の透明板ですが、以下の点で大きな違いがあります。

| 項目 | ポリカ板 | アクリル板 |

|---|---|---|

| 素材 | ポリカーボネート | アクリル樹脂(PMMA) |

| 透明度 | アクリル板の方が高い | ポリカ板の方が高い |

| 耐衝撃性 | ポリカ板の方が高い | アクリル板の方が低い |

| 耐熱性 | ポリカ板の方が高い | アクリル板の方が低い |

| 加工性 | アクリル板の方が高い | ポリカ板の方が低い |

| 価格 | アクリル板の方が安い | ポリカ板の方が高い |

透明度・耐衝撃性・耐熱性・加工性からアクリル・ポリカを比較

ポリカ板とアクリル板は、どちらも透明度が高いですが、アクリル板の方が透明度が高い傾向にあります。

アクリル板は、ポリカ板に比べて屈折率が高いため、光の屈折が少なく、透明度が高くなります。

ポリカ板は、アクリル板に比べて耐衝撃性に優れています。

ポリカ板は、アクリル板に比べて弾性率が高いため、衝撃を受けても割れにくく、飛散しにくいという特徴があります。

ポリカ板は、アクリル板に比べて耐熱性に優れています。

ポリカ板は、アクリル板に比べて耐熱温度が高いため、屋外での使用や、熱による変形や劣化を気にする用途に適しています。

アクリル板は、ポリカ板に比べて加工性に優れています。

アクリル板は、ポリカ板に比べて柔らかいため、切断や曲げ加工が容易です。

もし、作業中になんらかの理由でガラスを割ってしまっても、ガラスは替えが効くので心配いりません。

ただ、オーダーガラス板.comで販売しているガラス板でも、昔の模様が入ったレトロなすりガラスはめったに購入できません。

その為、あきらめて通常のすりガラスを購入しましょう!サイズオーダー対応と書かれていますので、あらかじめカットして送ってもらいましょう。

価格はポリカ板が高価!アクリル板<ポリカ板

アクリル板は、ポリカ板に比べて価格が安いです。

アクリル板は、ポリカ板に比べて生産量が多く、原材料費も安いため、価格を抑えることができます。

ポリカ板は、住宅建材のポリカ波板などで使われており、耐久性や耐熱性の高さから、屋根や外壁に使用されています。

用途:ポリカは衝撃でアクリルはディスプレイ

ポリカ板は、耐衝撃性や耐熱性に優れているため、屋外での使用や、衝撃や熱に強いことが求められる用途に適しています。

例えば、カーポートや物置、アクリル水槽などの屋外用品、建築用窓やドアなどの建材、防弾ガラスなどの安全関連製品などに使用されています。

アクリル板は、透明度や加工性に優れているため、ディスプレイや照明、看板などの光学製品、模型や工作などのDIY用品、化粧品や医療器具などの透明性や加工性が求められる用途に適しています。

正直アクリル板はかなり高価です!しかし、一般的なトタン材料として使われるポリカーボネイトという選択もありです。

アクリル板よりも安価ですし、加工性も良いのでお勧めです。

雪見障子ガラスをリフォームして別の引き戸に交換!外し方は?

雪見障子を取り外し、一般的な引き戸に交換する手順を説明します。

まず、取り外し作業を始める前に、必要な工具や材料を準備しましょう!ドライバー、ペンチ、木製の引き戸、適切なサイズのレールなどが必要です。

作業に入る前に、周囲のスペースを片付けて作業しやすい環境を整えます。

まず、雪見障子を取り外すために、障子の下部にある溝から障子を持ち上げ、上部の溝から外します。

この際、力を入れすぎて破損しないよう注意が必要です。

もし障子がうまく外れない場合は、木枠の固定部分をドライバーで緩め、再度試みます。

次に、新しい引き戸を取り付けます。

引き戸のサイズが既存のレールに合わない場合は、新しいレールを取り付ける必要があります。

レールの設置位置を確認し、ドライバーで固定します。

その後、新しい引き戸を下からレールに差し込み、上部のレールにも正確に合わせますが、このとき、引き戸がスムーズに開閉できるか確認し、調整が必要なら行います。

最後に、取り外した雪見障子や不要になった部品を整理し、片付けます。

もし再利用する予定があれば、丁寧に保管しましょう。

これで、雪見障子から一般的な引き戸への交換が完了です!新しい引き戸の風合いを楽しみながら、室内の雰囲気を一新できます。

雪見障子を引き戸に交換する詳しい手順については、以下の見出しで詳細を解説しています。

障子ガラスの外し方と取り付け

引き戸

障子

硝子

外し方

交換

雪見障子のガラス戸本体をそのまま取り外す場合は、上に持ち上げて下をスライドすれば簡単に本体ごと外れます。ついているガラスも同様で、基本は枠ごと上に持ち上げて下をスライドさせれば外す事が出来ます。別の引き戸に交換する際には、別途調整金具などの取り付けが必要になる場合があります。

- 雪見障子の解体手順を解説!

- 引き戸の設置と調整の手順を解説!

- 障子部分も従来の紙ではなく、破けないプラスチックタイプがおすすめ

雪見障子の解体手順を解説!

まず、雪見障子を解体します。雪見障子は、通常、下地となる枠組みと、その上に乗せる障子紙で構成されています。

枠組みは、釘やビスなどで固定されているため、それらを外して解体します。障子紙は、桟に釘や糊で固定されているため、それらを外して解体します。

雪見障子の解体は、以下の手順で行います。

- 1解体工具の準備

釘抜きやマイナスドライバーなどの工具を用意します。

- 2フレームの解体

雪見障子の下部から、桟の釘やビスを外していきます。

- 3紙とガラスの解体

桟を外したら、障子紙を外していきます。

引き戸の設置と調整の手順を解説!

次に、引き戸を設置します。引き戸は、引き戸枠と引手、蝶番などで構成されています。

引き戸枠は、既存の雪見障子の枠組みを取り外した場所に設置します。引手は、引き戸の下部に取り付けます。蝶番は、引き戸枠と枠組みに取り付けます。

引き戸の設置は、以下の手順で行います。

- 1寸法の確認

引き戸枠のサイズを測り、既存の雪見障子の枠組みのサイズに合わせてカットします。

- 2引手などの組み立て

引き戸枠の下部に、引手をビスで取り付けます。

- 3蝶番の取り付け

引き戸枠の上下左右に、蝶番を取り付けます。

- 4本体固定と取り付け

引き戸枠を、既存の雪見障子の枠組みに取り付けます。

最後に、引き戸の調整を行います。引き戸がスムーズに動くように、蝶番の調整を行います。

また、引き戸が枠組みからずれないように、調整金具などで固定します。

以下に、各手順の詳細を説明します。

引き戸の最終調整は、引き戸を閉めた状態で、引き戸がスムーズに動くか確認し、引き戸がスムーズに動かない場合は、蝶番の調整を行います。

引き戸が枠組みからずれないように、調整金具などで固定します。

雪見障子を引き戸に交換する場合、以下の点に注意が必要です。

また、DIYで引き戸を交換する場合は、以下の点に注意が必要です。

工具の扱いに慣れている人が行う必要があり、安全に作業を行うために、必要な安全対策を講じます。

もし、DIYで引き戸を交換するのが不安な場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。

障子部分も従来の紙ではなく、破けないプラスチックタイプがおすすめ

障子といったら全て紙だと思っていませんか?最近はネコにひっかかれても破けないと宣伝しているプラスチック障子もあるのです。

普通の障子紙よりはかなり高価ですが、私のようにネコのいる家庭では利用価値は高いと思います。

実際ネコはあきらめました。

ただ障子を4枚分交換するのに1万円前後かかりました。

しかも、木枠に固定する部分はノリではなく、両面テープなので作業がめちゃくちゃ面倒です。

しかもこの両面テープが曲者で、強力なブチルゴム両面テープではなく、通常の薄い弱い両面テープなので、破けはしないもののネコが体重をかけると直ぐにはがれます。

何度も繰り返すとネコが剥がれた隙間から飛び出すようになりますし、自然とはがれてくっつきません。

最近では、最終的にプラダンで施工することが多くなりました。

プラダンは紫外線に弱いというデメリットがありますが、加工性に優れ価格も安く、見た目も障子のようで違和感がないので、張替の時には重宝しています。

雪見障子のガラスの外し方とアクリル板への交換は初心者でも超簡単まとめ

雪見障子のガラスの外し方は、3秒で外せる事が分かりました。

ガラスは木枠に入っているだけなので、まずは木枠事雪見障子から外しましょう。

外すときに手を添えて外さないと、木枠ごと落下して大切なガラスを破損する原因になりますので注意が必要です。

また、外したガラスは角がかなり鋭利な刃物状態です!必ずゴム手袋を着用してガラスを外しましょう。

木枠の溝に残ったガラスもしっかり掃除してから取り付けないと、ガラスが引っ掛かって次に取り外すときに取り外せなくなりますし、木枠に傷もつきます。

固着した木枠を外すときはゴムハンマーが必要ですが、実際殆どの場合は道具なしで取り外せることが多いです。

雪見障子の上部がガラスタイプのものはネジで固定されているので、木枠を外すためにマイナスドライバーが必要になります。

交換費用に関しては、厚さ3mm、サイズ200mm×300mmの場合、アクリル板はガラス板の約1/4以下の値段になります。

不安な方は近くの工務店などに交換依頼をされると良いかもしれません。

そもそもガラスのストックなんて無いと思うので、ガラスの発注は工務店さんに依頼することになります。

参考

小さいリスクで家を買うなら、ゼロリノベがお勧め!

ゼロリノベを使えば、小さいリスクで家を購入する方法を徹底伝授!不要なしつこい営業は一切ありません。

お客様に安心して住める100年住宅の見分け方・マイホームの買い時・未公開物件のからくりについてすべて暴露!

コメント