ハッカ油を使った虫除けは、天然成分を活用した安全な対策として多くの人に支持されていますが、「逆効果」と感じる声も少なくありません。

果たしてその真相はどうなのでしょうか?実際、ハッカ油はゴキブリやシバンムシといった虫に対して強力な効能を発揮します。

しかし、正しい使用法を知らなければ、その効果を最大限に引き出すことはできず、ハッカ油が嫌いな虫に対しては効果的でも、一部の虫には効かない場合もあります。

このような「効果がない」と感じる瞬間が、ハッカ油のデメリットとして捉えられることが多いのです。

しかし、ハッカ油の使用に対する誤解や嘘を解消し、安全で効果的な虫よけ対策を知ることで、快適な生活空間を手に入れることができます。

本記事では、ハッカ油の効能や虫除けとしての効果を詳しく解説し、逆効果とされる理由やその真相、さらには人体影響なく安心して使える虫よけ法をご紹介します。

ハッカ油の正しい使い方を理解し、安全な虫よけ対策を実践することで、あなたも虫に悩まされない毎日を手に入れましょう。

記事の要約とポイント

- ハッカ油で作った虫よけは殆どの虫に効果あり!逆効果なんて嘘。話題のトコジラミにも効く。

- ハッカ油で作った虫よけは成分がミント・ハッカ油なので人体影響が少なく安全。子供のいる家庭でも安心して使える。

- デメリットとしては、ハッカ油やハッカ油を強力に溶かすエタノールは可燃性の液体で火元には注意するのと、プラスチック製品によっては溶けてヒビが入る場合もある。

スポンサーリンク

ハッカ油の虫除けが逆効果と言われる真相と実は安全で効果的な理由

ハッカ油で作った虫よけが逆効果になる!?そんな噂を鵜呑みにしてはいけません!

ハッカ油で作った虫よけスプレーは、天然由来でディートやイカリジンなどの化学成分と違って、お子様がいる家庭でも使用出来て人体影響も無く安全です。

ハッカ油を使った安全な虫よけスプレーの作り方から、ゴキブリやシバシムシと今話題のトコジラミ対策の方法についてもおすすめの自作レシピを公開します。

ハッカ油は、虫よけ効果だけではなく、痛み止めや副交感神経を刺激したリラックス効果もあり、逆効果どころか大変メリットが大きく安全な虫よけです。

ハッカ油は、虫除けとして広く使用されている天然の精油ですが、実は逆効果とされることもあります。

この逆効果という言葉が使われる背景には、ハッカ油が特定の虫に対して効果がない場合があることが挙げられます。

しかし、実際には多くの虫に対しては効果的であり、正しい使い方をすれば非常に安全かつ効果的な虫除けになります。

まず、ハッカ油の効能について見ていきましょう。

ハッカ油は、ミントの一種であるペパーミントから抽出されたオイルで、主成分であるメントールには、虫を寄せ付けない効果があります。

特に、ハッカ油が嫌いな虫には、ゴキブリやシバンムシなどが含まれます。

これらの虫に対しては、ハッカ油の効果が強力であるため、使用することで虫を効果的に遠ざけることができます。

しかし、一部の人々はハッカ油の虫除けが逆効果だと感じることがあります。

例えば、ハッカ油を使用しても特定の虫が寄ってくることがあるため、効果がないと思ってしまうのです。

さらに、虫除けスプレーとして使用した場合、ハッカ油の香りが他の虫を引き寄せる可能性もあります。

このようなデメリットがあるため、ハッカ油が逆効果だと感じる人がいるのです。

しかし、これはあくまで誤解であることが多く、ハッカ油の効果を最大限に引き出すためには、使用方法を工夫することが重要です。

例えば、ハッカ油を薄めてスプレーとして使用する場合、適切な濃度に調整することで多くの虫に対して効果を発揮します。

また、ハッカ油の香りは人間にとっても心地よいものであり、リラックス効果をもたらすことがあるため、虫除けとして使用することは非常にメリットの多い選択肢です。

加えて、ハッカ油は天然成分であるため、化学製品に比べて人体への影響が少ないという利点もあります。

市販されている多くの虫除けスプレーは、合成化学物質を使用しているため、使用後に肌に刺激を感じることがあります。

一方、ハッカ油は自然由来であり、適切に使用すれば安全性が高いとされており、小さなお子さんやペットがいる家庭では、ハッカ油を使った虫除けが推奨されることが多いのです。

また、ハッカ油の使用方法としては、スプレー以外にもアロマディフューザーを使ったり、コットンに数滴垂らして置いておく方法もあります。

これにより、部屋全体にハッカ油の香りを広げ、虫を寄せ付けない環境を作ることができ、夏場は虫が多くなるため、こうした対策が効果を発揮します。

最後に、ハッカ油の使用に関する注意点もあります。

ハッカ油は濃度が高い場合、皮膚に刺激を与えることがありますので、必ず薄めて使用することが大切です。

また、妊娠中の方やアレルギー体質の方は使用を控えることが推奨されます。

このように、ハッカ油の虫除けは誤解も多いですが、実際には非常に効果的で安全な選択肢です。

正しい知識を持ち、適切に使用することで、虫から身を守りつつ、快適な生活を送ることができるでしょう。

ハッカ油の虫除けの真相

ハッカ油

虫除け

逆効果

デメリット

効能

ハッカ油の虫除けが逆効果と言われる理由は、特定の虫に対して効果がないことが多いからです。しかし、実際にはハッカ油の効能は強力で、安全に使用できます。特に、ゴキブリやシバンムシには効果的です。正しい使い方を知れば、虫除けに役立ちます。

- ハッカ油が嫌いな虫は?ハッカ虫除けスプレーに効果のある虫

- 効果ない!逆効果になる虫がいる真実

- 乾麺・菓子類・穀類・ペットフードが大好きなシバシムシ!食性と駆除方法

- ゴキブリがハッカ油に寄って来るなんて大嘘!ハッカ油スプレーはゴキブリにも効果的

- ハッカ油で作った虫除けスプレーは変色するの?長期保存は可能?

- ハッカはどれくらい強力?人体影響とデメリット

ハッカ油が嫌いな虫は?ハッカ虫除けスプレーに効果のある虫

基本的に、虫全般に忌避効果がありますが、殺虫効果は期待できません。

但し、安全である一方、化学薬品であるイカリジンやピレスロイド系殺虫剤、ディートなどと比べると効果は劣ります。

また、ハッカ油を使用したからと言って、虫が駆除出来るわけではありません。

あくまで忌避剤としての効果を狙っての防虫対策という事です。

直接振りかけるのは勿論の事、巣穴近くに脱脂綿にしみこませたハッカ油を設置すると、暫く虫よけの効果があります。

冒頭でも解説した通り、ハッカ油は虫よけ効果だけではありません。

食品の味付け(アイスクリームなどに良く使われる)や、打ち身などの痛み止めや、虫よけだけではなく、刺された時のかゆみ止めとしても使われます。

ハッカ油に含まれるハッカは、リラックス効果もあり、副交感神経を刺激してリラックスアロマとしての効果が期待できます。

ハッカ油の他の使い方に関しては、こちらの記事でも解説していますので、是非ご覧ください。

効果ない!逆効果になる虫がいる真実

ハッカ油は、その強力な香りと虫除け効果から、多くの家庭で使用されています。

特に夏場になると、蚊やゴキブリなどの虫を寄せ付けないために、ハッカ油を利用する人が増えることでしょう。

しかし、実はハッカ油には逆効果となる虫も存在し、その選択が適切でない場合、予期せぬ結果を招くことがあります。

まず、ハッカ油の効果について考えてみましょう。

ハッカ油は、特に蚊やゴキブリに対して効果があるとされています。蚊に対しては、その香りが忌避剤として作用し、近づかせない効果があることが科学的にも証明されています。

しかし、すべての虫に対して効果があるわけではありません。

例えば、カメムシやスズメバチなどは、ハッカ油の香りに対して特に敏感ではなく、逆に寄ってくることがあります。

このように、ハッカ油が効果ない虫もいるため、使用する際には注意が必要です。

さらに、ハッカ油のデメリットについても触れておきましょう。

ハッカ油は、強力な成分を含んでいるため、使用方法を誤ると人体に影響を及ぼす可能性があります。

肌に直接塗布することで、かぶれやアレルギー反応を引き起こすことがあるため、注意が必要です!小さなお子さんやペットがいる家庭では、その使用に際して慎重になるべきです。

また、ハッカ油の効果がないとされる虫には、実際にどのような虫がいるのでしょうか。

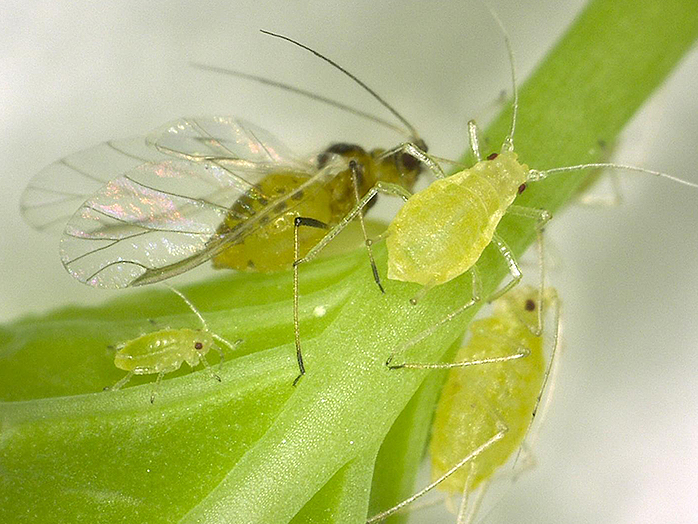

アブラムシ、ハダニ、ヨトウムシ、コナジラミ、アザミウマ、ナメクジは実際にハッカやミントを育成しているとつく虫として有名です。

これらの虫は、ハッカ油が効果的どころかむしろ逆効果になる事の方が多いです。

このように、ハッカ油には虫除けとしての効果がある一方で、逆効果になる虫も存在するため、使用する際にはその特性を理解しておくことが重要です。

効果を最大限に引き出すためには、ハッカ油の作り方や使用方法をよく学び、適切に利用することが求められます。

最後に、ハッカ油は万能な虫除けではないことを理解しておくことが重要です。

効果がある虫に対しては強力な効果を発揮しますが、逆に寄ってくる虫も存在するため、その点に注意しながら使用することが求められます。

ハッカ油を効果的に利用するためには、虫の特性や行動を理解し、適切な環境で使用することが大切です。

乾麺・菓子類・穀類・ペットフードが大好きなシバシムシ!食性と駆除方法

シバシムシは、甲虫目シバンムシ科に属する、体長2~3mm前後の小型の甲虫で、世界に2000種以上、日本には137種が生息しています。

シバシムシの生態

シバシムシは、ほとんどの種が樹木を食害する「材害虫」です。

一部の種(タバコシバンムシ、ジンサンシバンムシ)の幼虫期に雑食性がみられ、さまざまな食品を食害する「貯穀害虫」として問題視されています。

成虫は、4~6月頃に羽化します。

成虫は、1~2週間ほど生き卵を産みますが、卵は食品の隙間や、畳や壁のひび割れなどに産み付けられます。

幼虫は卵から孵化後、食品を食べながら成長していきます。

幼虫は、1~2年かけて成長し、蛹になり、蛹は2~3週間で成虫になります。

シバシムシは何でも食べる雑食性

シバシムシの幼虫は雑食性で、小麦粉などの粉類・菓子類・漢方薬や乾燥麺類など、さまざまな食品を食べ、家具、畳や壁などの木質材料も食害することがあります。

シバシムシは食品を汚染するだけでなく、食品の栄養価を低下させるため、食品害虫として問題視されています。

シバシムシは駆除できるのか?

シバシムシの駆除には、『食品の密閉保存』『ゴミの早期回収』『掃除機やほうきで掃除』『殺虫剤の使用』の方法があります。

シバシムシから食品を守るには、食品を密閉容器に入れて、シバシムシの侵入を防ぎます。

残ったゴミにシバシムシが集まるので、ゴミ箱に残った食品カスは、すぐに回収して、シバシムシの繁殖を防ぎます。

床や家具の隙間などに潜んでいるシバシムシを掃除機やほうきで吸い取る他、ピレスロイド系殺虫剤など、殺虫剤を使用して、シバシムシを駆除します。

シバシムシの被害を防ぐためには、普段から食品の管理を徹底することが大切です。

殺虫剤の他にも、シバシムシにはハッカ油が安全で効果的です!ハッカ油と殺虫スプレーを併用する事で、シバシムシの虫除けと、駆除の両方の効果が期待できます。

ハッカ油は忌避効果しかありませんが、様々な虫を効率よく駆除したいなら、バルサンがお勧めです!バルサンを使った時の注意点についても解説します。

ゴキブリがハッカ油に寄って来るなんて大嘘!ハッカ油スプレーはゴキブリにも効果的

読者の皆さんは、ゴキブリの嗅覚ってどのくらいかご存じですか?あんな小さな体ですが、嗅覚はなんと人間の100倍以上あると言われています。

この嗅覚の高さからも、ゴキブリがハッカ油スプレーをいやがる姿が想像に難くありません。

ハッカ油は、ゴキブリの忌避効果に有効な成分が、二つ含まれています。

一つ目がメントールで、メントールはゴキブリの嗅覚に作用して不快感を与えます。

人間ですら、近くで嗅ぐときつい匂いのメントールですから、100倍の嗅覚があるゴキブリにはたまらない不快感でしょう。

もう一つの有効成分が、ハッカ油に含まれるシネオールです。

このシネオールは、ゴキブリの神経系に作用して、興奮状態や麻痺作用を引き起こします。

ただ、生命力の強いゴキブリですので、これらの作用は一時的なものと思われます。

ハッカ油だけだと、ゴキブリを完全に駆除する事は不可能なので、そんな時はゴキブリの死骸も見なくて済む、置くだけで簡単なゴキブリキャップの使用をおすすめします。

今年の夏は猛暑で、ゴキブリも室内でよく見かけましたが、ゴキブリキャップを設置して数日でゴキブリを見なくなりました。

ハッカ油で作った虫除けスプレーは変色するの?長期保存は可能?

ハッカ油は変色する可能性があります。

ハッカ油の主成分であるメントールは、酸化や紫外線に弱い性質があり、そのため、光や空気に触れると、茶色や黒に変色することがあります。

また、ポリスチレンなどの素材には溶ける性質があるため、容器に直接入れて保管すると、容器が変形することがあります。

ハッカ油を変色させないためには、以下の点に注意しましょう。

- 光の当たらない、涼しい場所に保管する

- 開封後はなるべく早く使い切る

- ポリスチレン以外の容器に入れて保管する

また、ハッカ油を衣類や布製品に使用する場合は、変色する可能性があるため、目立たない箇所で試してから使用することをおすすめします。

ハッカ油は、さまざまな用途に使える便利なアイテムです。正しく保管して、長く安全に使いましょう。

ハッカはどれくらい強力?人体影響とデメリット

ハッカ油は、虫除けとして多くの人に利用されていますが、その強力な効果についてはさまざまな意見があります。

特に、逆効果としての見解や、使用に伴うデメリットも存在するため、実際の効能や人体への影響について正しく理解することが重要です。

まず、ハッカ油の効能について見ていきましょう。

ハッカ油は、主成分であるメントールによって、虫を遠ざける効果があり、ハッカ油が嫌いな虫には、ゴキブリやシバンムシが挙げられます。

これらの虫にはハッカ油が非常に効果的です。

実際にハッカ油を使用した場合、ゴキブリの出現を約80%減少させたという研究もあるほどで、ハッカ油はその香りによって、虫を寄せ付けない強力な作用を示します。

一方で、ハッカ油の使用に関するデメリットも存在します。

まず、濃度が高い場合、皮膚に刺激を与える可能性があり、敏感肌の方や小さなお子さんがいる家庭では、使用方法を工夫する必要があります。

ハッカ油を使用する際は、必ず水で薄めてからスプレーすることが推奨され、濃度は5%以下が一般的で、これを超えると皮膚への影響が出やすくなります。

また、ハッカ油を使用しても、全ての虫に対して効果があるわけではありません。

例えば、特定の種類の蚊や、アリなどには効果がないという意見もあり、「効果がない」と感じる人がいるのも事実です。

これが「逆効果」として認識される原因の一つで、ハッカ油が全ての虫に対して万能ではないことを理解し、適切な虫除けを選ぶことが大切です。

さらに、ハッカ油の香りは一部の人にとっては不快に感じられることがあります。

ハッカ油の香りが苦手な人もいるため、使用する場所やタイミングに注意が必要です。

また、ハッカ油の香りは強いため、使用後に閉じられた空間に残ると、他の人に不快感を与える可能性もあります。

これらの点を考慮し、使用する際は周囲の状況を確認することが重要です。

ハッカ油の効果とデメリットを理解することで、より安全に使用することができます。

ハッカ油は、天然成分であるため、化学的な成分を含む虫除けスプレーに比べて、人体への影響が少ないとされています。

妊娠中の方やアレルギー体質の方にとっては、化学成分が含まれていないハッカ油は安心して使用できる選択肢となります。

また、ハッカ油の使用による人体影響は、適切に使用すればほとんどないと言えます。

例えば、アロマとして使用する場合、ハッカ油はリフレッシュ効果をもたらし、ストレスの軽減にも寄与します。

ハッカ油の香りを嗅ぐことで、心身ともにリラックスすることができるという研究結果もあり、適切な方法で使用すれば、虫除けとしてだけでなく、リラクゼーション効果も得られるのです。

総じて言えることは、ハッカ油は強力な虫除けとしての効能を持ちながらも、正しい使用法を守ることでデメリットを最小限に抑えることができるということです。

ハッカ油を利用する際は、その特性を理解し、自分の生活環境に合った使い方をすることが重要です。

これにより、虫を効果的に寄せ付けず、快適な生活空間を保つことができるでしょう。

ハッカ油の虫除けが逆効果と感じた時に使える殺虫剤|旅行にも使える

ハッカ油が効果を発揮しない虫に遭遇した場合や、使用後に虫が寄ってくるといった体験があると、ハッカ油の効能に疑問を持つこともあるでしょう。

しかし、そんな時に使用できる効果的な殺虫剤や、旅行先での虫対策について考えてみましょう。

まず、ハッカ油の効能についておさらいしてみましょう。

ハッカ油には、主成分であるメントールが含まれており、特にゴキブリやシバンムシといった虫に対して強力な効果を持っています。

実際、ハッカ油が嫌いな虫は多く、その効果を実感する人も多いです。

しかし、一部の虫に対しては効果がないことがあるため、ハッカ油を使用した際に「逆効果」と感じることがあります。

例えば、ハッカ油は蚊に対してはあまり効果がないという見解も多く、これが「効果がない」と感じる理由の一つです。

特に蚊は、香りに対する感受性が非常に高く、ハッカ油の香りを好む種類も存在します。

これにより、ハッカ油を使用しても虫が寄ってくることがあるため、逆に虫を引き寄せる結果になってしまうことがあります。

このような場合、ハッカ油のデメリットを理解し、他の殺虫剤を併用することが重要です。

市販されている殺虫剤には、さまざまな種類がありますが、その中でも特に効果的なのは、ピレスロイド系の成分を含むものです。

ピレスロイドは、神経系に作用し、虫を効果的に駆除する効果があります。

例えば、ゴキブリ駆除用のスプレーは、使用後数分で効果を発揮することが多く、即効性が高いです。

旅行先での虫対策にも、ハッカ油を使用することはできますが、効果が不十分な場合には、事前にピレスロイド系の殺虫剤を持参することをお勧めします。

特に、熱帯地域や湿気の多い場所では、蚊やシバンムシの発生が多くなるため、しっかりとした対策が必要です。

旅行の際には、ハッカ油と一緒に、効果の高い殺虫剤を携帯することで、安心して過ごすことができます。

また、旅行中に虫刺されを防ぐためには、衣服や肌に直接適用できる虫除けスプレーを使用するのも効果的です。

特に、DEET(ディート)を含むスプレーは、蚊を効果的に寄せ付けないため、旅行先では非常に有用です。

DEETはその効果の高さから、世界中で広く使用されていますが、人体への影響も考慮する必要があります。

濃度が高すぎると皮膚に刺激を与える可能性があるため、使用方法には注意が必要です。

さらに、旅行の際には、宿泊先でも虫対策を行うことが大切で、海外では虫が多い地域もあり、ホテルや宿泊施設では虫が侵入する可能性があります。

事前に部屋の隅やカーテン、ベッド周りを確認し、虫が潜んでいないかチェックすることが重要です。

ハッカ油をスプレーすることで、虫を寄せ付けない環境を作ることができますが、万が一虫が見つかった場合には、持参した殺虫剤を使用して対処しましょう。

ハッカ油の虫除けが逆効果と感じたときは、他の殺虫剤を併用することで、虫対策を強化することができます。

特に旅行先では、環境に応じた適切な対策を講じることが大切です。

ハッカ油は天然成分であるため、安心して使用できますが、効果が限定的な場合には、効果的な殺虫剤を使うことで、安心して旅行を楽しむことができるでしょう。

正しい知識を持ち、適切に虫対策を行うことで、快適な生活を送ることができるのです。

ハッカ油と旅行に最適な殺虫剤

ハッカ油

虫除け

効果

ゴキブリ

人体影響

旅行中にハッカ油を虫除けとして使う際、効果的な殺虫剤を選ぶことが重要です。ハッカ油はゴキブリを寄せ付けず、人体への影響も少なく安心です。デメリットを理解し、適切に使用することで、快適な旅行が可能になります。

- 虫よけスプレーのディートって?危険性を解説

- トコジラミに効くおすすめの防虫剤や虫よけスプレーは?

- トコジラミ虫よけスプレーは旅行に持参しても平気?危険性は?

- 殺虫剤によってはカメムシ・スズメバチが寄ってくるって本当?

- 殺虫剤の効能徹底分析!安全なトラップの作り方も解説

- ハッカ油の虫除けが逆効果になる真相まとめ

虫よけスプレーのディートって?危険性を解説

ディートは、蚊やブヨ、ダニなど吸血性の昆虫に効果的な殺虫剤の成分で、日本では昭和37年から虫よけスプレーの主成分として広く使用されています。

ディートは、神経伝達物質の働きを阻害する作用によって、虫を寄せ付けないようにします。

この作用は、人間の神経系にも影響を与える可能性があります。

ディートがもたらす可能性のある危険性としては、以下のようなものが挙げられます。

神経系への影響

ディートは、神経伝達物質の働きを阻害するため、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、痙攣、意識障害などの神経系への影響を生じる可能性があります。

特に、子供や高齢者、妊娠中の女性は、神経系への影響を受けやすいと考えられています。

皮膚への影響

ディートは、皮膚に刺激を与える可能性があります。

そのため、敏感肌の人や、日焼けなどで皮膚が弱っている人は、使用に注意が必要です。

吸収による影響

ディートは、皮膚から吸収されて体内に入る可能性があり、大量に使用したり、長時間使用したりすると、体への影響が懸念されます。

厚生労働省は、ディート入りの虫よけスプレーの使用について、以下の注意事項を示しています。

- 使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って使用してください。

- 子供や高齢者、妊娠中の女性は、使用に注意してください。

- 皮膚に傷や湿疹がある場合は、使用しないでください。

- 日焼けなどで皮膚が弱っている場合は、使用に注意してください。

- 大量に使用したり、長時間使用したりしないでください。

また、アメリカでは、ディート入りの虫よけスプレーの使用は、子供の体重1kgあたり100mgを超えないように制限されています。

ディート入りの虫よけスプレーを使用する際は、これらの注意事項を守って、安全に使用するようにしましょう。

なお、ディート以外の成分で、虫よけ効果を発揮する虫よけスプレーも販売されています。

天然成分を使用した虫よけスプレーや、ディートよりも安全性が高く、虫よけ効果も期待できる成分を使用した虫よけスプレーもあります。

子供や高齢者、妊娠中の女性など、ディートへの影響が懸念される人や、安心して虫よけ対策をしたい人は、ディート以外の成分を使用した虫よけスプレーの使用を検討してみるのもよいでしょう。

トコジラミに効くおすすめの防虫剤や虫よけスプレーは?

トコジラミに効く虫よけ成分としては、以下のようなものが挙げられます。

ディート

ディートは、最も一般的な虫よけ成分であり、トコジラミに対しても効果があります。

ただし、ディートには神経系への影響などの危険性もあるため、子供や高齢者、妊娠中の女性などは使用に注意が必要です。

イカリジン

イカリジンは、ディートに比べて安全性が高く、虫よけ効果も高い成分で、トコジラミに対しても効果があり、子供や高齢者、妊娠中の女性でも安心して使用できます。

ピレスロイド系殺虫剤

ピレスロイド系殺虫剤は、蚊やハエなどの昆虫に対して効果的な成分です。

トコジラミに対しても効果がありますが、ディートやイカリジンに比べると効果は劣ります。

天然成分

天然成分の虫よけスプレーには、シトロネラ油やペパーミント油、ユーカリ油など、トコジラミを忌避する効果がある成分が含まれています。

ただし、天然成分の虫よけスプレーの効果は、化学成分の虫よけスプレーに比べると劣ります。

おすすめの虫よけ成分は、使用者の状況や好みによって異なります。

子供や高齢者、妊娠中の女性など、ディートやイカリジンの使用に不安がある人は、イカリジンや天然成分の虫よけスプレーの使用を検討しましょう。

トコジラミの駆除効果を重視する人は、ディートやピレスロイド系殺虫剤の虫よけスプレーの使用を検討しましょう。

なお、虫よけスプレーを使用する際は、使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って使用するようにしましょう。

トコジラミ虫よけスプレーは旅行に持参しても平気?危険性は?

トコジラミの発生源って旅行先だけじゃないのって知ってます?家に保管されている段ボールもマジで危険!今すぐ処分を。

海外から配送された段ボールの中には、トコジラミが生息している可能性大!?

ディート、イカリジン、ピレスロイド系殺虫剤は、機内持ち込みが可能ですが、制限があります。

日本の航空会社

日本の航空会社では、容器の容量が100ml以下であることや、容器をジッパー付きの透明なビニール袋に入れることなどの制限があります。

そのほか、液体自体が持ち込めない場合もありますので、事前に確認が必要です。

海外の航空会社

海外の航空会社では、制限が異なる場合があります。

- 容器の容量が100ml以下であること

- 容器をジッパー付きの透明なビニール袋に入れること

- 容器に「虫よけ」と明記されていること

また、一部の航空会社では、虫よけスプレーの機内持ち込みを禁止している場合があります。

海外旅行に虫よけスプレーを持参する場合は、事前に航空会社の規定を確認するようにしましょう。

なお、虫よけスプレーは、預け入れ荷物に入れて運ぶこともできます。

ただし、容器の容量が1リットルを超える場合は、航空会社によって持ち込みが禁止されている場合があります。

また、虫よけスプレーによっては、輸入制限がされている場合があります。

海外旅行に虫よけスプレーを持参する際は、事前に輸入制限についても確認するようにしましょう。

オイルランプの燃料にハッカ油を混ぜた置き型の虫よけ対策

川根本町では虫がよく出るので、以前の見出しでも解説したように、照明を紫外線が出ないものにするなど何らかの工夫と対策が必要ですが、限度があります。

どんなに対策していても虫は出ます。

なるべく虫を寄せ付けない為に、レトロなオイルランプにハッカ油を混ぜて点灯すると、羽アリや飛ぶ系の虫が寄り付きにくくなります。

我が家では主に、ハエ・蚊・ハネアリが出ますがオイルランプを点けた日は虫が寄り付かなくなっています。

かなりデカい昭和レトロなオイルランプ。

ヤフオクなどのフリマサイトで部品単位で落札すれば、意外と安く手に入ったりもしますが、火器を使用するので、火鉢と同様オイルランプにも最新の注意が必要です。

芯も燃えたら終わりではなく、取り換え芯さえ用意すれば何度でも使用可能です。

オイルランプの燃料は基本パラフィンだが灯油も使える

屋内での使用を想定した場合、オイルランプの燃料は基本パラフィンの使用をお勧めします。

灯油だと、安価以外のメリットがあまりありません。

灯油燃料は安価ですが、気になるのはやはり煤と匂いで、灯油の煤は一度つくと洗剤でランプのホヤを洗っても、べたべたしていてなかなか落ちません。

明るさを求めるあまり、黒煙が出るほど芯を出し過ぎてしまうと、ランプのホヤや本体にも汚れが目立ってくるので、芯の出し過ぎは注意しましょう。

灯油をオイルランプの燃料にする場合は、野外での使用が前提です。

熱せられたホヤに雨が当たるとヒビが入る可能性があるので、野外で使用する場合は、ホヤになるべく雨が当たらない環境で使用しましょう。

オイルランプの使用に際して他にも注意点があります。

吊りランプタイプのオイルランプですが、このまま使用すると排気部分は熱を持つので一工夫して使う必要があります。

吊りランプの場合、吊り金具だけで吊った場合、天井との距離が近すぎて最悪火事になりますので、天井などに取り付ける時はチェーンなどで十分に天井との距離を確保します。

また、天井との距離が短い場合、天井に鉄板などの放熱板を取り付けて使用する等の工夫が必要になってきます。

沢山のオイルランプを室内で使用する場合は匂いも気になるので、定期的に換気する必要があります。

天井にオイルランプを取り付ける場合は、オイルランプのホヤの排気口の位置に注意する必要があります。

排気口の位置が天井と近すぎると、何れ熱で火災が起きる可能性があるので、天井に放熱板を取り付けるか、チェーンで天井とランプの距離を取り、安全には注意しましょう。

家のテーブルランプ。

停電した場合は勿論ですが、アロマオイルを使用すると、虫よけとしての忌避効果が期待できますし、蚊取り線香よりも燃料の持ちが良いのでおすすめです。

蚊取り線香は殺虫に効果的ですが、室内で使用するとどうしてもヤニ臭くなりますし、壁や壁紙も黄ばみますが、殺虫アロマランプならそのような心配もありません。

左は壁掛けタイプと、右は昭和レトロなミニタイプのオイルランプですが、実際にはこのミニオイルランプにハッカオイルを混ぜて使うことが一番多いです。

4時間程度持ちますし、寝るまでランプの光だけをぼーっと眺めながら横になるのは癒されます。

パラフィンオイルは虫よけを前提にしたオイルも販売されています。

作らなくても、虫よけ専用のパラフィンオイルを使用するという方法もあり、使用感も普通のパラフィンと変わりませんが、少しオイルから虫よけっぽい匂いがします。

他にもこんな対策もある

- 電撃殺菌灯

電撃殺菌灯は、虫の好むUV光で虫を引き寄せ、電撃で殺虫します。コンセントに差し込んでおけばオイルランプのような匂いもしませんし、モノによっては虫を掃除しやすい構造になっているので大変便利ですが、風情にかけるところが微妙です。虫が大量に発生した場合はオイルランプと電撃殺菌灯の併用が虫よけには効果的かもしれません。 - 虫よけローソク

オイルランプが手に入らない場合は、レトロな虫よけローソクという手もあります。ランプ本体のコスパも良くローソクの世に手軽に虫よけとレトロな照明を楽しめます。 - アロマランプ

アロマランプを使った虫よけという方法もあります。

オイルランプの様に炎は楽しめませんが、香りは良いので部屋の消臭にもよく使っています。

専用のアロマオイルがなかなか手に入らないので、コスパは高めです。

虫よけスプレーや虫よけアロマランプを自作する時の注意点

虫よけスプレーや、虫よけアロマオイルを自作する時の注意点がいくつかあります。

ハッカオイルは可燃物ですので、火器の近くで使用できないのは勿論の事、匂いがきついのでペットにも注意する必要があります。他にも重要なポイントがいくつかあります。

ハーブ抽出物で作った虫よけスプレーはプラスチックを溶かします。

その溶けるプラスチックにも種類がありますので、利用時に注意が必要です。正しく選択して安全に使用しましょう。

以下の記事は、ハーブ抽出物と似た、有機溶剤を使用してプラスチックを溶かす実験をしています。

記事の通り、プラスチックの種類によっては、これだけ簡単に溶けてしまい、ハーブ抽出物も同様に、プラスチックを溶かします。

オリジナルのアロマオイルや虫よけスプレーの保管方法

ハーブ抽出物に影響を受けないボトルとしては、以下のようなものが挙げられます。

| ボトルの種類 | 耐性 | 特徴 | 具体的な製品 |

|---|---|---|---|

| ガラス製ボトル | 酸やアルカリに対する耐性あり | 衝撃に弱い | ハリオ 耐熱ガラスピッチャー 1.3L イワキ 耐熱ガラスピッチャー 1.2L |

| 陶器製ボトル | 酸やアルカリに対する耐性あり | 衝撃に強い | 富士ホーロー ホーローピッチャー 1.2L 野田琺瑯 ホーローピッチャー 1.5L |

| ステンレス製ボトル | 酸やアルカリ・衝撃に対する耐性あり | ハードな使用環境に最適 | サーモス 真空断熱ステンレスフードコンテナ 1.0L タイガー魔法瓶 ステンレスボトル 0.6L |

ハーブ抽出物は、酸やアルカリ、紫外線などの影響を受けると劣化しやすくなります。

そのため、ハーブ抽出物を保存するボトルは、これらの影響を受けにくい素材を選ぶことが大切です。

ハーブ抽出物はプラスチックが溶けるってホント!?

リモネンは、柑橘類の皮などに含まれる天然の有機溶剤です。

有機溶剤とは、炭素と水素で構成された化合物で、水に溶けにくい性質があります。

リモネンは、ポリスチレンなどのプラスチックに含まれるスチレンと構造が似ているため、スチレンと結合して、プラスチックを溶かす性質があります。

具体的には、リモネンは、プラスチックの表面に吸着し、スチレンと結合します。この結合が進むと、プラスチックの分子構造が破壊され、プラスチックが溶け始めます。

リモネンは、ポリスチレンだけでなく、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックにも溶かす性質があります。

ただし、プラスチックの種類によって、溶けやすさには差があります。

ポリスチレンは、リモネンによって最も溶けやすいプラスチックです。

リモネンがプラスチックを溶かす性質は、洗剤やプラモデル用接着剤などの製品に利用されており、リモネンは、環境にも優しい溶剤として注目されています。

以下に、リモネンがプラスチックを溶かす性質の具体例をいくつか挙げます。

なお、リモネンは、プラスチックだけでなく、ゴムや塗料などの有機物にも溶かす性質があり、リモネンを使用する際は、周囲のものを汚さないように注意が必要です。

話題のトコジラミから始まり、田舎暮らしで活躍する自作の虫よけスプレーや防虫剤の種類やおすすめについて解説しました。

ディートは強力だが危険性もあり、アメリカでは使用量が制限されている。天然ハーブはディートより安全だが防虫効果は弱い。

殺虫剤によってはカメムシ・スズメバチが寄ってくるって本当?

基本的に、どのような殺虫剤でも逆にカメムシやスズメバチを誘引するというようなデータや根拠はありません。

スズメバチは、殺虫剤成分に含まれる臭いや味を嫌う傾向にありますし、もしこれらの殺虫剤に被ばくすれば、スズメバチに効果的な事が殆どです。

カメムシにおいても、ハッカ油に誘引されるという根拠や具体的な統計は存在しません。

むしろ、ハッカ油などのきついにおいはカメムシも嫌う傾向にあるようです。

しかし、殺虫剤の近くにジュースやカロリーの高い食べ物の食べ残しがあると、スズメバチがにおいにつられて寄ってくる可能性は十分にあります。

特に、栄養ドリンクやスポーツドリンクなどの栄養価の高い飲み物は、スズメバチにとっても貴重な栄養源となる為、好んで寄ってくる傾向があります。

カメムシもスズメバチも同様に、食物を果実のままかじって摂取するわけではありません。

スズメバチは液体しか摂取できませんし、カメムシに至っては、口にストローのようなものが付いていて、それで果実に刺して栄養分を吸収します。

つまり、カメムシが吸いやすいミカン味のドリンクは、スズメバチも好む可能性が高いので、これらの飲み残しには注意が必要です。

また、多くの殺虫剤は直ぐに揮発する即効性のある成分と、遅延して揮発する成分の二種類が混合されている事が多く、直接かけなくてもある程度の忌避効果は期待できます。

殺虫剤の効能徹底分析!安全なトラップの作り方も解説

一般家庭で使用されている殺虫剤の主な成分と、害虫に対する効能をいかにまとめました。

| 殺虫剤成分 | 効能 |

|---|---|

| ピレスロイド類 | 蚊、ゴキブリ、ダニなどの神経を麻痺させて殺虫 |

| 有機リン系 | 虫の神経伝達を阻害し、即効性がある |

| カーバメート系 | 神経伝達物質の分解を阻害し、攻撃する |

| ネオニコチノイド | 虫の神経に作用し、致死的な影響を与える |

| ボルバリニル | 蚊やハエに効果的で、持続的な効果がある |

| フェノトリン | 一般的な害虫に対して効果的で、即効性がある |

| 酢酸エステル類 | 食品に対して使える自然由来の成分で、虫を寄せ付けない |

続いては、害虫に効果的な虫除けトラップの作り方について解説します。

夏に良く湧くコバエはとても気になるものですが、家庭にある調味料で案外簡単に捕獲出来ます。

私が夏によくやっているのが、ソーメンを食べた後のめんつゆの残りにお酢やお酒を少々垂らして、深めの器や瓶にいれておきます。

コバエが生えそうな排水溝の近くに置いておくと、一晩でみるみるうちにかかります。

ホームセンターでは、よくコバエの誘引剤や殺虫剤が販売されていますが、そんなものを使わなくても、めんつゆトラップを使えば簡単にコバエを捕獲出来ます。

また、駆除が大変難しいスズメバチにおいては、ペットボトルに栄養ドリンクやお酒の飲み残しを半分程度入れて、スズメバチが入るくらいの穴をあけておきます。

そして、スズメバチが出そうな木の近くに置いておくと、勝手に入って中で浮いています。

スズメバチは、特に駆除が危険なので、発生する前にこうした方法で女王バチを効率的に駆除するのが安全で効果的です。

ハッカ油の虫除けが逆効果になる真相まとめ

ハッカ油は、天然の虫除けとして広く利用されていますが、その効果についてはさまざまな意見があります。

「ハッカ油の虫除けが逆効果」といった主張も見受けられますが、これは多くの場合、誤解や誤った使用法から来ているものです。

ここでは、ハッカ油の効能や使用方法、さらに虫除け対策としての正しいアプローチについてまとめていきます。

まず、ハッカ油の主成分であるメントールは、多くの虫にとって不快な香りを持っており、ハッカ油が嫌いな虫には、ゴキブリやシバンムシが挙げられます。

これらの虫に対しては、ハッカ油の効果が非常に強力であり、多くの人が実際にその効能を実感しています。

例えば、ハッカ油を使用した場合、ゴキブリの発生が約80%減少したとする報告もあり、ハッカ油は虫除けとして非常に有効な手段です。

しかし、ハッカ油にはデメリットも存在します。

使用する際には、濃度に注意が必要です。

高濃度のハッカ油は、皮膚に刺激を与える可能性があるため、必ず水で薄めて使用することが重要です。

また、一部の虫に対しては効果がないこともあり、ハッカ油の使用のみでは不十分な場合もあることを理解しておく必要があります。

さらに、ハッカ油の香りが強いため、周囲の人にとって不快に感じられることもあります。

特に、敏感な人や小さなお子さんがいる家庭では、使用方法に工夫が必要です。

周囲の状況を考慮し、適切に使用することで、ハッカ油の効果を最大化しつつ、周囲に配慮することが求められます。

ここで大切なのは、ハッカ油は万能ではないということです。

虫除けとしての効果がないと感じることもあるため、必要に応じて他の殺虫剤や虫除けスプレーを併用することが推奨されます。

特に、ピレスロイド系の成分を含む殺虫剤は即効性が高く、ゴキブリや蚊に対しても効果的です。

これらを組み合わせることで、より効果的な虫対策を講じることができます。

また、旅行先での虫対策も重要です。

ハッカ油を持参することは良いアイデアですが、効果が不十分な場合には、ピレスロイド系の殺虫剤を持参することをお勧めします。

特に、熱帯地域では蚊が多く発生するため、しっかりとした対策が必要で、旅行の際には、ハッカ油と共に効果の高い殺虫剤を携帯することで、安心して過ごすことができます。

総じて、ハッカ油は虫除けとして非常に効果的な手段ですが、その使用には注意が必要です。

正しい知識を持ち、適切に使用することで、虫を寄せ付けず、快適な生活を送ることができるでしょう。

「ハッカ油の虫除けが逆効果」という話は、正しく理解し、対策を講じることで払拭できるものです。

安全な虫よけ対策を実践し、快適な環境を整えていきましょう。

- 虫よけ対策をするならディート成分が最強だが、人体に影響も・・・。

- トコジラミ対策では天然ハーブも有効。但し、ペットにも注意が必要。

- 天然ハーブ抽出物は容器によってはプラスチックを溶かす性質があるので、ポリスチレン・ポリエチレン・ポリプロピレンなどのプラスチック容器は選ばないように注意する事。

- ハーブやオイルは可燃物なので、火器の取り扱いには注意する。ただ、パラフィンオイル単体で燃焼する事はない。(ライターなどの場合です)

虫よけには何よりも虫を発生させないことが大切です。

ご自宅の雨樋を汚れたまま放置していませんか?ゴミが詰まった雨樋は水が溜まり、蚊が発生する原因になります。

蚊は少しの水でも発生するので、早い対策が必要です。

下記の記事では雨樋の清掃方法について記事を書きましたので、参考にして虫の発生対策をしましょう。

参考

コメント