火災報知器の電池が切れてしまった経験はありませんか?突然鳴り響く警報音に驚かされ、何とかしなければと焦る方も多いでしょう。

特に賃貸に住んでいる方は、火災報知器の電池交換を自分で行う必要があるかもしれません!では、実際に火災報知器の電池はどこに売ってるのでしょうか?

ケーズデンキやヤマダ電機、エディオン、コーナン、ナフコなど、さまざまな店舗で手に入れることができます。

これらの店舗では、電池の種類や値段も豊富に取り揃えていますので、選べる便利さもありますが、電池切れのまま放置すると、常に「うるさい」警報音に悩まされることになりかねません。

早めの電池交換が重要です。特に火災報知器は、安全を守るための重要なアイテムですので、定期的なメンテナンスが求められます。

この記事では、火災報知器の電池をどこで購入できるか、そして電池交換の手順や注意点について詳しく解説します。

火災報知器の電池はどこに売ってるのか、効率的に探し出すための情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

あなたの大切な空間を守るために、正しい知識を身につけましょう。

今なら新規申し込みでアマゾンギフト券【1万円】プレゼント!築5年目以上の一軒家をお持ちの方の95%が平均104万円もらえる可能性アリ!

記事の要約とポイント

- 火災報知器の電池が切れると、警報音が「うるさい」と感じることがあります。定期的に電池の状態を確認し、必要に応じて電池交換を行いましょう。

- 電池はどこに売ってる?主要店舗の紹介とし火災報知器の電池は、ケーズデンキ、ヤマダ電機、エディオン、ナフコ、コーナンなどで手に入ります。これらの店舗では、さまざまな種類の電池が揃っており、値段も比較的手頃です。

- 賃貸に住んでいる場合、火災報知器の電池交換は自分で行うことが求められます。大家さんに問い合わせる前に、自分で手軽に交換できる方法を知っておくことが大切です。

- 火災報知器の電池交換は簡単な作業ですが、正しい手順を守ることが重要です。手順を確認し、必要な道具を準備して、安全に作業を行いましょう。

スポンサーリンク

火災報知器の電池はどこに売ってる?自分で電池交換可能!

火災報知機の電池が切れてどこに売ってるか分からない場合、ケーズデンキでパナソニックやナフコの電池を購入する事が可能です。

火災報知機の電池は、リチウムイオン電池が基本で、他の電池よりかなり高価で、値段は約1000円以上する事が殆どです。

また、火災報知器が電池切れで、ピッピッと鳴ってうるさい事ってありますよね?

火災報知器の音がいつ止まるか結論から言うと、電池が無くなるまでこの音は定期的になり続け、止まりません。(火災報知器の音がうるさいからと手動で止められたら安全の意味がない為)

電池を外すか交換すれば良いのですが、火災報知器の電池は普通の電池と違い特殊で高価です!止まらない音の止め方や、電池交換についても解説します。

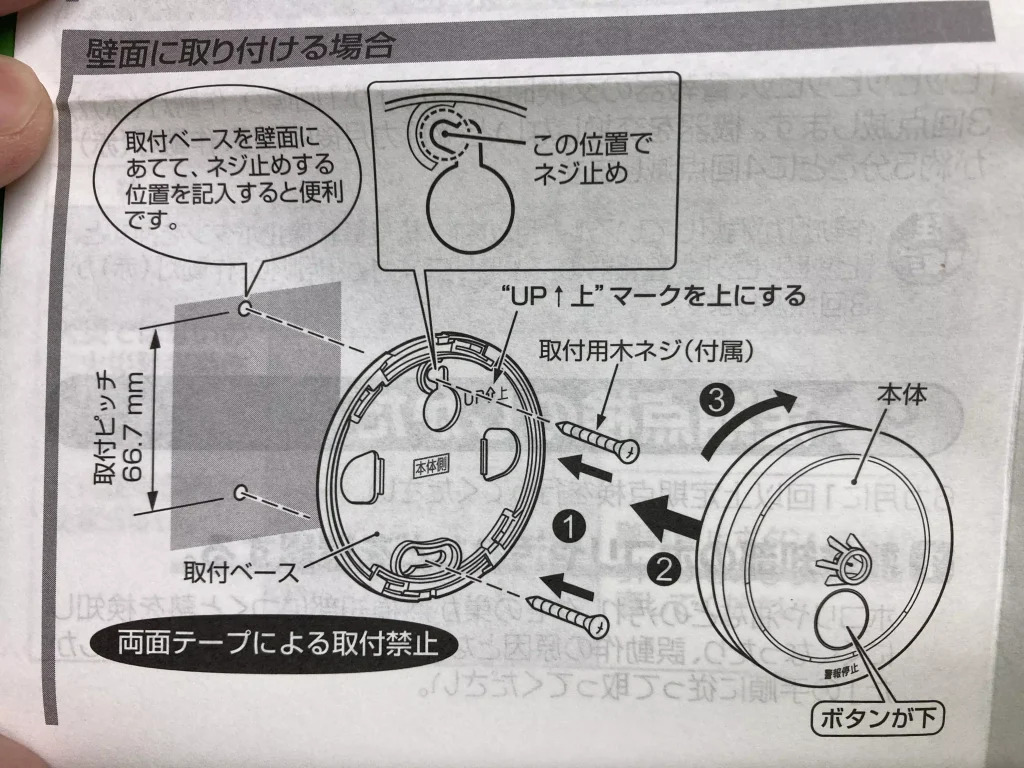

火災報知器は新規でも旧型でも取り付け方向や取り付け方法についても注意点がありますので、施工時の注意点についても説明します。

火災報知器の電池がどこに売ってるか迷ったら、ケーズデンキに行ってみましょう!

火災報知器を取り扱っている、パナソニック・ナフコなどのメーカー品の電池を購入することが出来ます。

メーカー品は、安心して使用する事が出来ますが、価格が高いことも事実です。

以降で詳しく解説しますが、電池はメーカー互換品のものでも、電圧と電流、電池の物理的なサイズ、コネクタ形状さえ合えば、どんな互換品を購入しても構いません。

また、火災報知器の電池は、基本的に非充電式のリチウムイオン電池ですが、充電式のバッテリーを購入すれば、電池が無くなったら繰り返し使うことが出来る裏技もあります。

その他にも、電池を交換する時の注意点や、交換方法の具体例、火災報知器が鳴る仕組みについても解説しています。

火災報知器の電池がどこに売っているか分からない時は、ケーズデンキで購入する事が可能で、ナフコやパナソニックの電池がお値段1000円以上から購入可能です。

火災報知器の電池が切れてピッピッとうるさいときは、電池を取り外して交換しよう!電池を外すだけなら工具は不要です。

旧型の松下電機製の火災報知器の電池でも、新型の物を使用可能!一部互換性あり。(要確認)

新規で火災報知器を取り付ける場合は、取り付け方法や取り付け方向に注意!基本的に両面テープのみでの取り付けは禁止されています。

一般的な火災報知器はパナソニック製品をよく見かけます!火災報知器は、一個買うよりも、まとめ買いした方が断然お得です!

別のメーカーのを購入する事ももちろん可能ですが、メーカー名だけは統一する事をお勧めします!後々電池の管理が面倒です。

そこで、互換電池も多いパナソニック製の火災報知器がお勧めです。

SHKN45455は、私の自宅でも使用しており、信頼性の高い火災報知器です。

火災報知器の電池はどこに売ってる?

ケーズデンキ

ホームセンター

家電量販店

秋葉原

ネット

火災報知器の電池が切れて、どこに売ってるか探している場合、ケーズデンキ以外にも、家電量販店やホームセンターでも購入する事が出来ます。

ただし、上記で販売しているのは基本メーカー品になりますので、秋葉原やネットで互換品を購入すると、安く手に入れることが出来ます。

- 電池切れでうるさい時は電池を外すか交換しかない!

- パナソニック火災報知器の電池は互換性がある!CR17450E-R対応

- ピッピッうるさい原因!回路図を元に仕組みを解説

- 電池切れで新品に交換する時の注意点は?取り付け方向!

- 賃貸契約の場合は交換の前にオーナーに相談!

- 火災報知器を設置しないとNG?法律QA

電池切れでうるさい時は電池を外すか交換しかない!

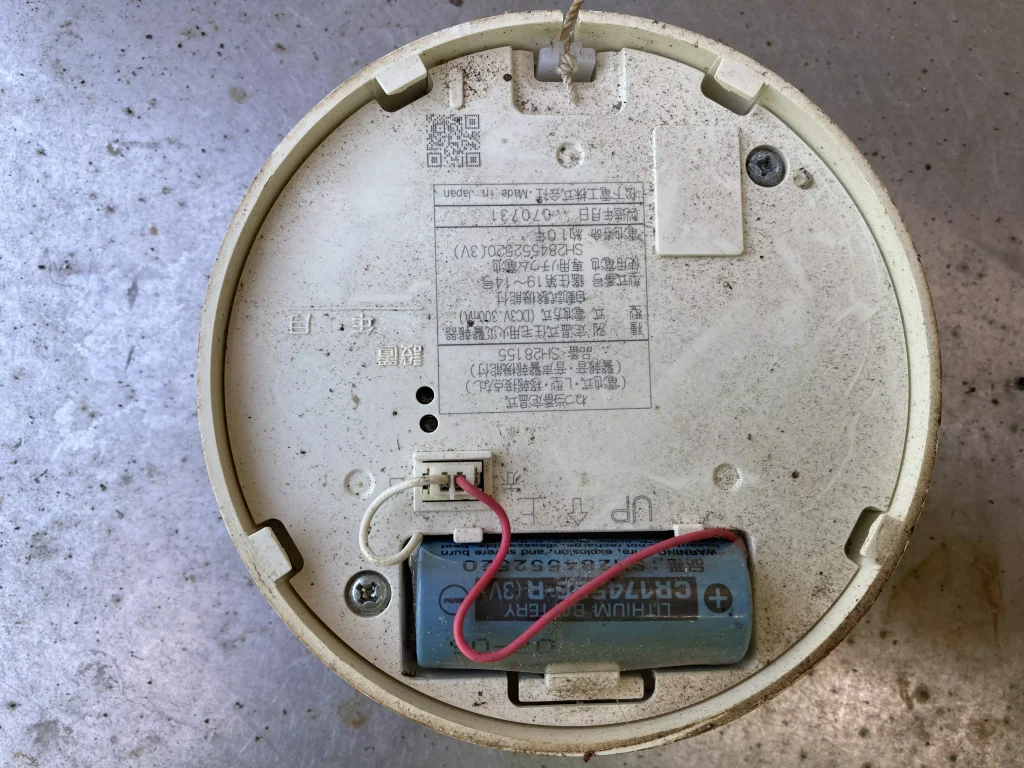

火災報知器の取り付け部分は古いので捨ててしまいましたが、基本的には下記写真のように取り付け部分と本体が別になっています。

一々ネジを外さなくても、ねじったりすれば簡単に取り外して電池交換できる仕組みなっています。

この火災報知器は、電池の持ちがとても良いですね!

古民家を購入した時にもともとついて居たもので、2007年頃に取り付けられて17年経過していますが、未だに電池切れを起こしていません。

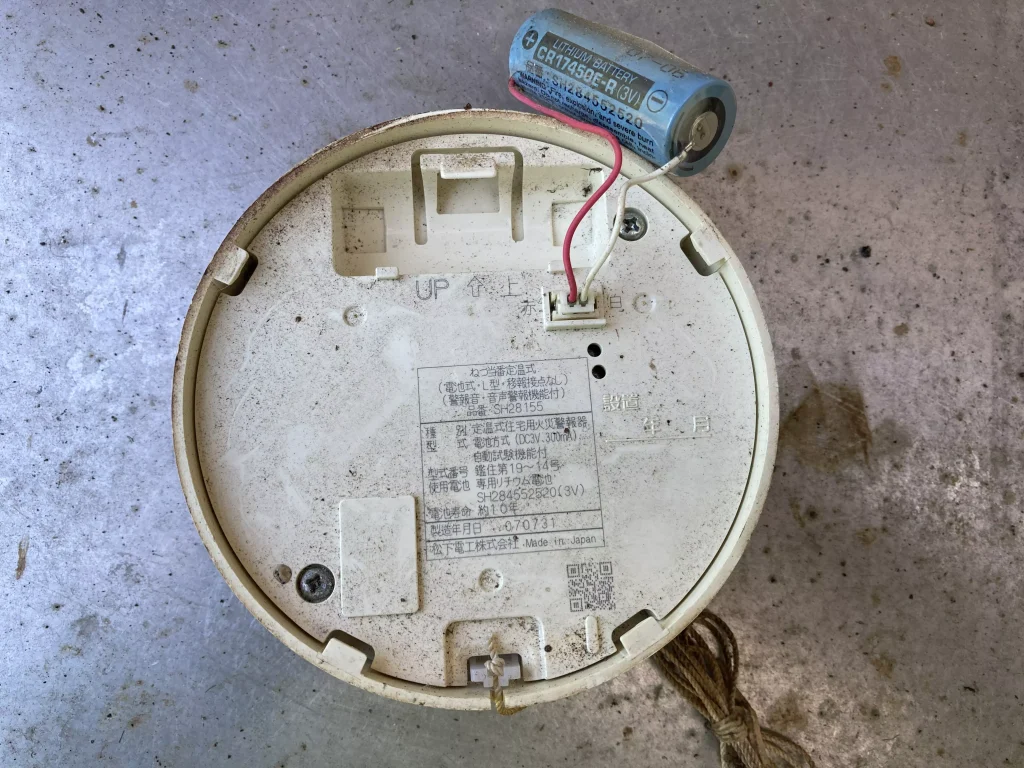

これは松下電器の火災報知器で、CR17450E-R電池も未だ現役で存在しているので、汚いだけで、交換すれば普通に使えます。

コネクタは意外と固いので、もし素手で外す事が困難な場合は、ラジオペンチでコネクタのピンをつまみながら、上に引っ張れば外せます。

無理に外そうとしてコネクタを破損してしまうと、分解してハンダ付けするしか方法がないので、壊さないように慎重に外しましょう。

ピッピッうるさい音を止めるにはこの水色の電池を引っこ抜き、コード事外してしまえば収まります!

火災報知器の電池と白と赤のコードの拡大写真ですが、コネクタを差し込むときに赤と白の線を間違えて接続すると、火災報知器が故障する可能性がありますのでくれぐれも注意して差し込んでください。

写真で見ると、コネクターの配線には赤線と白線が使われており、赤線はプラス極の配線で、白線はマイナス極へつながる配線です。

電池の取り付けだけではなく、火災報知器本体にも取り付け向きがあるので、新規で取り付ける場合は注意して設置しましょう。

パナソニック火災報知器の電池は互換性がある!CR17450E-R対応

今回取り外した古い火災報知器は松下電器ですが、松下電器はパナソニックですので電池も互換性があります。

電池は互換性がある事が殆どです!

電池を選ぶ際のポイントは、コネクターの形状と電池のサイズが火災報知器に収まるサイズであれば、どのメーカーでも通常使用する事が出来ます。

他でも解説していますが、最悪コネクターは合わなくても、配線をカットしてハンダ付けするという方法もなくはありません。

SH284552520の専用リチウム電池なら、パナソニック製火災報知器に殆ど対応しており、互換性があります。

CR17450E-Rはパナソニック製品の殆どの火災報知器の電池に互換性がありますが、一部対応していないものもあるかもしれませんので、予め確認の上購入してください。

私が調べた、パナソニック=松下電器で販売している火災報知器の互換リストを載せておきますので、確認して購入の参考にしてください。

CR17450-WK43, CR17450E-R、CR17450-WK41-1, CR17450E-N-CN5, CR17450WK21, CR17450E-R-CN10, CR17450E-R-CN23 CR17450E-R-CN14

他のメーカーとの火災報知器の電池と互換性が全くないという訳ではなく、ロワジャパンやNinoLiteの電池でも、パナソニックの火災報知器の電池と互換性があるようです。

値段も若干安いですが、純正品はホームセンターでも手に入りやすいので、ワザワザ互換品を使用する必要もないでしょう。

火災報知器の電池は単三電池と違い、これ一本で3Vの電圧があり1時間当たり2400mAhもの電流を取り出す事が出来ます。

電池の性能的には、普通の単三電池一本が100mAh前後なので、流せる電流の大きさも違い、電池一本で3Vもの電圧がある高性能な電池なので、値段はそれなりに高価です。

一本でも大体1500円前後しますが、今回のケースのように17年も電池が持っているケースもあります。

一応参考までに、メーカー純正ではなく、ロウジャパンで販売しているよな、Panasonic対応の互換電池も存在します。

通常、ご乾電池は、メーカー純正品に比べて安く購入できるのが特徴です。

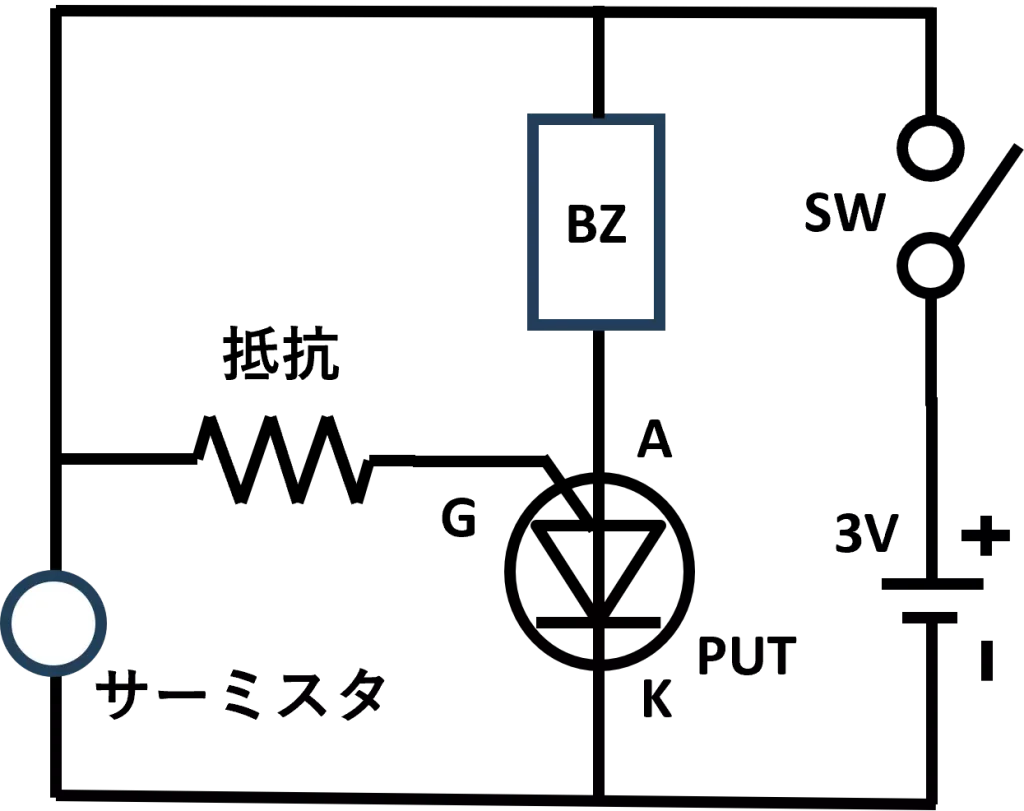

ピッピッうるさい原因!回路図を元に仕組みを解説

火災報知器の基本回路を元に、どのような原因でピッピッと常に音が鳴るのか仕組みを詳細に解説します。

これが火災報知器内部の基本回路図です。

火災報知器は、温度を感知するサーミスタと、温度を感知した時に常にブザーに電流を流し続けるPUT(サイリスタ)を元に構成されています。

火災報知器の動作原理を理解すると、ピッピッと常に音がうるさい正体について理解できます。

サーミスタの部分は、熱を感知する部分というのは先ほどもお伝えした通りです。

サーミスタは熱電対という素子で、異なる種類の金属を貼り合わせて作られたもので、温度変化によって抵抗が変化します。

熱電対については、エネルギー変換の事例を解説した記事がありますので、熱電対の仕組みやその他のエネルギー変換事例について詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

この回路上では、サーミスタは抵抗Rよりも低い値に設定されており、温度の上昇が無い場合は、常にサーミスタを通して電流が3Vのスイッチに流れています。

温度を感知すると、サーミスタの抵抗が上昇し抵抗Rよりも抵抗値が大きくなります。

すると、電流は流れやすい方向に流れていく性質があるので、今度は抵抗Rを通してサイリスタのゲート(G)へ電流が流れ始めます。

一旦ゲートへ電流が流れると、アノード(A)・カソード(K)に常に電流を流し続けて、サーミスタの抵抗値が変化してもブザーが鳴りやむことはありません。

こうして火災を感知した時は、常に警報が鳴り続けるのです。

一方電池切れでうるさい場合は事情が少し異なり、オペアンプなどで電圧をモニターし、ある一定以下の電圧になると自動でブザーを鳴らすような仕組みになっています。

この部分にもサイリスタが使われており、一旦電流が流れ続けると電池残量が無くなるまでなり続けるのです。

電池切れで新品に交換する時の注意点は?取り付け方向!

電池切れで新しく交換した火災報知器には、どれも取り付け方向がありますので、交換する時の注意点を含めて解説します。

パナソニックの火災報知器の購入は、メーカーから機能や性能を選んで購入するのがお勧めです。

新しく取り付けたパナソニックの火災報知器ですが、既に蜘蛛の巣が張ってしまっていますw 写真右は購入時のパッケージです。

火災報知器にも様々なタイプがあって、ネットと通信して火災を知らせてくれるものもありますし、煙や熱とガスが同時に感知できる高価な火災報知器もあります。

私は一台、このタイプの高価な火災報知器を様々な薬品や、ガス缶がおいてある倉庫に設置しています。

ホーチキの火災報知器は無線連動方式で、火災を感知するとお互いが通信してすべての火災報知器から警報が発せられるスグレモノです。

パナソニックの火災報知器は安価で、殆どの人がパナソニック製の火災報知器を購入しているのではないでしょうか?

パナソニック製品に限らず、火災報知器には取り付け向きや取り付け時の注意点がありますので、重要な部分を一部抜粋します。

固定ベースというものが付属しているので、これに一旦両面テープを張り付けてねじ止めすると高い場所も作業しやすいですが、画像にもある通り、両面テープによる取り付けはNGです。

両面テープはネジと違って、接着剤が劣化してはがれやすいので、落下すれば火災報知器の性能を発揮できないばかりか、頭上に取り付けてあり怪我をする可能性もあるので大変危険です。

見栄えも悪いですし、流石に文字を逆さにして取り付ける人はなかなかいないと思いますが、画像のように文字の上下が逆にならないように取り付けられれば完了です。

火災報知器とセットで用意したいのが消火器ですが、消火器は断然CO2タイプの物をお勧めします!

過程で起きる火災の殆どが、電気火災や天ぷらなどの調理中の火災ですが、通常の粉タイプの消火器は、とにかく建物に与える被害が大きいです。

火は勿論消えて安価ですが、一面にピンクの粉が飛び散ります!

有毒物質ではありませんが、消火した後の粉の処理があまりにも大変です!そこで便利なのがCo2消火器です!

導入コストは高いですが、消火後の消火剤汚染による2次災害を防止できるので、結果的に安く済みます。

例えねじ止めでも注意してほしい点が、キッチンや病院などで天井が石膏ボード材質の取り付けです。

このタイプの建材には専用のネジがあり、専用のネジ以外で固定は出来ませんので注意が必要です。

専用のネジを使わないで固定したい場合は石膏ボードに釘が打ってある場所を探して間柱部分のネジが利く部分に固定する必要があります。

コンクリート壁面に火災報知器を取り付けたい場合は、インパクトドライバーでも下穴不要で施工可能な方法がありますので、紹介します↓

賃貸契約の場合は交換の前にオーナーに相談!

賃貸物件に住んでいる場合、火災報知器の電池交換に関しては特に注意が必要で、多くの賃貸契約では、火災報知器の設置やメンテナンスに関するルールが明記されています。

このため、電池切れの状態になった場合は、自分で交換しても良いのか、オーナーや管理会社に相談するべきかをしっかり確認する必要があります。

賃貸物件の契約書を読み返してみましょう。

契約書には火災報知器の管理に関する情報が含まれていることが多いです。

一般的には、火災報知器の電池交換は入居者の責任で行うことが求められる場合が多いですが、オーナーが電池交換を行うことを明記しているケースもあります。

そのため、契約内容によってはオーナーに相談することが最優先です。

電池切れの状態を放置すると、火災報知器が正常に作動しなくなり、万が一の火災時に警報が鳴らない恐れがあります。

また、火災報知器が鳴り続けると「うるさい」と感じることもあるでしょう!そんなトラブルを避けるためにも、まずはオーナーに相談してみることをおすすめします。

さらに、オーナーに相談する際には、電池の型番や交換の必要性を具体的に伝えると良いでしょう。

例えば、「火災報知器の電池が切れそうです」と伝えることで、オーナーも迅速に対応してくれる可能性が高くなります。

場合によっては、電池を提供してくれることもあるかもしれませんので、自分で交換できる場合でも、オーナーにその旨を伝え、了承を得ることが重要です。

これにより、後々のトラブルを避けることができます。

賃貸物件によっては、火災報知器の設置が義務付けられているため、オーナーが責任を持って管理している場合もあります。

こうした場合、電池交換が必要となった際には、オーナーが手配してくれることが一般的です。

賃貸契約を結ぶ際に、火災報知器の管理についてしっかりと確認しておくことが、安心して暮らすためのポイントとなるでしょう。

火災報知器を設置しないとNG?法律QA

火災報知器の設置に関する法律は、私たちの安全を守るために非常に重要ですが、具体的にどのような規定があるのか、設置しないとどうなるのか、疑問に思っている方も多いでしょう。

ここでは、火災報知器の設置に関する法律の質問と回答形式で解説します。

-

火災報知器は法律で設置が義務付けられているの?

-

はい、日本では火災報知器の設置が法律で義務付けられています。具体的には、消防法に基づき、住宅においては必ず火災報知器を設置する必要があります。これは、火災の早期発見と人命を守るための重要な措置です。特に、寝室や階段などの危険が高い場所への設置が推奨されています。

-

火災報知器を設置しないとどうなるの?

-

火災報知器を設置しない場合、法律上の罰則が科されることがあります。具体的には、消防署からの指導や勧告があり、それに従わない場合には罰金が課せられることもあります。また、火災が発生した際に火災報知器がないことで、早期の避難が難しくなり、最悪の場合は命を落とす危険性が高まります。

-

どのような種類の火災報知器があるの?

-

火災報知器には、主に「煙式」と「熱式」の2種類があります。煙式は煙を感知して警報を発するもので、一般的な住宅ではこちらが多く使用されています。一方、熱式は温度の上昇を感知するもので、特に厨房などの火が発生しやすい場所に適しています。最近では、電池式のものも多く販売されており、手軽に設置できる点が魅力です。

-

火災報知器はどこに売ってるの?

-

火災報知器は、ケーズデンキ、ヤマダ電機、エディオン、ナフコなどの家電量販店やホームセンターで購入することができます。オンラインでも購入できるため、手軽に手に入れることができます。特に、パナソニックなどのブランドからは高品質な火災報知器が販売されており、選択肢が豊富です。

-

火災報知器の電池交換はどうするの?

-

火災報知器の電池交換は非常に重要です。一般的には、電池切れの警告音が鳴る前に定期的に交換を行うことが推奨されています。特に、電池交換の目安は約1年に一度です。自分で交換する方法も簡単で、多くの製品では、裏蓋を外して新しい電池と交換するだけで完了します。電池は、ホームセンターや家電量販店で購入可能です。

-

火災報知器の値段はどのくらい?

-

火災報知器の値段は、製品の種類や機能によって異なりますが、一般的な煙式の火災報知器は、約3000円から8000円程度で購入できます。高機能なモデルや複数機能を備えたものは、さらに高価になることがあります。しかし、安全を考えると、多少の出費は必要な投資と言えるでしょう。

火災報知器は私たちの生命を守るための重要なアイテムです。

設置しないリスクを考えると、早めの対策が必要です。法律を守り、安心して生活するためにも、ぜひ火災報知器を設置しましょう。

火災報知器電池はどこに売ってる?ケーズデンキより安く手に入れる方法

火災報知器の電池は、ケーズデンキなどの販売店以外ではどこに売ってるのでしょうか?

基本的にこのような充電池を手に入れようとした場合、メーカー品以外では互換品がどこに売ってるか探すことになります。

薬で言えば、ジェネリックに該当するような互換品が電池にも存在します。

メーカー互換品は、パナソニックやナフコのメーカー品より安価に購入することが出来ます。

電池は秋葉原やインターネットでも互換品を購入する事が可能で、価格も通常の価格より半分くらいの価格で購入できる事も珍しくありません。

以降では、メーカー品のパナソニックやナフコをケーズデンキで購入するより、安く購入可能な方法について解説します。

間違えて購入してしまった場合の配線の方法についても、エンジニアの私が詳しく解説します。

ケーズデンキ以外で火災報知器の電池はどこに売ってる?

パナソニック

ナフコ

秋葉原

ネット

互換

パナソニックやナフコのメーカー品を、ケーズデンキ以外でどこに売ってるか探す場合、主に秋葉原やインターネットで火災報知器電池の互換品が安く購入できる。

- ケーズデンキ以外でナフコ・パナソニック製品の電池は手に入る

- ヤマダ電機・エディオン・コーナンでの電池販売状況

- 値段は?販売店以外で電池を購入する時の注意点を解説

- 間違えて火災報知器の電池を購入してしまった場合の対処方法

- 火災報知器電池はどこに売ってる?まとめ

ケーズデンキ以外でナフコ・パナソニック製品の電池は手に入る

冒頭で解説した通り、ケーズデンキ以外で、パナソニック・ナフコのメーカー製の火災報知器電池を購入することが出来ます。

以下で解説している秋葉原でも購入することが出来ますが、ネットで購入するのがやはり便利です。

具体例として、どこのメーカーのものでもない、互換品として使える電池を例に解説します。

電池は、必ずしもメーカー品を購入しなければいけないというわけではありません。

以下の商品のように、電池の商品タイプ【CR17335A】と単位時間当たりの電池容量【mAh】と電圧3Vが分かれば問題ありません。

また、この電池はリチウムイオン電池でも、非充電タイプで、リチウムイオン電池なら何でも充電可能な電池というわけではありません。

裏ワザとして、同サイズの電池で充電タイプのものを購入すれば、充電して繰り返し使う事もできなくはありません。

覚えておくとよいでしょう。

ヤマダ電機・エディオン・コーナンでの電池販売状況

火災報知器の電池が切れてしまったとき、どこで購入すればよいのか気になるところです。

ヤマダ電機、エディオン、コーナンは多くの人に利用されている電気製品や日用品の販売店であり、ここでの販売状況について詳しく見ていきましょう。

まず、ヤマダ電機では、火災報知器用の電池が豊富に取り揃えられています。

一般的なアルカリ電池やリチウム電池、特に火災報知器専用の電池も取り扱っています。

ヤマダ電機の店舗では、電池の種類や値段も明示されており、購入者は自分のニーズに合った電池を選ぶことができます。

多くの場合、値段は500円から1500円程度で、種類によって異なります。

次に、エディオンも火災報知器の電池を取り扱っています。

エディオンでは、家電製品と一緒に購入されることが多いため、電池の在庫が充実しています。

エディオンの店舗では、火災報知器用の特定の電池が購入可能で、こちらも値段はヤマダ電機と同様に500円から1500円程度です。

エディオンでは、ポイント還元サービスがあるため、次回の買い物にお得に活用できるのも魅力の一つです。

最後に、コーナンについてですが、こちらはDIYやホームセンターに特化した店舗です。

コーナンでは、火災報知器用の電池も取り扱っていますが、他の店舗に比べてバリエーションがやや少ない場合があります。

それでも、基本的な電池は揃っているため、急な交換時には便利な為、コーナンの電池も、値段は500円から1000円程度で、比較的手頃な価格設定となっています。

これらの店舗で購入する際には、在庫状況や電池の型番を事前に確認しておくことをおすすめします。

また、各店舗の公式ウェブサイトをチェックし、オンライン購入や取り寄せが可能かどうかも確認しておくと、スムーズに電池交換が行えるでしょう。

火災報知器の電池切れは、命に関わる重要な問題ですので、迅速に対応することが求められます。

値段は?販売店以外で電池を購入する時の注意点を解説

住宅用火災報知器の交換用電池について、以下の情報をまとめました。

| 型番 | メーカー名 | 価格(税込) | 備考 |

|---|---|---|---|

| SH384552520 | パナソニック | 約1,892円 | 住宅用火災警報器「けむり当番」「ねつ当番」専用リチウム電池。対応機種は商品ページで要確認。 |

| SH284552520 | パナソニック | 約957円 | 住宅用火災警報器専用リチウム電池。対応機種は商品ページで要確認。 |

| CR-2/3AZ | パナソニック | 約1,892円 | 住宅用火災報知器用交換電池。対応機種は商品ページで要確認。 |

販売店以外で電池を購入する時の注意点がいくつかありますので、解説します。

まず、購入する時に大切なポイントが、もともと火災報知機に取り付けられている電池のサイズと、コネクター形状です。

いくらサイズが同じでも、コネクター形状によっては合わない可能性があるので、可能であれば、秋葉原にある部品店に持っていき、同じ電池を探してもらいましょう。

販売店よりもかなりの低価格で購入できるはずです。

秋葉原のパーツ店で火災報知器の電池を購入する場合、秋葉原のパーツの店員さんは、ケーズデンキの販売店さんより電池に詳しいので、間違える心配はないと思いますが、他にも注意点があります。

それが、電圧と電流です。

電圧が異なると、火災報知器が故障する可能性がありますし、mAhを確認しないで購入すると、電池自体が安くても長持ちしない可能性もあります。

最後にポイントをもう一度まとめると、『電池のサイズ』『コネクタ形状』『電圧と電流』について確認すれば、問題ありません。

間違えて火災報知器の電池を購入してしまった場合の対処方法

もし、間違えて火災報知器の電池を購入してしまった場合の対処方法について解説します。

勿論、レシートを持っていれば返品という単純な方法をとることもできますが、もし、レシートをなくしてしまったりした場合、新しく購入するにはなかなか高い買い物です。

そこで、電池のサイズや電圧、電流が同じで、コネクタ形状が異なる場合のみ可能な改造方法について解説します。

電池のコネクターは、配線として大体、赤と白の配線、または赤と黒の配線が使われています。

赤がプラス電極で、白・黒がマイナス電極です。

この点を間違えなければ、コネクタ部分をニッパーでカットして、ハンダ付けすれば火災報知器の電池を使うことが出来ます。

ハンダ付けの方法については、以下の記事でまとめていますので、間違えて火災報知器の電池を購入してしまった場合は、参考になると思います。

火災報知器電池はどこに売ってる?まとめ

火災報知器の電池が切れると、突然「うるさい」警報音が鳴り響き、驚かされることがあります。

賃貸に住んでいる方にとって、火災報知器の電池交換は自分で行う必要があるため、適切な知識を持っておくことが重要です。

火災報知器の電池はどこに売ってるのでしょうか?これから、主要な店舗や電池交換の方法、さらには電池の値段について再度詳しくまとめながら見ていきます。

まず、火災報知器の電池は、ケーズデンキ、ヤマダ電機、エディオン、ナフコ、コーナンなど、さまざまな店舗で購入可能です。

これらの店舗では、一般的に使用される電池の種類が揃っており、手頃な値段で手に入れることができます。

電池の種類によっては、特定の店舗でしか取り扱っていない場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

次に、火災報知器の電池交換についてですが、これは意外と簡単に行えます。

まず、火災報知器の蓋を開けて、古い電池を取り外したら、購入した新しい電池を正しい極性で取り付け、蓋を閉じるだけです。

これで電池交換は完了です。

ただし、電池切れのサインが出た場合は、すぐに交換することをおすすめします!放置してしまうと、万が一の火災時に機能しない恐れがあります。

また、賃貸物件では、火災報知器の設置や電池交換に関するルールがある場合もありますので、契約書や管理会社に確認しておくことが大切です。

自分で交換することが求められる場合が多いですが、何か不明点があれば、遠慮なく相談しましょう。

火災報知器は、私たちの安全を守るための重要な装置です。

日頃から定期的にチェックし、電池の状態を確認することが必要です!特に、電池の寿命は製品によって異なりますが、多くの場合、約1年から数年で交換が推奨されています。

火災報知器が正常に機能しているかどうかを確認するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

火災報知器の電池は、どこに売ってるのかを把握しておくことで、いざという時に慌てずに済みます。

ケーズデンキやヤマダ電機、エディオン、ナフコ、コーナンなど、身近な店舗で手に入れることができるため、ぜひ利用してみてください。

電池交換を自分で行うことで、コストを抑えつつ、安全を確保することができます。

火災報知器の電池交換は簡単で、正しい手順を知っておくことで、安心して日常生活を送ることができるでしょう。

火災報知器の電池がどこに売っているか分からない時は、まずはケーズデンキに行ってみましょう。

ケーズデンキでは、パナソニック・ナフコなどのメーカー品の火災報知器電池を購入する事が出来ます。

また、ケーズデンキ以外で安価に購入する方法についても解説しました。

ケーズデンキ以外では、秋葉原の電気部品専門店で購入することが出来ますし、ネット上でもコネクタ形状や電池の電圧と電流、電池の物理的寸法が同じであれば、どの電池を購入してもOKです。

裏ワザとして、充電可能な火災報知器の電池を購入すれば、電池が切れるたびに充電して繰り返し使う事も可能です。

火災報知器の電池が切れてうるさいときは、火災報知機本体を取り付けベースから取り外して電池を抜けば、動作音は鳴りやみます。

電池交換や本体を交換するまで、ピッピッとうるさい音が鳴りやまないのは、手動で電源を切られて交換するのを忘れると火災報知器の意味がありません。

その為、これは防犯上・製品上の変更不可能な安全対策であり仕様と言えます。

電池を交換する時は、基本的には工具は不要です。

交換用の電池だけ用意すれば、すぐに取り外す事は可能ですが、今回のように劣化していてコネクタが抜けづらい場合は、ラジオペンチなどの先の細い工具で静かに引き抜いてください。

電池は、パナソニック製品の殆どの機種で互換性があり、対応する電池は私が調査した表を元に参考にしてください。

新規で火災報知器を取り付ける場合は、取り付け方向に注意してください。

文字が逆になるような取り付け方では、煙や熱が上手く火災報知器に入らず、警報が遅れる場合があります。

取り付け時は石膏ボードのようなやわらかい材質の建材に固定する場合は、間柱部分に固定するか、専用のアンカー付きのネジを使用しましょう。

また、実際の火災を消化するのに大変おすすめなのが、炭酸ガスの消火器です。

これは、出るのが炭酸ガスなので粉と違い、消化後の手間や費用が断然違います!初期導入コストはかかりますが、家庭だからこそ最もお勧めしたい安全な消火器です。(電気火災対応)

参考

今なら新規申し込みでアマゾンギフト券【1万円】プレゼント!築5年目以上の一軒家をお持ちの方の95%が平均104万円もらえる可能性アリ!

コメント