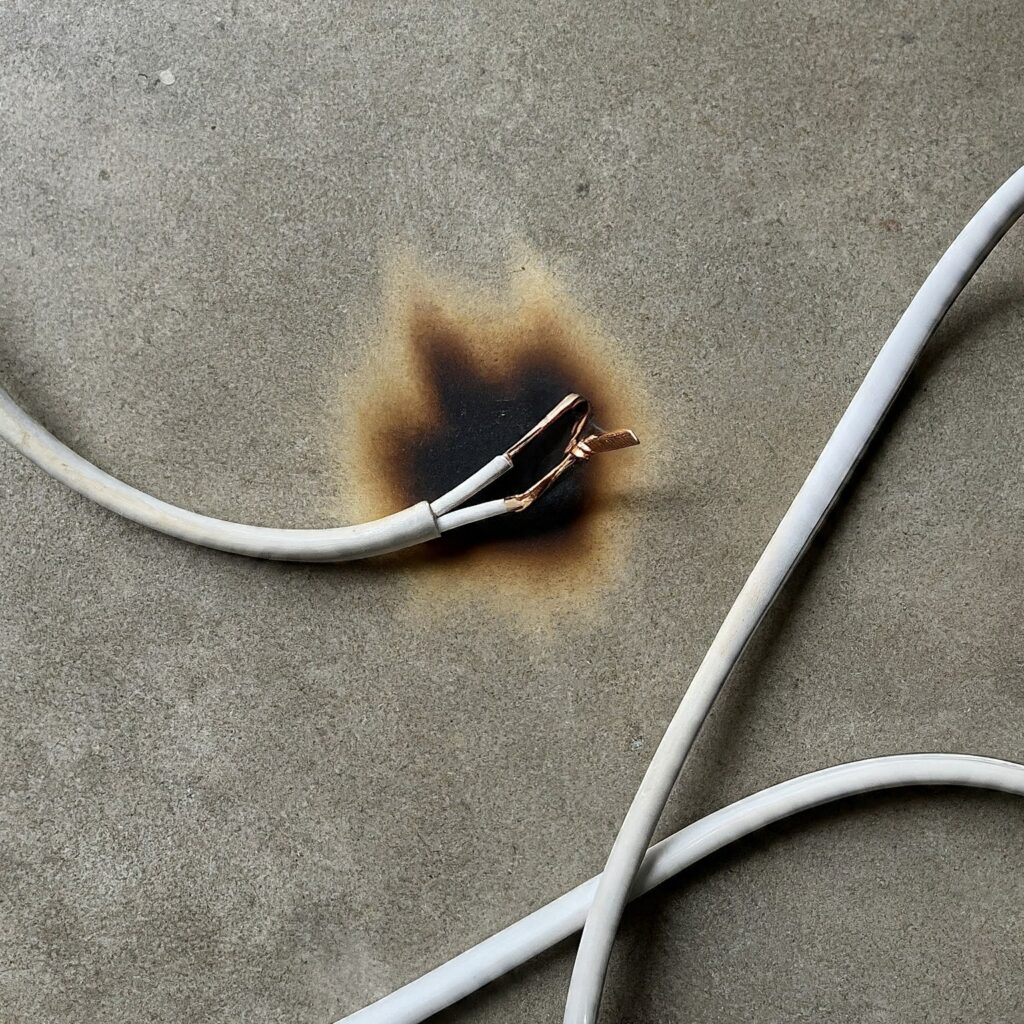

延長コードが焦げた時の対処法は?焦げた延長コードを触ると感電の恐れがあるので、放置せず直ぐにブレーカーを落として延長コードを抜いてください。

素人判断でまだ使えると思っても、焦げた延長コードは漏電の危険がある為、絶対に使わないでください。

修理費用は、延長コードなら数百円で済みますが、壁側コンセントの修理が必要な場合は、専門業者に依頼する必要がある為、焦げた場合の取り換え修理費用は一か所につき1万円前後かかります。

延長コードが焦げる原因は、主にタコ足コンセントによる1500W以上の負荷がかかった場合、銅線が加熱し被覆が焦げる事が原因です。

本記事では、延長コードが焦げる原因や焦げた場合の修理費用!なぜ、延長コードは焦げるのかについて解説しています。

記事の要約とポイント

- 延長コードが焦げた場合は電気火災ですので、対象方法は、ブレーカーを落としてから延長コードを抜きましょう。

- 延長コードが焦げる原因は1500W以上の機器を同時に使用した場合ですので、ワット数の多い電機器を一度に同じ延長コードで使わないようにしましょう。

- 焦げた延長コードは使えません。コンセントが焦げた場合の修理費用は1万円前後です。

- 延長コードや壁側コンセントが焦げた場合、電気火災を消化する消火器はCO2消火器がメンテナンスが楽でお勧めです。

スポンサーリンク

延長コードが焦げた時は電気火災!対処法は直ぐにブレーカーを落とす

延長コードが焦げた場合の対処方法は、まずブレーカーを落として安全を確保した上で、延長コードを抜いてください!焦げた延長コードは絶縁機能を失っており、触ると漏電・感電の危険性があり大変危険です。

焦げた延長コードは絶縁機能を失っており、放置すると大変危険です!素人判断でまだ使える!と考えないで、必ず新品に交換してください。

延長コードが焦げて火災寸前になった場合、水での消化はさらなるショートや漏電・感電の危険が増し、二次災害の原因となるので、電気火災用の消火器を使用する事をお勧めします。

電気火災用の消火器はホームセンターでも販売していますが、私がお勧めするのが二酸化炭素の消火器です。

二酸化炭素は、粉の消火器の様に吹きかけても周りを汚す心配がないので、片づける手間が無いので非常に便利です!

二酸化炭素消火器は、普通の消火器に比べると流通が少なく、値段も高価です。

しかし、後々の事を考えると、非常にコスパ良いと思います。

吹き出す二酸化炭素は、ドライアイスの様に非常に冷たいので、加熱した電気コードを冷ます役割としても大変効果的です。

延長コードが焦げた場合の対処方法は?

CO2:二酸化炭素消火器

ブレーカーOFF

再利用不可

延長コードが焦げた場合、適切な対処方法は、まずはブレーカーを抜いてください。

その上でショートの原因が壁側コンセントなのか?延長コード側なのかを見極めます。

焦げた延長コードは絶縁性のが低下していますので、再利用する事は出来ません!処分して新品を購入しましょう。

- 延長コード火災の原因!電気公式から紐解く方法

- 延長コードが発熱する原因やタイミングについて解説

- コンセントから白い火花!使える?放置は絶対にNG

延長コード火災の原因!電気公式から紐解く方法

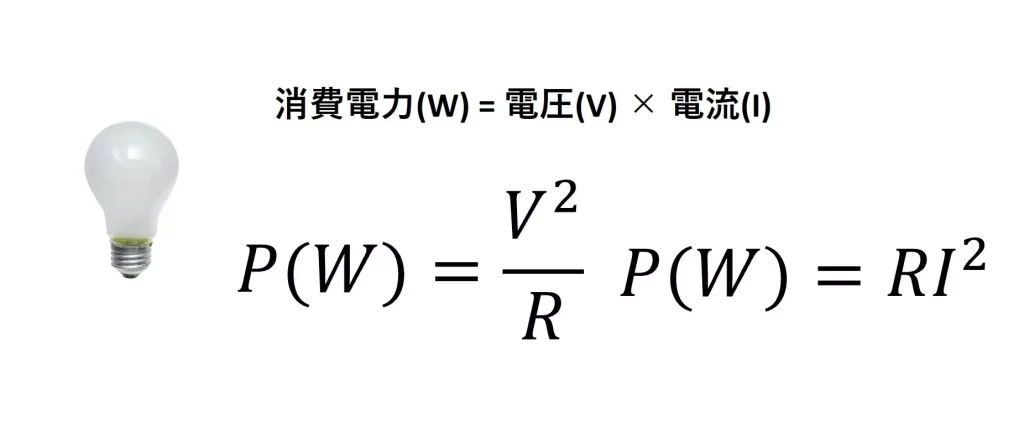

延長コードが焦げる原因は、延長コードの上限である1500Wを超えたワット数の電気機を使用したことが原因とお話ししました。

電気コードや電気機器は、超電導でも無い限り電線に抵抗があるので、どんな電線も過剰に電流を流せば電線の抵抗で発熱します。

家庭用の延長コードは、ワット数の上限が1500Wと決まっているのです。

電線の抵抗について具体的な解説をすると、金属内部には自由電子が存在しており、金属の両端に電圧をかけると、電位差で電子が移動して電流がが流れるのですが、途中にある金属原子に自由電子が衝突し、それが電気抵抗となります。

この時の電線の抵抗は、電線の長さを[L]とし断面積[S]で割ったものを抵抗率[ρ]でかけて求める事が出来ます。

R = ρ (L/S)

ワット数を公式から求めず、コンセントに刺すだけで負荷の消費電力を計測する事が出来る、電気使用量:ワットチェッカーも安価に販売されていますので、利用するのも手です。

私のブログではかなり頻繁に出ている公式で、ワット数の書かれていない電化製品は、上記の公式で求める事が出来ます。

電化製品には、抵抗や電流が記載されている事は稀で、ワット数が初めから明記されている事が殆どですので、延長コードの上限も計算しやすいですね。

これは、象印の電気ポットですが、わかりやすくワット数が書かれていますね!

重要な事なので繰り返し解説しますが、電気製品に書かれているワット数を足して、1500W以内に収まれば使っても問題ありません。

画像の例で行くと、電気ポットは985Wの消費電力でした。

その為、延長コードの上限が1500Wであれば使用する事が出来ますし、つけっぱなししても延長コードが焦げたり、火災の原因となる事はありません。

1500W – 985W = 515W

残り、515Wの電化製品を使う事が出来ますが、きりのよい電化製品なんてありませんので、余裕を持って残りはスマホの充電か、照明機器位にしておけば問題ないでしょう。

延長コードが発熱する原因やタイミングについて解説

延長コードが焦げる基本的な理由は、消費電力が大きなものをタコ足配線で使用してしまったことが原因です。

清掃の不備や異物の混入も、火災や焦げる原因になります。

トラッキング現象

トラッキング現象は、コンセントの差し込み口近辺に埃が汚れが貯まり、それが原因で火災を引き起こす現象です。

ただ、埃が溜まっただけでは埃は絶縁体なので電気を通しませんが、そこに湿気などの水分が加わると、途端に電流が流れ発熱し、火災を引き起こします。

特に、キッチンの換気扇は長年放置しがちで、トラッキング現象が起きやすい部分なので、安全の為にもマメに清掃するようにしましょう。

電源ONで延長コード・コンセント抜き差し

電源をONの状態で、延長コードをコンセントから抜き差しする事でも、延長コードやコンセントが焦げる原因になります。

電源ONの状態での抜き差しは、コンセント内部でスパークが発生します。

この延長コードを直接抜き差しでON・OFFをすると、場合によっては乾燥した貯まった埃に引火して、延長コードやコンセントの火災を引き起こす原因になります。

延長コード・コンセント内部への異物混入

延長コードやコンセント内部に、シャーペンの芯やホッチキスの芯など細かな金属が混入すると、それが原因でショートして延長コードが焦げる事があります。

ホッチキスの芯は金属なので、なかなか入り込みにくいですが、シャーペンの芯は細いですし崩れやすく一瞬でも導通してしまうと、ものすごいアーク放電を発生させて大変危険です。

異物が混入した延長コードやコンセントは、絶対に使わないようにしましょう!

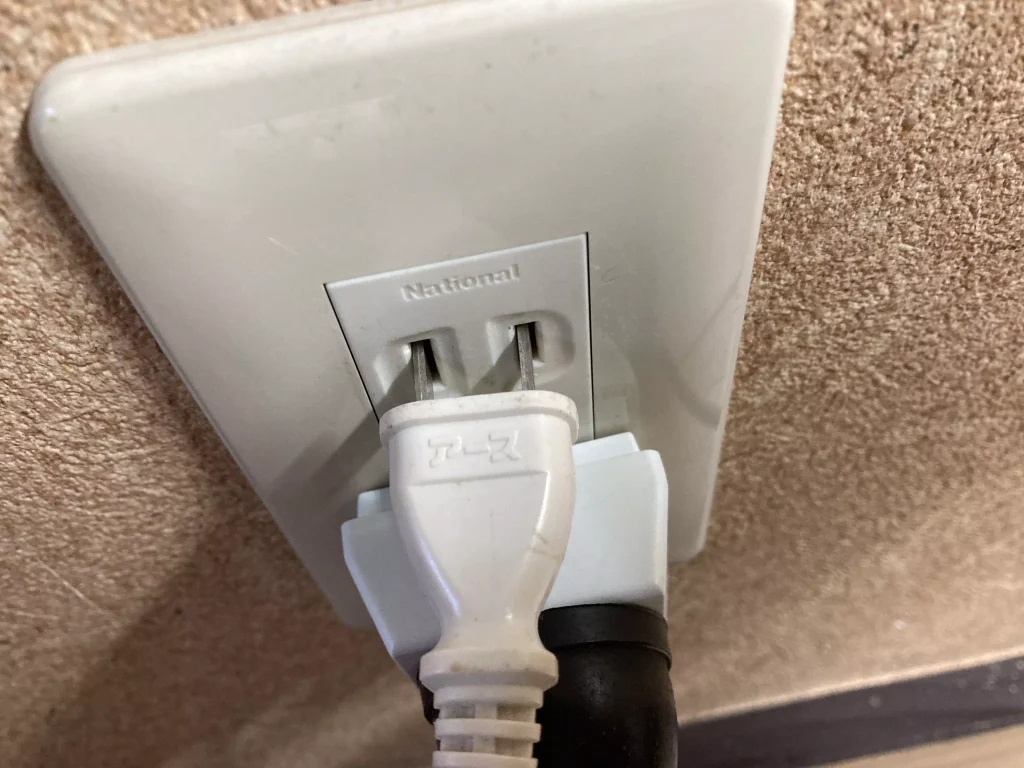

ぐらぐらした状態で延長コードを差し込んだ

延長コードをコンセントに、ぐらぐらした状態で差し込んではいませんか?

一見正常に使用出来たとしても、ぐらぐらした延長コードとコンセントの端子部分では、中途半端に電気が流れた状態になって危険です。

ぐらぐらした部分では、十分に電気が流れない事から抵抗やスパークが発生し、そこから熱を持ち、コンセントや延長コードが溶解する火災の原因になります。

原理の部分でも解説した通り、金属は自由電子の通り道です。

電子の通り道が、ぐらぐらしたコンセントでさらにせまくなってしまっては、自由電子が通る道を更に狭くして原子と自由電子をぶつかり易くしているようなものです。

原子と自由電子がぶつかる=発熱・スパークして焦げる。

落雷で延長コードが損傷・ショート

最近では、落雷防止機能のついた延長コードもよく見かけますが、あくまで保険です!

雷の電圧や電流のパワーは、私たちの想像を絶するレベルの物なのです。

その為、雷の大きさによっては、延長コードのみならず、屋内配線が全てダメージを受け、家電は使用不能になるでしょう。

延長コードが焦げやすい家電を使った

延長コードが焦げやすい家電を使った場合もあります。

先ほど解説した通り、1500W以内で家電を延長コードに接続すれば大きな問題になる事は稀ですが、それでも延長コードが焦げやすい家電というものが存在します。

少し難しい電気の話になってしまうのですが、電気機器には過渡現象というものがあります。

この過渡現象について簡単に説明すると、電源を投入した時や切った時に一瞬大きな電流が機器内部に流れる事を意味します。

実は電気機器はこの過渡現象が起きやすい家電と、起きにくい家電が存在するのです。

特にモーターを使用した機器や電子レンジなど内部にトランスを使用した機器は、電源を切ったり投入した時に一瞬、サージのような高電圧が発生する事や、大きな電流が流れる事があり、これが延長コードが焦げる原因になる事もあります。

延長コードを束ねると発熱とノイズの原因

延長コードを束ねて使うと、意外と危険だという事を知ってましたか?

しかも、電源コードは束ねて使うと、電子ノイズが発生しやすくなり、オーディオや通信機器に影響を及ぼします。

電源コードを束ねて使うと、ノイズの発生源になる理由から解説します。

延長コードにしろ、単なる電源とランプで構成された単純な回路でも、等価回路に直すととても複雑で、必ずコイルやコンデンサー・抵抗の成分が混じっています。

電球は、これらの成分を無視できる簡単な回路だから問題ありませんが、高周波を扱うような回路だと、コンデンサーやコイルの成分が無視できなくなる事もあります。

その為、上記のような繊細な回路の近くで延長コードを束ねて使うと、コイルや抵抗・コンデンサの成分が余計なノイズを発生させ、誤動作の原因となります。

束ねた延長コードは、渦電流を発生させ、発熱して焦げる事もあります。

何が言いたいのかというと、束ねた延長コードはコイルと同じような働きをして、ノイズの原因になという事です。

続いて、延長コードが束ねると危険な理由ですが、延長コードを束ねる事で、発熱した時に全体に損害が出やすいのと、被覆の弱い部分から放電して焦げたり火災に発展しやすいからです。

延長コードは束ねずに、伸ばしたまま使うのが基本です。

コンセントから白い火花!使える?放置は絶対にNG

コンセントが花火が出て焦げた場合、結論から言って使えません!放置するのは絶対にNGです。新品に交換した上で、上記の計算式と確認方法を元に、使用する電気機器の上限を確認して延長コードが焦げないように使いましょう。

延長コードが焦げた場合、絶縁機能を失っている可能性が高いので、少しでも異常を感じたら早めに新品に交換しましょう。

もし、延長コードのワット数上限を満たす電化製品を使用していたとしても、タコ足コンセント・タコ足配線等の接触不良でコンセントが加熱する可能性もゼロではありません。

コンセントは、基本的に一か所につき一本を使用するのが正しい使用方法です。

例え上限を満たす電化製品でも、コンセントが外れかかっていると、その部分で加熱して火災の原因となりかねませんので注意が必要です。

先ほど少しお伝えした通り、一部例外を除いて長期間掃除していない油がべとべとの換気扇周りのコンセントや、ネズミがかじったコンセントや延長コード。

埃の被った延長コードも火災の原因になりますので、こまめに掃除して汚れた延長コードやコンセントは新品に交換しましょう。

余談で、配線する時のポイントについても少しお話しします。

配線する時は、なるべく電源周りのケーブルとオーディオのケーブルは分けてまとめましょう!

電源周りの強い電磁界が、スピーカーなどのオーディオ機器に乗ると、音質の低下やノイズの発生原因となるので注意しましょう。

電源やACアダプターから発生する電源周りの異音やノイズに関しては、下記の記事で詳しくまとめていますので、こちらも確認しておきましょう。

\ACアダプターやUSBアダプターは高周波ノイズの原因ってマジ?/

又、延長コードは屋内と屋外で使用できるケーブルについても違いがありますので、これを間違えて屋外で使うと紫外線劣化で火災の原因となるので注意が必要です。

以下の記事では、野外で延長コードを使う場合の延長コードのケーブルの選択や保護方法について解説しています

延長コードが片方だけ焦げる原因は?寿命・仕組み・耐用年数から解説

延長コードが片方の端子だけ焦げるって不思議ですよね?でも、これにはちゃんとした原因があるんです。

▼ぐらぐらした状態で延長コードを差し込んだ でも解説した通りです。

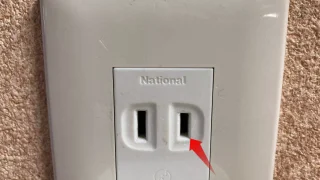

延長コードのコンセントの部分がぐらぐらした状態で、斜めに刺さって片方が浮いている状態の時ってありますよね?こんな状態(画像)↓

この状態の何が危険かというと、片方だけぐらぐらしコンセントは片方部分だけスパークして、そこから発熱するからです。

これが、コンセントの穴の大きさの違いです。

僅か2mmの差なのですが、コンセントにはアースに接地されている側と、実際に100Vが来ている活線の方の二種類があるのです。

詳しくは、下記の記事でコンセントがぐらぐらする時の対処方法について紹介していますので、参考にしてください。

延長コードの耐用年数・寿命・仕組みは?

寿命・耐用年数3-5年

銅板で端子を挟む

延長コードの耐用年数・寿命は約3-5年と言われていますが、通常はそれよりも長く使える事の方が多いです。

どこが劣化するのかというと、ケーブルを保護している被覆の劣化です。また、頻繁に移動したり束ねなおしたりしていると、中でケーブルが断線する事もあります。

仕組みは、さしたプラグを中の銅板で挟むというシンプルな構造です。

- 耐用年数やつけっぱなしにするとどうなるかを解説!

- 寿命と長時間の使用は危険?

- コンセントの中身や仕組みはどうなっている?

- ブレーカー付きの延長コードの安全性

耐用年数やつけっぱなしにするとどうなるかを解説!

延長コードの耐用年数や、つけっぱなしによる火災や事故の影響については、誰もが一度は気にする事かと思います。

加えて延長コードの中身や、ケーブルがどうなっているかを、元電気工事に従事していた筆者が解説します。

冒頭でも解説した通り、耐用年数は大体5年となっていますが、使い方によっては早く寿命が来てしまう事もあります。

柔軟性のあるケーブルとは言え、中は銅線が入っており金属ですので、常にグニャグニャ曲げるような使い方をしていれば、金属疲労を起こし早く寿命が来てしまいます。

切れかかったケーブルは、そこに無駄な抵抗が発生し、発熱が起こり、結果ケーブルが焦げた!という結果につながります。

他にも、電線を覆っている被覆は、紫外線で劣化する可能性もあります。

耐用年数を確認する為に、電源コードがどれくらい年数が経過したか知りたい場合があります!そんな時は、コードに印字されているラベルを確認すればOKです。

オールモストニューさんで、丸印付きで分かりやすく画像解説があったので、引用させていただきました。

寿命と長時間の使用は危険?

電子レンジに延長コードを使用する場合、以下のハヤタで販売しているような漏電遮断器付きの延長コードもお勧めです!

電子レンジや炊飯器、冷蔵庫などは、大電力を消費する分、感電するとシャレにならないので、必ず漏電遮断器を何らかの形で点ける事をお勧めします。

延長コードの耐用年数は、基本的には3~5年と言われており、様々な要因が関係しているので一概には言えません。

基本的に、用途や容量を守って使用すれば、つけっぱなしが事故の原因となる事は稀です。

以下で、延長コードの耐用年数が大幅に縮まり、劣化する原因について解説します。

家庭用の延長コードはどんなものにも大前提として、使用できるワット数の上限がある事はお話ししましたが、このワット数を大幅に超えて使用すれば、寿命が縮まる原因となります。

使用できる延長コードのワット数の上限は大前提として、他にも延長コードの寿命を縮め、耐用年数が大幅に短くなる原因を解説します。

それは、使用できるケーブルの種類です。

結論から先にお話しすると、延長コードには安価で柔軟性が高い屋内用の延長コードと、紫外線や衝撃にも強い屋外用の高価な電工ドラム等が存在します。

具体的には、\屋外屋内で延長コードの選択を誤ると事故の原因に!?/でケーブルの種類や保護方法について解説していますので、ご覧ください。

また、基本的にはワット数と使用できる環境を守って使えば、延長コードの耐用年数を縮める事はありません。

アース線のついて居る電気機器に、アース線を取り付けないまま使用すると、延長コードや電気機本来の安全を担保できなくなる為、大変危険です。

その危険性に関する記事は下記で詳しく解説していますのでご覧ください。

\アース線を付けずに延長コードをつけっぱなしにすると超ヤバい!/

コンセントの中身や仕組みはどうなっている?

延長コードは、コンセントがいくつもさせて便利ですが、その中身はどのようになっているのでしょうか?

結論から言って延長コードの内部構造は、細い銅線の束をゴムやプラスチックの被膜で覆った線で柔軟性を持たせており、いくつもの電気機が同時に接続できるように、コンセントを延長コードに差し込むと並列接続されるようになっています。

コードの種類によってもかなり違いがあり、例えば屋内の壁の内側で使用されている配線材料であるVVFケーブルは、単一の銅線で柔軟性がありません。

その為、曲がったら曲がったままですが、逆に固定部分で配線するには取り回しが良く、形が固定されるので電気工事における作業性がとてもよいです。

ここで、並列接続とは何なのか?について簡単に解説します。

延長コードや家庭用のコンセントは、全て並列接続により電源を供給分配しています。

電源の接続方法には、主に、並列接続と直列接続がある事は、小学生の頃の理科の授業でなんとなくご存じの方もいらっしゃるかと思います。

この、並列接続は、電気機器(つまり抵抗)を接続すると、電気機器にかかる電圧は常に一定ですが、機器によって流れる電流が異なります。

並列接続と直列接続に関する違いは、こちらで詳しく解説していますのでご覧ください。(電源が直流でも延長コードに流れている交流でも接続の方法は変わりません)

もし、延長コードが焦げたりして火災に発展しないか心配な方向けに、温度センサーや漏電遮断器つきの延長コードもあるという事も紹介しておきます。

19980円とちょっと値段は高くなってしまいますが、それでも漏電遮断器と温度センサーまで内蔵しているので、漏電や電気火災が心配な方にはかなり心強い味方になってくれます。↓下記

また、家屋が古民家や中古住宅でコードが焦げた跡があり、住宅火災が不安な方向けに、火災保険に入る事もお勧めします。

火災保険なんていらないやと考えがちですが、私たちが気が付かないだけで、電気火災は意外な所に潜んでいます。

火災というと、火の元が注目されがちですが、ガスレンジやガスストーブは勿論として、電気も侮れない火災原因となっています。

火災保険にも様々なプランがありますので、まずはネットで申し込み可能な火災保険の相談窓口を紹介します。

ブレーカー付きの延長コードの安全性

延長コードは私たちの日常生活において非常に便利なアイテムですが、その使い方を誤ると、火災などの重大な事故につながる可能性があります。特に、焦げたような異常が見られる場合、それは危険信号です。しかし、一体何が原因で延長コードが焦げたり、焦げた匂いがするのでしょうか。そして、そのような状況に直面したとき、どのように対処法を取るべきなのでしょうか。また、ブレーカー付きの延長コードは本当に安全なのでしょうか。これらの疑問に答えるべく、今回は延長コードの安全性について深く掘り下げていきます。

延長コードが焦げたり、焦げた匂いがする主な原因は、過電流、接触不良、そして経年劣化の三つが挙げられます。過電流とは、延長コードの許容電流を超えた電力を流すことで発生します。例えば、一つの延長コードに消費電力の大きい複数の家電製品を接続すると、延長コードに過度な負担がかかり、内部の配線が発熱し、被覆が溶けて焦げたような状態になることがあります。これは、特に定格容量が1500Wの延長コードに、例えば電子レンジ(1000W)と電気ケトル(1200W)を同時に接続すると、合計2200Wとなり、延長コードの許容範囲を大幅に超えてしまうため、非常に危険です。このような状況では、内部の銅線が過熱し、最終的に被覆が焦げたり、最悪の場合は発火する可能性もあります。

次に、接触不良も大きな原因の一つです。延長コードのプラグやコンセント部分にほこりがたまったり、差し込みが緩くなったりすると、電気がスムーズに流れず、接触部分で異常な発熱が生じます。この熱が原因で焦げたような跡ができたり、焦げた匂いがすることがあります。特に、プラグとコンセントの間にほこりが積もり、湿気を帯びることで発生するトラッキング現象は、火災の主要な原因の一つです。トラッキング現象による火災は、年間で数百件以上発生しており、非常に身近な危険と言えます。定期的にプラグやコンセント周りを清掃し、ほこりを除去することが重要です。

そして、経年劣化も無視できない原因です。延長コードの被覆や内部配線は、長年の使用によって劣化します。特に、頻繁に抜き差しする部分や、家具などで圧迫される部分は、断線しやすく、部分的に抵抗値が上昇して発熱する可能性があります。また、紫外線や熱、湿気などの環境要因も劣化を促進します。例えば、屋外で使用される延長コードは、屋内で使用されるものよりも劣化が早く進行し、亀裂が入ったり、被覆が硬化したりすることがあります。このような劣化は、ショートや漏電の原因となり、火花が散ったり、発火につながる危険性があります。一般的に、延長コードの寿命は3年から5年程度と言われています。

ブレーカー付きの延長コードは、これらの危険を未然に防ぐための重要な安全装置です。過電流が発生した場合、内蔵されたブレーカーが作動し、自動的に電流を遮断します。これにより、延長コードの過熱や発火を防ぎ、家電製品や家全体の安全を守ることができます。一般的なブレーカー付き延長コードは、定格容量を超えると約0.1秒以内にブレーカーが落ちる設計になっています。この迅速な遮断機能により、過電流による事故のリスクを大幅に低減できます。

しかし、ブレーカー付きだからといって、決して過信してはいけません。ブレーカーが頻繁に落ちる場合、それは延長コード自体に問題があるか、接続している家電製品の消費電力が大きすぎるサインです。ブレーカーが落ちたからといって、すぐにリセットして使い続けるのではなく、その原因を特定し、適切な対処法を取る必要があります。例えば、一度に多くの高消費電力の家電製品を接続していないか、延長コードの許容範囲を超えていないかなどを確認することが大切です。また、ブレーカー付き延長コードでも、プラグやコンセント部分の接触不良や、経年劣化による内部配線のショートなどには対応できない場合があります。そのため、定期的な点検と清掃、そして異常が見られた際の速やかな交換が不可欠です。

延長コードが焦げた・焦げた匂いがする場合の対処法とその後

延長コードから焦げた匂いがしたり、実際に焦げた跡を発見した場合、それは非常に危険な状況であり、速やかな対処法が求められます。このような状況を放置することは、火災や感電といった重大な事故に直結する可能性があるため、絶対にしてはいけません。では、具体的にどのような対処法を取るべきなのでしょうか。また、片方の差し込み口だけが焦げた場合や、火花が散った場合の対応、そしてその後の費用や自分でできることについて詳しく解説していきます。

まず、焦げた匂いや焦げた跡を発見した場合の最も重要な対処法は、「直ちに電源を切る」ことです。これは、壁のコンセントから延長コードのプラグを抜く、またはブレーカーを落とすといった行動を指します。絶対に、焦げた延長コードに触れたり、そのまま使い続けたりしないでください。電源を切ることで、それ以上の発熱や、最悪の場合の発火を防ぐことができます。焦げた跡が見える場合は、触らずに写真を撮っておくと、後々の状況説明や修理依頼の際に役立ちます。また、もし煙が出ているようであれば、すぐに避難し、消防署に連絡することも重要です。

次に、なぜ焦げたのかの原因を特定することが重要です。前述のように、過電流、接触不良、そして経年劣化が主な原因として挙げられます。接続していた家電製品の合計消費電力が延長コードの定格容量を超えていなかったか、プラグやコンセント部分にほこりがたまっていなかったか、そして延長コード自体に目立った劣化が見られないかなどを確認します。特に、片方の差し込み口だけが焦げた場合は、その差し込み口に接続されていた家電製品の消費電力が大きすぎたか、あるいはその差し込み口自体の接触不良が原因である可能性が高いです。火花が散った場合は、ショートや断線が起こっている可能性が高く、非常に危険な状態と言えます。

このような異常が発生した場合、その延長コードを使えると考えてはいけません。一度でも焦げたり、焦げた匂いがしたり、火花が散ったりした延長コードは、内部の配線が損傷している可能性が高く、見た目には問題なくても、次に使用した際に再び異常が発生する可能性が非常に高いです。最悪の場合、発火して火災につながることもあります。そのため、安全のために必ず新しいものに交換してください。古い延長コードを修理しようと試みるのは、専門的な知識と技術がない限り、非常に危険です。

新しい延長コードを選ぶ際には、以下の点に注意してください。まず、接続する家電製品の合計消費電力に見合った、適切な定格容量の延長コードを選びましょう。高消費電力の家電製品を使用する場合は、定格容量に余裕のあるものを選ぶことが大切です。例えば、定格容量が1500Wのものであれば、最大で15Aまで使えるということになります。次に、ブレーカー付きの延長コードを選ぶことで、万が一の過電流から安全を守ることができます。また、プラグがL字型になっているものや、回転式のものなど、設置場所に応じた形状を選ぶと、無理な力がかからず、断線や接触不良のリスクを減らすことができます。さらに、トラッキング現象を防ぐために、プラグの根元に絶縁キャップが付いているものや、ほこりが入りにくい構造になっているものを選ぶのも良いでしょう。

延長コードの交換にかかる費用は、種類や長さ、機能によって大きく異なりますが、数百円から数千円程度で購入できます。例えば、一般的な3口のブレーカーなしの延長コードであれば、1000円以下で購入できることも多いですが、ブレーカー付きで雷サージ保護機能などが付いている高性能なものであれば、2000円から5000円程度かかることもあります。この費用は、万が一の火災や事故を防ぐための必要経費と考えれば、決して高いものではありません。自分で交換作業を行うことができるため、電気工事士などの専門業者に依頼する費用は通常かかりません。

延長コードの安全な使い方と予防策

延長コードの安全な使用は、私たちの生活空間を危険から守る上で不可欠です。過去に焦げた経験があったり、焦げた匂いに気づいたことがあるなら、それはすでに危険信号です。そのような経験がない場合でも、日頃から安全な使い方を心がけることで、将来的な事故を未然に防ぐことができます。ここでは、延長コードを安全に使えるための具体的な予防策と、もしもの時に役立つ情報について詳しく解説していきます。

まず、延長コードを選ぶ段階から、安全への配慮を始めることが重要です。前述の通り、接続する家電製品の総消費電力に見合った定格容量の延長コードを選びましょう。多くの延長コードには「合計1500Wまで」といった表示があります。これは、その延長コードが安全に流せる電力量の上限を示しています。例えば、エアコンや電子レンジ、ドライヤーなど、消費電力の大きい家電製品を同時に接続する場合は、複数の延長コードに分散させるか、壁のコンセントから直接電源を取ることを検討してください。特に、消費電力が1000Wを超えるような家電製品は、延長コードを介さずに壁のコンセントに直接接続することが推奨されます。

次に、延長コードの差し込み口の数を適切に管理することも大切です。タコ足配線は、過電流の主要な原因の一つであり、非常に危険です。一つのコンセントから複数の延長コードを接続したり、一つの延長コードに多数の家電製品を接続したりすると、許容電流を超えてしまい、焦げたり、火花が散る原因となります。必要な差し込み口の数に応じて、適切な数のコンセントタップやOAタップを使用し、無駄な接続は避けましょう。

延長コードの設置場所と取り扱いにも注意が必要です。延長コードを家具の下に敷いたり、カーペットの下に隠したりすると、コードが圧迫されて内部の配線が損傷し、断線やショートの原因となることがあります。また、熱がこもりやすく、発熱による火災のリスクも高まります。可能な限り、延長コードは露出した状態で使用し、通行の邪魔にならないよう、固定クリップなどで整理することをお勧めします。また、頻繁に抜き差しする場所や、水回りでの使用は避けるべきです。特に湿気の多い場所では、漏電のリスクが高まります。

定期的な点検と清掃も、延長コードを安全に使えるための重要な予防策です。プラグやコンセントの差し込み部分にほこりがたまると、トラッキング現象を引き起こす可能性があります。最低でも数ヶ月に一度は、プラグを抜いて乾いた布でほこりを拭き取りましょう。プラグの刃と刃の間も、細いブラシなどで清掃すると良いでしょう。また、延長コードの被覆に亀裂が入っていないか、硬化していないか、色が変わっていないかなどを目視で確認してください。もし異常が見つかった場合は、迷わず交換することが賢明です。前述の通り、放置することは危険です。

ブレーカー付きの延長コードの使用は、特に安全性を高める上で非常に有効な手段です。万が一、過電流が発生しても、ブレーカーが自動的に作動して電流を遮断してくれるため、火災のリスクを大幅に低減できます。しかし、ブレーカーが頻繁に落ちるようであれば、それは過負荷のサインであり、そのまま使い続けるべきではありません。接続している家電製品を見直すか、延長コードの定格容量を確認し、適切な対処法を講じる必要があります。ブレーカーが落ちた後にリセットしてもすぐにまた落ちるようなら、専門家に見てもらうか、新しい延長コードに交換することも検討してください。

最後に、もし焦げた延長コードを発見したり、焦げた匂いがした場合は、絶対に使えるものだと判断せず、速やかに使用を中止し、廃棄してください。見た目が片方だけしか焦げたように見えなくても、内部で深刻な損傷が発生している可能性があります。このような判断は、自分で行える最も重要な安全管理です。適切な延長コードの選び方、使い方、そして定期的なメンテナンスを心がけることで、安全で快適な電気のある生活を送ることができます。安全意識を高め、火災の原因となるリスクを最小限に抑えましょう。

延長コードが焦げた時の対処法!修理費用や原因を解説。まだ使える?まとめ

延長コードが焦げた時の対処法や、原因その後の修理費用について解説しました事をまとめます。

延長コードが焦げる原因は、ワット数の高い電気機器を同じ延長コードで、同時に使用した事が主な原因です。

例外として、ネズミや埃が溜まって火災となる場合もある。

延長コードのワット数は、上限が1500Wと決まっているので、この上限を超えた電気機器を接続する事は出来ません。

例としては、家のドライヤーは1300Wで、電気ポットは600W前後なので、同じ延長コードで使う事は出来ず、もし使った場合は、電線の抵抗による発熱で、延長コードの被膜が溶解して焦げます。

焦げて絶縁が破壊されると、ショートやスパークにより、より強力な発熱が発生し、溶解した被膜に着火し電気火災を発生させます。

そこに、長年堆積していた埃やレンジ周りの油がたまっていれば、コンセント部分まで火災に発展する事は想像に難くありません。

コンセントは、個人での交換はできない為、電気工事の専門業者に依頼する必要があり、コンセント一か所につき1万円前後の修理費用がかかります。

料金の内尺は主に、技術料+出張料+診断料で、材料費自体は数百円と高くありませんが、誰でも出来る工事ではなく、専門の国家資格に合格した電気工事従事者でなければ施工する事は出来ません。

素人判断で使えると考えた焦げた延長コードは放置すると、再び電気火災の原因となる為、必ず新品に交換した上で、ワット数が上限を超えないように使用してください。

延長コードは、基本的にはワット数を守って使えば、耐用年数は長くつけっぱなししても問題となる事は殆どありません。

電気は目に見えない分、運用にとても注意が必要です!延長コードだけではなく、機器本体から発生する熱にも注意する必要があります。

LED照明を布で覆ったりすると、火事になるので注意が必要です。

こちらの東京電力パワーグリットさんは、電気火災における具体的な理論や根拠はない物の、画像で分かりやすく具体例を解説していますので参考になりました。

参考

コメント